混沌とした時代を、自由を求めて全力で駆け抜けた若者たちの姿を、圧倒的熱量と壮大なスケールで描く衝撃と感動のエンターテインメント超大作『宝島』。歴史の陰に埋もれたアメリカ統治下の沖縄の真実を描き切った真藤順丈氏の直木賞受賞作を、二度の撮影延期の危機を乗り越えながら完成させた魂のプロジェクト、映画『宝島』が2025年9月19日(金)全国公開する。

「『宝島』は、“人生のバトン”の物語。映画を越える存在になっているこの作品を、皆さんに直に会いに行って届けたい!」

本作へのたぎる想いを胸に、“宝島宣伝アンバサダー”として全国行脚することを宣言した妻夫木聡。

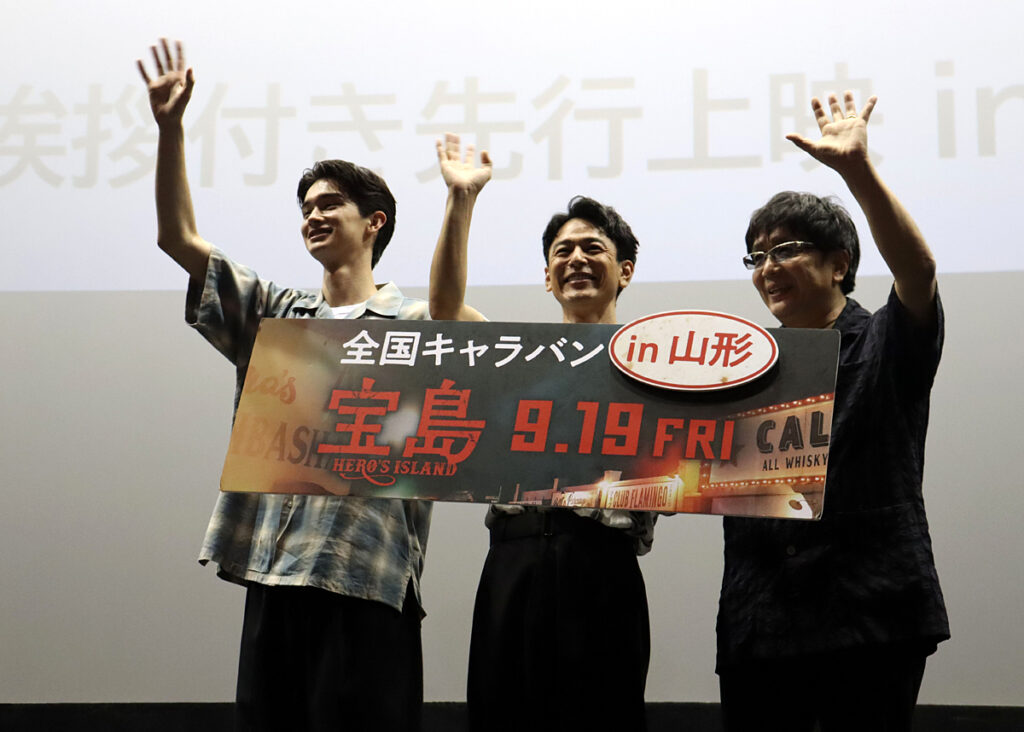

物語の舞台となる沖縄(6/7&6/8)を皮切りに、静岡(6/14&6/15)、愛知(6/21&6/22)、富山(6/28)、長野(6/29)、大阪(7/4&7/5)、福岡・北海道(7/12&7/13)、宮城・岩手(7/19)、高知&愛媛(7/25 ※大友監督のみ)、広島(7/26)と全国各地を飛び回る妻夫木と大友監督。『宝島』のバトンを紡ぎ、観客一人ひとりに熱い想いを直接伝えてきた二人は、8/2(土)に14エリア目となる「山形」へ、8/3(日)に15エリア目となる「新潟」を訪問!

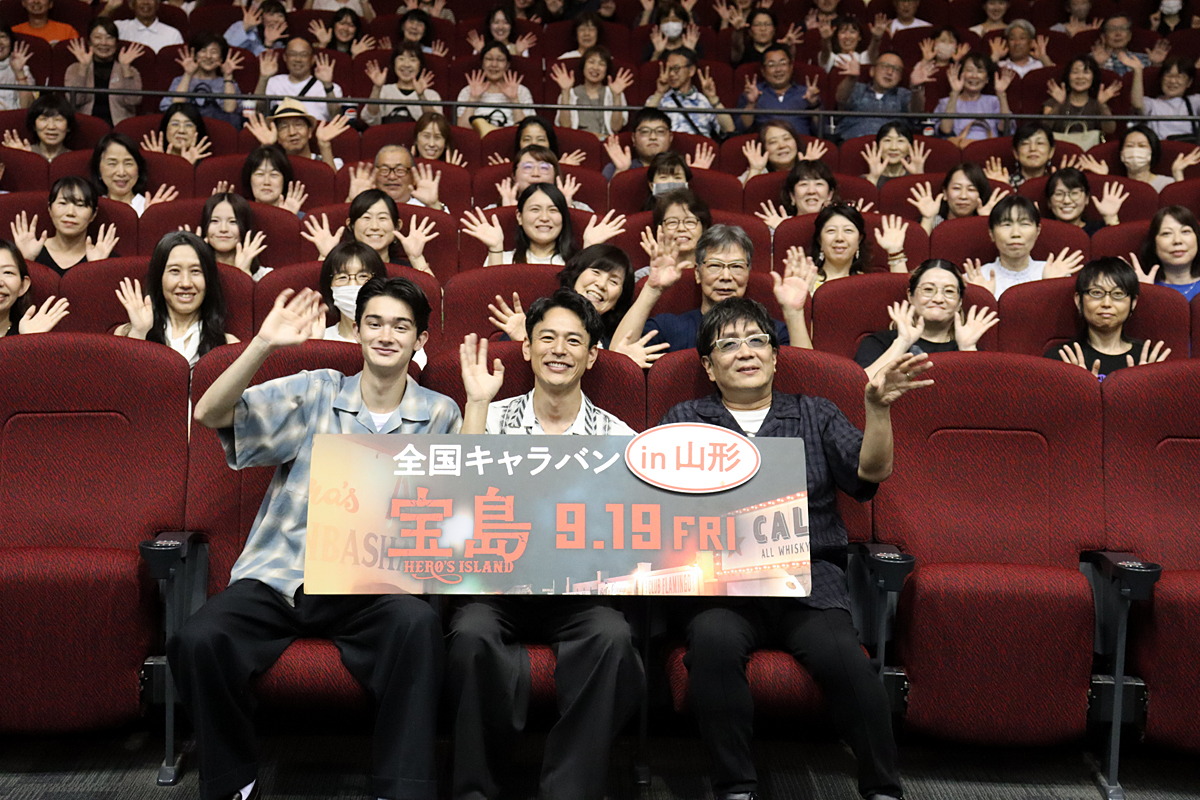

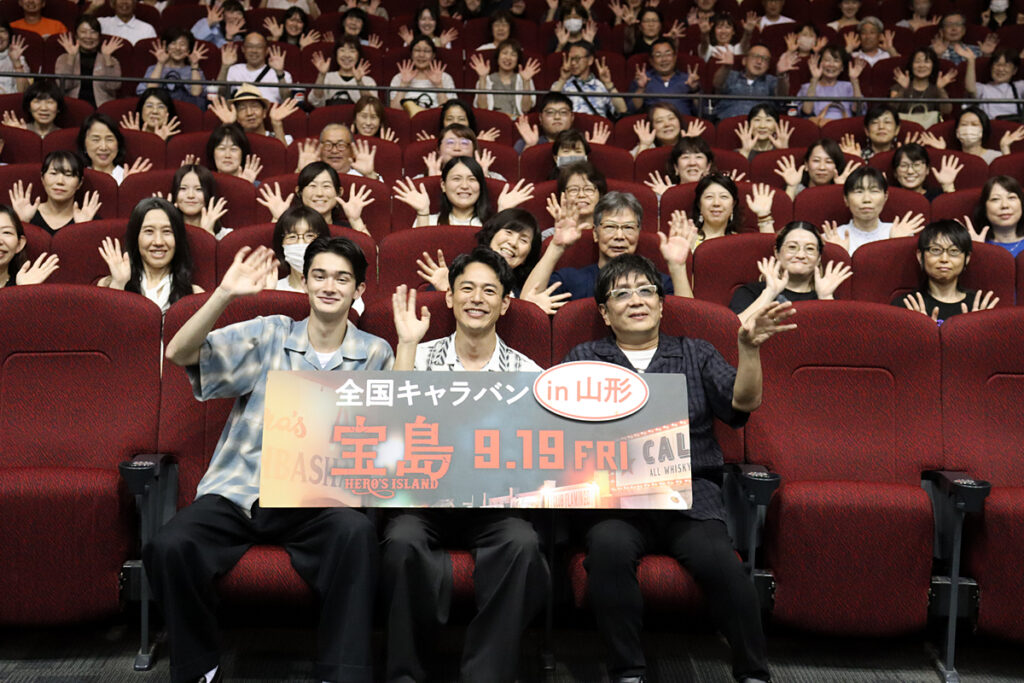

8月2日(土) 山形キャラバン

登壇者:妻夫木聡、栄莉弥、大友啓史監督

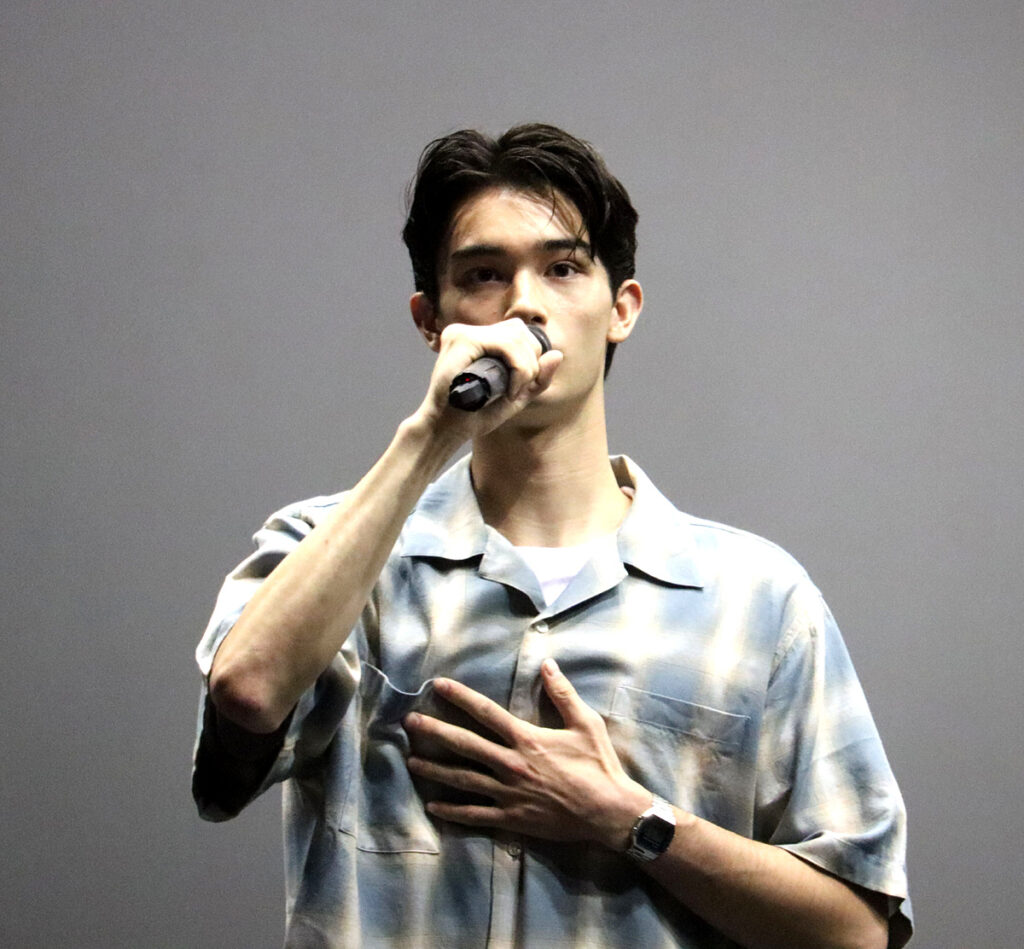

2日にムービーオンやまがたでの舞台挨拶に登壇した妻夫木、栄莉弥、大友啓史監督。大友監督は『レジェンド&バタフライ』の撮影などを通じて、そして妻夫木はNHK大河ドラマ「天地人」の撮影などを通じて、それぞれ山形にはゆかりがあるとのことで、山形で行われる舞台挨拶にも感慨深い様子。一方の栄 莉弥は「僕自身、人生で初めての舞台挨拶なんですけど、皆さまの熱量を肌で感じられるようです。今日はすごく楽しみにしてきました」と挨拶すると、会場からは拍手が送られた。

まず、山形の思い出について質問された妻夫木。「天地人」の撮影後にも、直江兼続公のお墓参りに何度も来ていたという妻夫木だったが、あるとき両親と一緒に兼続公の墓参りに行った際は大雪だったという。「それでも線香に火を灯したくて、ムキになって行ったんですけど、僕がついた途端、バーっと晴れて。パッと後ろを見たら僕の両親が泣いていたんです。『なんで泣いてるんだよ』と思ったんですが」と笑いつつも、「それで線香をあげて、失礼しますと言って去った瞬間、またゴーッと雪が降ってきた。なんか迎えられたような、そういう神秘的な体験をしました。米沢にはその後も何回も来させてもらってるんですが、今日は初めての山形市なのですごく嬉しいです」と笑顔。

栄莉弥も「僕自身、今日が初めての山形なんですが、駅を降りてからここに来るまでの間の景色は僕が育った長野に似ているなと思いました。それと僕は以前、スピードスケートをしていたんですが、山形にいるライバルのタイムは常に意識してたので、そういう意味では山形ってちょっと馴染みがあるのかもしれないなと思っています」と挨拶した。

そしてこの日も映画を鑑賞したばかりの観客からの感想や質問を読み上げ、それに対して3人が答える、というやり取りで進められた。

会場からはまず「私の両親は他界していますが、母からは東京大空襲直前、東京から山形に疎開してきた話をよく聞きました。その時、母は『戦争だけは二度と起こしてはいけない』と私に伝えてきました。この映画を通して戦争がいかに悲惨なことか、改めて知らされました」という声が。それには大友監督も「毎回、僕らは皆さんの声に背中を押され、気づきを与えられ、映画が皆さんの声で育っていくように感じています。今回もいいご意見、ご感想、ありがとうございます」とかみ締めるように語る。

さらに「役者さんたちの言葉や表情から、戦争が終わっても心の奥底にこびりついた苦しみを感じました」と語る別の観客からは、「どんな想いでこの作品を創り出そうと考えられましたか?」という質問も。「戦争というと、まさに戦争そのものを思いがちですが、今回の映画のように、戦争が終わった後もその影響というのは計り知れないものがあるんです」と語る大友監督は、「沖縄は1972年に本土に復帰するまでに、こういう歴史があった。その時代、日本はもう既に高度経済成長で、平穏な時代になっていた。僕らが豊かさを享受してる間に沖縄ではこういうことがあったということ。これは僕らが絶対に知らなきゃいけないこと。そういう信念を、みんなが意識してたと思います」と力強くコメント。

今回、永山瑛太演じるコザの英雄オンの、失踪の鍵を握るウタという重要な役どころを演じるにあたり「大変だったことは?」という質問を受けた栄莉弥は「今回、『宝島』で初めて本格的に芝居をしました。現場は毎日、新しいことの連続で、いつもドキドキしていました」と語ると、「僕はカナダのトロントで生まれて、1歳になる前に長野県に引っ越して、そこで育ちました。ウタも、アメリカ人の父と日本人の母を持つという、ちょっと僕と似たようなシチュエーションで育ったわけです。その中で自分の居場所はどこなんだろうと不安になったり、怖くなったり、そして苛立ったりと、いろんな感情があったと思うんですけど、自分もそういうことを感じたこともあったので。そこはウタを形作るものの一つとして、常に持っているようにしました」と明かす。

その後も「沖縄戦の悲惨さはどこかで分かっていたつもりでしたが、戦後もこれほど戦っていたとは知りませんでした。知ることで同じ過ちを繰り返さない、そこに繋がっていってほしい」「妻夫木さんをはじめ、役者の皆さんの感情移入の豊かさに感動し、熱意が伝わりました。私も武器を持たない平和の尊さを貫いていきたいと思います」といった熱い感想が続々と読み上げられる。

さらにコザ暴動のシーンで「まるで当時にタイムスリップし、わたしもそこに生きているようなそんな感覚でした。妻夫木さん演じるグスクの『なんくるないで済むかぁ! なんくるならんどぉ!!』という魂の叫び、胸に響きました。大友監督が作り上げた圧巻の暴動シーンの中で、自然に出た叫びなのでしょうか?」という質問も。

それには「もともと台本上にあるセリフではあるんですが、非常に難しいシーンでした」と返答した妻夫木。「あのシーンを表すにあたって、実際にコザ暴動に参加された方にも取材させていただいたりしたんですけど、怒りだけではないものが、確かにそこにあったと皆さんおっしゃるんです。僕たちが表現するにあたって、それはいったい何だったんだろうというのが課題としてありました」という。そこであらためて文献などで調べてみたというが、そこにはやはり「虐げられてきた時間やきっかけとなった事件がある中での怒りや憎しみ」が原因であったと書かれるものが多かったというが、それだけじゃないものがあるはずだ、という想いで現場に行くこととなった。

「現場で監督は、そこにいるひとりひとりの思いがあって、こういうことなんだということをちゃんとエキストラの方々全員に演出して、命を吹き込んでいくんです」と振り返った妻夫木。「最終的にみんなの命や想いをぐじゃぐじゃにチャンプルーされて、最終的に一つの大河となって、ガーンと育っていくんです。あのシーンを見た時に『これは魂の叫びだ』『俺たちはここに生きてるんだ。俺たちの土地だ』『生きてたんだ』という“叫び”なんだと。本当にそれを感じたんです」。

一方の栄莉弥はそのシーンにはいなかったというが、「グスクが言った『なんくるないで済むかぁ! なんくるならんどぉ!!』というところが、本当に溢れ出てくるような言葉で。理不尽に自分たちのものを取られて、押し込められて。それでも自分たちのものなんだと諦めない。それで終わらない、というのが、あのグスクの言葉だなと。みんなの怒りがブワーッと溢れ出てくるあの瞬間が、映画を観ていて本当に印象的でしたし、本当にすごい芝居をされてるなと、本当にカッコいいなと思いました」とコメント。

さらに大友監督も「『なんくるないさ』というのはすごくたくましい言葉だと思うんです。いろんなことを経験してきて、強いんですよね。彼らは強いからこそ、『それくらいのこと大したことないよ』と言えちゃう優しさがあるんだけど、やはり人には守るべき一線があって、そこを越えた時に人は行動に移さなきゃいけない。きっとその瞬間が沖縄の方々にもあったんだろうと。いい加減にしろと、俺たちも何か言わなきゃいけないんじゃないか、みたいなね。そのラインがやっぱりあるんです。そのラインをめぐる暴動というか、先ほど妻夫木君が言った魂の叫びをここに集約させていった、というような撮影だった気がします」。

そして最後に栄莉弥は「自分も映画を観た時に、自分のこれからの人生に繋がっていくような映画だなと感じました。今生きている毎日が当たり前じゃないんだってこと。特に戦争からどんどん離れている僕のような世代の方々にも感じ取っていただきたいです。そして今日は皆さんの生の感想を聞けて、『宝島』に参加できて良かったなと心から思いました」とあいさつ。

続いて、「僕は本当にこの映画を通して、改めて映画の力というものに驚かされています」と語る妻夫木も、“映画は観客に観てもらって完成する”という概念を本作が飛び越えている、といった意識があるそうで、「この映画に関しては、皆さんにもまだまだ育ててもらってる感覚があります。いろんな土地に行って、この『宝島』の輪がどんどん広がっていって。この映画が持つ意味ってなんだろうと考えた時に、多分映画という枠を超えてるんじゃないか」という。

きっと、グスクが思い描いた未来が現代なのではないか。この映画を通じて、そうした命のバトンが繋がるような想いを抱いたという妻夫木は「過去は変えられないけど、未来は変えることができると思うんです。だからみんなの力で、ひとりひとりの思いで、素晴らしい未来を子どもたちのためにつくっていけたらいいなと。そういう風に思わせるぐらいまで、皆さんにこの映画を育ててもらっています。なので皆さんも、もしどこか心に響くところがあったらひとりでも多くの輪を広げてください」と呼びかける。

最後に大友監督が、この映画について、登場人物の感情をともにし、追体験してほしいという想いでつくった、ということをあらためて強調すると、「この映画を通してそれぞれの皆さんが、それぞれにとっての宝ってのは何なんだろうかと。この体験を通して、多くの人たちに、自分それぞれの宝を発見していただきたいと思っています。皆さん、山形の大友組の観客部と認定させていただいております。大友組の観客部として、ぜひ多くの人にこの体験を伝えてほしいと思っています」と呼びかけた。

8月3日(日) 新潟キャラバン

登壇者:妻夫木聡、大友啓史監督

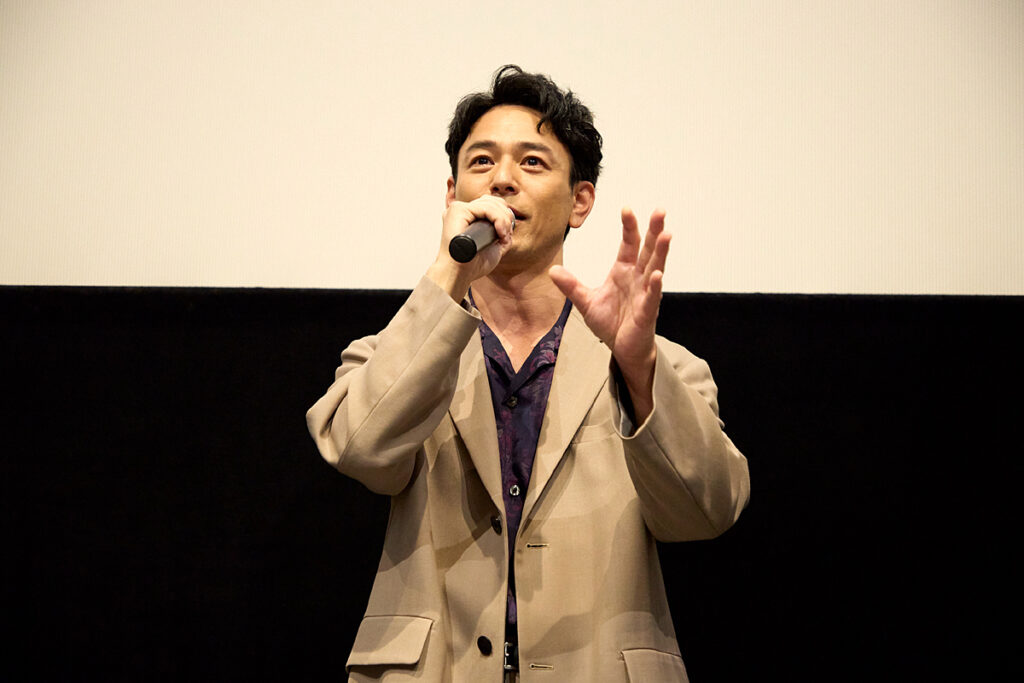

2日の山形に続き、妻夫木と大友監督は翌3日に今回の映画キャラバン15エリア目となる新潟での舞台挨拶を実施。

大勢の観客が集まった会場内にやってきた大友監督が「新潟には以前『ミュージアム』(2016)という映画で、ふたりでお邪魔したこともありまして。今日皆さんにお披露目できることを本当に楽しみにしていました」と挨拶すると、妻夫木も「新潟の皆さん、お久しぶりです。監督が先ほどおっしゃった『ミュージアム』もそうですし、僕は大河ドラマ『天地人』でも本当にお世話になりました。他にもいろんな作品で新潟ではお世話になっておりまして。映画の撮影で2ヵ月ぐらいお邪魔した時は、信濃川をよく走っておりました。結構そこら辺に出没してたんですけど、あんまり気づかれなかったですね」と笑いながら続けた。

そしてあらためて「天地人」が16年前だったと知らされた妻夫木は「自分がそれだけ歳を取ったというのを思い知らされましたね。本当にあっという間。新潟といえばやはりお米の印象がすごく強いんですが、今日も、お昼に『ぜひ塩むすびだけでも食べてください』と言っていただいて。やはりお米がおいしいですね。生きてるありがたみを感じさせてもらえます」としみじみと語る。

そしてその後は映画を鑑賞したばかりの観客から募集した質問や感想を、時間の許す限り読み上げることとなった。

「私は小学生の頃、広島に住んでいて、その頃、毎年のように平和学習をしていたことを思い出しました。戦争は終わっても教科書に載らないようなつらい出来事があったことが改めて分かりました。どうかこの先、世界が平和になることを心から願うばかりです」「私が知らないことも多く、数十年しかたっていないことにも驚きました。私はなんとなく生きてきたのですが、自分のすべきことはあるのかもしれない。ただ生きるのではなく、生き抜いていきたいと思えた映画でした」といった感想が読み上げられる中、「『宝島』の撮影を終えてから価値観や、日常に変化はありましたか?」という質問が。

その質問に「この映画を通じて死生観が変わりました」と答えた妻夫木は、沖縄の千原地区に伝承されてきた千原エイサーについて「それは旧盆に先祖の方と一緒に踊れるように、ずっとその形を変えずに伝承されているもので。千原地区の方々にとっては、今も一緒に生きているんですよ」と前置きをしつつも、「僕は死ってどこか終わりを意味するものだと捉えていたんですが、想いというのはやっぱり残るんじゃないかなと。だったら死って終わりじゃないのかなと思うようになった。『永眠』という言葉がありますけど、ただ眠っているだけで、ただ違う場所にいる。僕らも亡くなったらその場所に行ってまた会うことができる。そういうふうに思えたら、死を恐れなくなったというか、終わりっていうイメージがなくなっちゃったんです。そう考えると、やはり日々のことに感謝して、これからも生きていかなきゃいけないし、未来に生きる子どもたちにどういう未来を残せるのか。そういう考え方を持てるようになりました」と返答した。

さらに1945年8月1日から翌8月2日の未明にかけて長岡空襲があったということを踏まえ、「ほんの少し前の日本なのに、自分が知らないことがたくさんありました。自分の人生を大切に生きます」という感想も。その他、「沖縄戦のことは高校の時の修学旅行に行く前に学んだり、夏の時期にある戦争特集で見聞きすることはありましたが、戦後の基地に関することはほとんど知らなかったなと、本作を観て反省しました」という感想や、「エンドロールには当時の写真があって。実際にあった出来事だということを自分の中に落とし込むまでに時間がかかりそうです。たくさんの怒り、想いを感じました」と反すうするコメントも。

そこから「沖縄の方の反応はどうだったのか知りたいです」という質問を受けた大友監督は、この映画を沖縄以外の出身の人間が撮るということに並々ならぬ覚悟があったと語る。それゆえに、最初に沖縄プレミアで先行上映した時はすごく緊張して、終わった後に「ありがとうございました」と言ってもらえたことに安堵したことを明かす。

さらに「アメリカ統治下の沖縄というのは本当に情報がないんです。戦果アギヤーという言葉もこの原作で知られるようになったけど、地元の人たちはやはり固く口を閉ざしてる部分がある。だからそういうことも含めて、声なき声というのを、自分たちが代弁者となって伝えるということは、すごく怖かった部分もある。そのために取材を重ね、終わりのないリサーチをしてきたんですが、沖縄の方の『ありがとうございました』という言葉は本当に僕も妻夫木くんも救われる思いというか、本当に感謝したくなりました」。

「メッセージ性がとても強い映画だと思いましたが、どんな世代やどんな方に観ていただきたいですか?」という質問には、妻夫木が「世代問わず観ていただきたいというのが正直なところですが、特に若い人たちには観ていただきたい。僕自身、この映画を通して知ったことはいっぱいありましたし、それでもっと知りたいと思ったし、知らなきゃいけない、忘れちゃいけないこともたくさんあるなというのを痛感させられました。今年は戦後80年の年です。80年たって、だんだんと風化してしまっている現実もあると思います。この映画を通じて、こういう過去があったと知ってもらうことでも、希望ある未来に進むことができるんじゃないかなと思っています。たかが映画、されど映画だと僕は信じてるんです。だから全国を回っていて、今日は新潟にいます。ですから一緒にその想いを伝えていっていただけたら嬉しいです」。

そして最後には「この映画を撮影する前に、この時代の沖縄をどれだけ知っていましたか?」という質問も。原作を通じて戦果アギヤーの存在を知ったという大友監督。実際にそうだった人に話を聞くと「俺たちはただの盗っ人だった」と語ったというが、その一方で「あなたたちのおかげで子どもたちもその孫も生きてこられた」という話も残っていたとのことで、「その話を聞いて絶対にやらなきゃと思ったし、また自分は沖縄について何も知らなかったんだと痛感した」という。

「知らないことを知るということも、エンターテインメントになるんです。知らないことを知るということは、一人ひとりに気づきを与えるし、それが一人ひとりの人生をもっと豊かにする可能性がある。そういう想いも込めて今回の作品に取り組みました」と力強く付け加えた。

その話を聞いた妻夫木も「恥ずかしながら、僕自身も教科書に載っているようなことぐらいしか知らなかった」と返答。その上で沖縄にしっかりと向き合おうと誓った妻夫木は、その流れで沖縄・読谷村で、米軍の空襲を避けるために避難した洞窟であるチビチリガマ・シムクガマで起きた事実について知ることとなった。

「本当に初めて知ることが多かった。(沖縄・宜野湾市の)佐喜眞美術館で『沖縄戦の図』の中のチビチリガマを描いた絵を見たんですが、戦争の現実がそのまま映ってるんです」と切々と語る妻夫木。その絵に託された想いに胸が詰まり、思わず涙ぐんでしまうひと幕も。

その上で「知ることは当然大事だし、それを伝えていかなきゃいけないんだけど、どこかで感じるということを忘れていて。その人たちの痛みを知ること、それがとても大事なことなんだなと思いました」と語る妻夫木。「この映画は戦争映画ではないですが、とても大事なメッセージが入ってると思うんです。親友が連れていってくれた佐喜眞美術館では、感じることを忘れちゃだめだよと導いてもらえた。本当に感謝しました」とかみ締めるように語った。

そんなイベントもいよいよ時間が迫り、最後のコメントを求められた妻夫木は「簡単に語れることじゃないんですが、だけどハッキリ言えるのは、今があることは当たり前じゃないんだということ。僕たちは先人たちの想いを胸に、これからも生きていかなきゃいけない。過去は変えられないけど、未来は変えられると思うんです。こういうひとりひとりの思いが、希望ある未来をつくっていくものだと信じています。そしてこの映画がそういう方々の想いをバックアップする、後押ししてくれる映画になってるんじゃないかなって、僕は信じているところがあります」。

さらに大友監督が「映画っていろんな役目があると思うんです。エンターテインメントとして皆さんを楽しませるというのも、映画の立派な役割だし。普段僕らはエンターテインメントをつくっているんですけども、本当に僕たちが見過ごしてきた、聞き逃してきた声なき声を、しっかり多くの方に届けたいという想いで作りました。6年かかり、二度制作がとん挫しました。普通映画って一度とん挫したらもう立ち上がれないんです。でもこの映画は二度も立ち直ってきた。それはやっぱりあの登場人物たちの、諦めない生き方。ここで止めたら、最初からこんな映画を撮る覚悟なんかなかったんだと言われるような気がして。それでなんとか粘って、皆さんに届けられるようになりました。本当に今回の映画は、一人でも多くの人に届けたい映画です。ある種エンターテインメントの形を取りながら、なるべく多くの人に大切なメッセージを直接届けたいと思って作った映画です。皆さんは大友組の一員なので、感じることがあったらなんとかお力を貸してください」と会場に呼びかけた。

そしてイベント終盤には、最新のポスタービジュアル3種を観客に初お披露目。3枚のビジュアルがスクリーンに映し出されると、その大迫力のビジュアルに会場内からは大きな拍手が巻き起こった。

大スクリーンに映し出されたポスタービジュアルを見上げた妻夫木は、新たなメインビジュアルとなるコザ暴動をモチーフとしたポスターに目をやり、「やはりこれが一番“たぎる”感じがありますね」としみじみ。そしてあらためて「ポスターともども、これからもよろしくお願いします!」と決意をあらたにしている様子だった。

8月に入り、さらに勢いを増す映画『宝島』全国キャラバン!妻夫木、大友監督の二人は、山形、新潟でさらに大きな渦となった滾る想いを乗せて、今週末は、8月9日に「京都」「兵庫」、8月10日に「熊本」「鹿児島」を訪れる予定だ。

怒り、絶望、未来への希望――壮大なスケールで映し出される、本ポスタービジュアル3種が生解禁!

アメリカ統治下の沖縄で激動の時代を駆け抜けたグスク(妻夫木)、ヤマコ(広瀬)、レイ(窪田)、そして英雄・オン(永山)が集結し、ド迫力のシーンが一連となり『宝島』の壮大なスケールを映し出す3種のポスタービジュアル。

【1枚目】は、規格外のスケールで撮影され、あらゆる感情が爆発し圧倒的熱量が迸る本作のクライマックス、コザ暴動のシーン。「俺たちの故郷、“宝の島”を取り戻せ」というコピーが、グスクの怒りと、揺るがぬ覚悟を映し出す。

【2枚目】には「希望だけは、支配させない」というコピーが添えられ、アメリカ統治下の沖縄で、残酷な現実に打ちひしがれるヤマコ(広瀬)を抱きかかえるグスクの姿が。

【3枚目】は、米軍基地から奪った物資を住民に分け与えていた“戦果アギヤー”時代の幼馴染4人の、未来を変えようと決意に満ちた表情が「この島は変わる、俺たちが変える」というコピーと共に映し出されている。

英雄とともに、未来を変えようと希望に溢れていた時代、なぜ自分たちだけが理不尽な目にあうのか……苦しい現実を知る時、そして、怒りの気持ちを表すかのごとく燃える炎の中で立ち上がる時。言葉にならない様々な感情が、観る者の心を強く惹きつける3種類のポスターとなっている。

公開表記

配給:東映/ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

2025年9月19日(金)より全国公開

(オフィシャル素材提供)