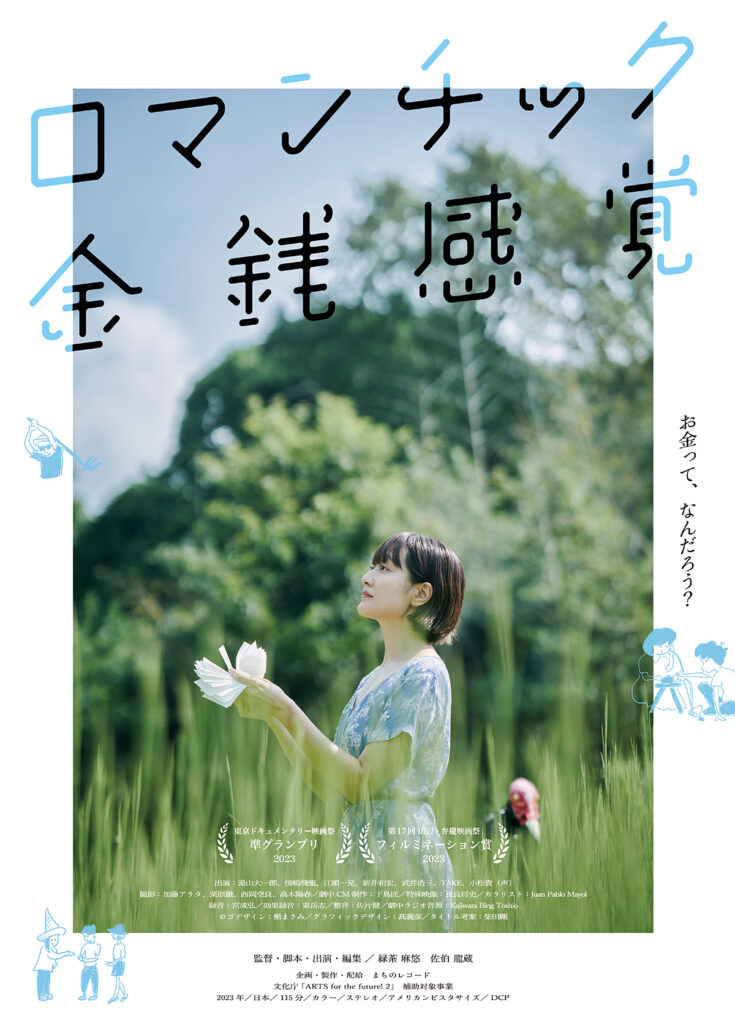

未曾有の金融危機、円安による物価の高騰、市民への容赦ない課税……普段私たちが何気なく財布に入れている「お金」についての本質を問いかける映画『ロマンチック金銭感覚』は、全ての人類にコミットするやさしさとユーモアあふれるファンタジック・ドキュメンタリー。

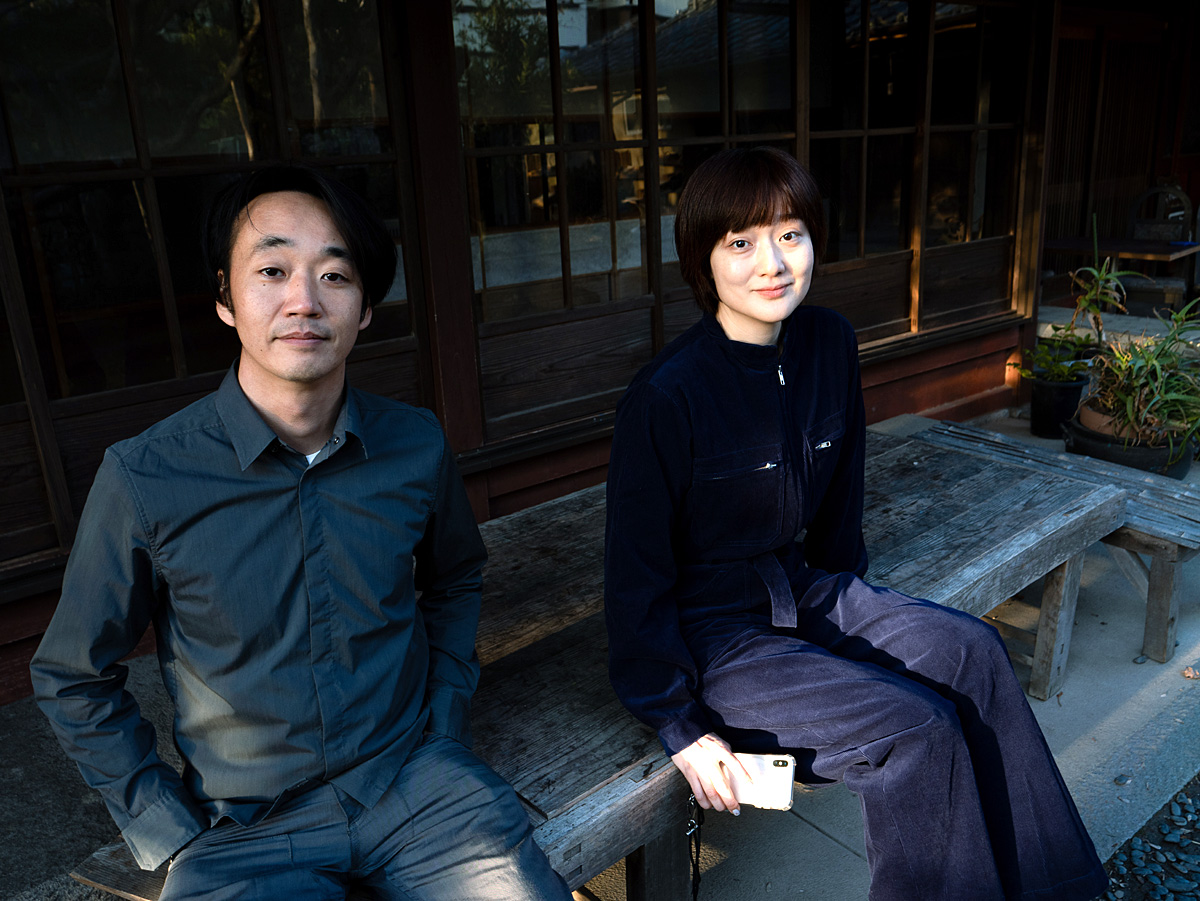

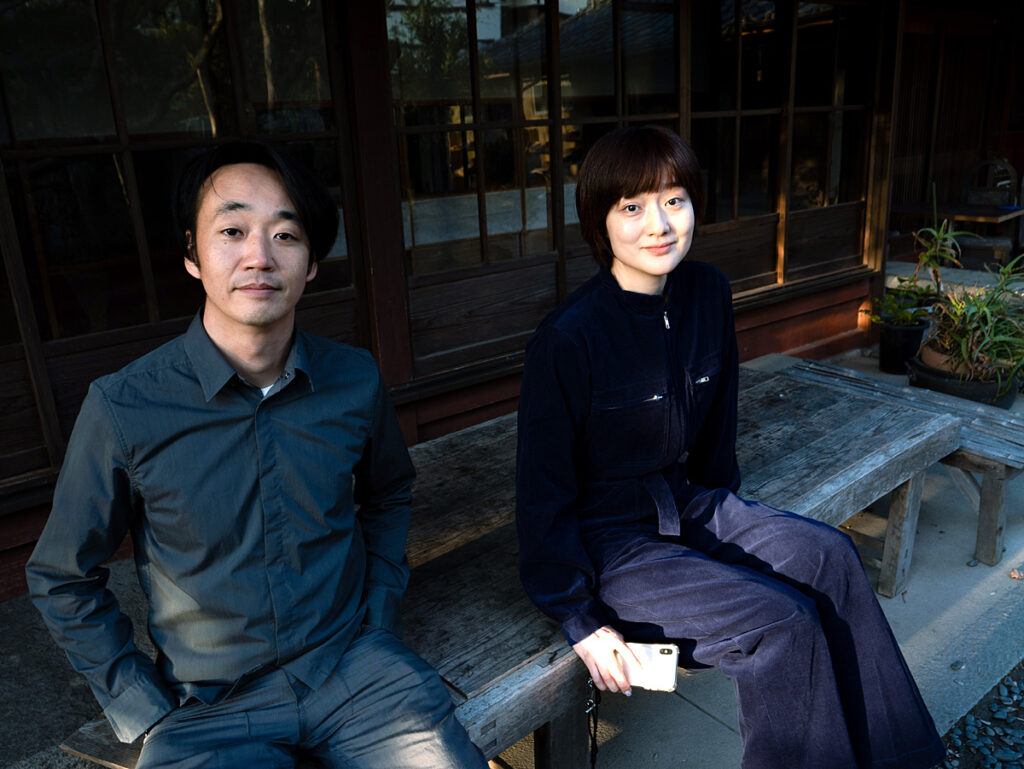

俳優・緑茶麻悠と、映画作家・佐伯龍蔵が共同で監督し、独自の金銭感覚を持つ人々に二人が取材を重ねた映像をフィクションとして再構築した新感覚映画である本作。第17回田辺・弁慶映画祭では特別審査員にして『ジョゼと虎と魚たち』『メゾン・ド・ヒミコ』の監督・犬童一心に絶賛され、フィルミネーション賞を受賞。さらに東京ドキュメンタリー映画祭2023・長編コンペティション部門では準グランプリを獲得するなど高い評価を得続けてきた。

「田辺・弁慶映画祭セレクション2024」におけるテアトル新宿・テアトル梅田での上映後も、各地の映画館・施設・コミュニティといったさまざまな場で、作中に登場する「地域通貨」「物々交換(価値の交換)」を取り入れた上映や観客との交流イベントを行い、既存の枠に囚われない上映活動を試みてきた本作。そしてついに、「田辺・弁慶映画祭セレクション」での上映から1年を経て、待望の東京本公開が実現。新宿K’s cinemaを舞台に「お金とは何か?」を愉快に楽しく再考できる上映に挑戦する。

この度、映画『ロマンチック金銭感覚』上映運動の名物企画「金銭感覚上映」の新宿K’s cinemaでの限定開催が決定。「上映劇場の通常料金ではなく、観客自らが『映画に支払いたい鑑賞料金』を決める」と観る者の《“もの作り”の価値》に問いかける本企画が、払いたい鑑賞料金』を決める」と観る者の《“もの作り”の価値》に問いかける本企画が、東京本公開でも実現に至った。さらに、本作を手がけた佐伯龍蔵監督&緑茶麻悠監督の公式インタビューと、新宿K’s cinema上映トークイベントのゲスト情報も到着した。

上映企画「金銭感覚上映」とは?

「劇場での通常料金ではなく、映画鑑賞後に観客自身が料金を決めて支払う」という『ロマンチック金銭感覚』上映運動における名物企画。

観客は劇場内への入場前に空のカプセル容器が渡されたのち、映画を実際に鑑賞。鑑賞後には観客それぞれが「『この映画に支払いたい』と思った鑑賞料金」をカプセル容器に入れた上で劇場に戻してもらうことで、「その人の《“もの作り”の価値》が反映された鑑賞料金」が支払われる。

「面白い映画には、通常料金よりも多く支払いたいと思っていた」という方も、「面白い映画という噂を聞いて観に行きたいけれど、今月はお財布事情が厳しい……」という方も本作を楽しめるのはもちろん、それぞれの《金銭感覚》と向き合える実験的な上映企画。

開催会場:新宿K’s cinema

開催日程:2025年9⽉6⽇(⼟) 09:50~上映回

* 劇場等の都合により、中止となる可能性がございます。

* 詳細は劇場公式HP、映画公式HP・SNSでご確認ください。

佐伯龍蔵監督&緑茶麻悠監督 公式インタビュー

Q.『ロマンチック金銭感覚』は佐伯監督の「『地域通貨』をテーマに映画を制作したい」という想いから企画が始まったと伺いました。

佐伯龍蔵監督:父はレコード屋を営んでいたんですが、2000年代に入ってのCDの台頭でレコードがあまり売れなくなってしまったんです。父は「レコードはCD以上に価値があっていい物のはずなのに、なぜ売れなくなったのか?」とさまざまな本を読んで調べたんですが、その中で「レコードとCDの違い以前に、『お金の流れ方』の仕組みに問題があるのでは?」という答えに行き着いた父が高校時代の僕に紹介してくれたのが、映画作中にも登場した『エンデの遺言』という本だったんです。

児童文学作家のミヒャエル・エンデが晩年に「どうすればお金の支配から自由になれるのか?」について答えたインタビュー記録なんですが、その本を読んだことで地域通貨という存在や、世界各地で法定通貨とは違う「価値の流通」の在り方を試みられていることを知りました。そうした「お金とは、価値とは何か?」をテーマに映画を制作できたら面白いんじゃないかと、高校時代から少しずつ考えて構想を進めてきました。

Q.実際の映画制作はどのように進められていったのでしょうか?

緑茶麻悠監督:「地域通貨についての映画を撮りたい」とは龍くん(佐伯監督)から10年ほど前から言われていたんですが、地域通貨という言葉が私の中ではピンと来なかったんです。名前としてもあんまり可愛くないし(笑)。

そもそも「お金」については本当に専門的な知識がなかったし、専門家の方のお話を読んだり聞いたりしてもすぐには理解できず、理解できても映画としてどう描けばいいのかと、制作中は二人でもがき続けていました。私たちが作る以上は、映画を変に難しい内容にしたくなかったので、その上での第1の共通認識として「テロップとナレーションは入れない」と二人で決めました。

佐伯龍蔵監督:二人とも映画の趣味はとても合っていたので、「ストーリー性を持った、フィクションを内包したドキュメンタリー映画にしたい」というアイデアは、当初から二人の間にあったんです。映画作中に登場する、鳥人間のような姿をした《自然のなにか》というキャラクターを考案したのも、やっぱり制作の初期の頃でしたね。

緑茶麻悠監督:作品を描く時には必ず自分の心情などを取り入れたいと思ってるんですが、お金というものへの印象、世の中に対する不安、形になってはいないけど気になるようなものなど、本作の制作中には「言葉にあまりできないもの」がずっと心の内にあったんです。それらを象徴するようなキャラクターを、ストーリーをつなげてくれる役割を持つ存在として映画にも登場させたらいいんじゃないかと《自然のなにか》を考えたんです。キャラクターの造形をすぐには想像できなかったんですが、本作で《自然のなにか》を演じてくれた舞踏家の湯山大一郎さんが「鵺というモノがあるよ」と教えてくれました。能の演目である「鵺」を含めて、その際に調べて知った鵺のイメージが《自然のなにか》の姿を形作るヒントになってくれました。

Q.今回の東京本公開の実現までに、約1年間にわたって全国各地での上映運動が行われてきた本作ですが、上映時にはどのような反響がありましたか?

緑茶麻悠監督:「私自身は以前から価値について再考したい、それに基づいて地域通貨のような新たな試みをしてみたいと思っていたけれど、家族からは理解を得られず、具体的にどうすればいいのかも分からずにいた」「監督お二人の姿を観て、とても勇気をもらえました」と涙ぐまれていた方は、やっぱり印象的でしたね。「私たちのような《金銭感覚》を持っている方が、他にもいるんだ」と純粋に嬉しかったですね。

佐伯龍蔵監督:SNS上で「人生でずっと感じていた生きづらさ、『資本主義の世界で、ずっと頑張らなくてはいけない』という綱渡りにも似た生きづらさを映画という形で見せてくれた」「資本主義の世界のみではなく、その周辺にも小さいながらも『他の世界』が存在してほしいという自身の願いを、この映画は気づかせくれた」という素敵なご感想をいただいたことがあります。

それと、お客さんから「『映画を観終えた後も、映画館に佐伯監督&緑茶監督ご本人がいる』という状況が、映画という枠を越えていて面白い」と言われることもありますね。

緑茶麻悠監督:「上映運動を続けている監督たちの物語が、『ロマンチック金銭感覚2』の物語なんだ」と言われるんです(笑)。「映画監督の龍蔵&麻悠」という本人役で出演している私たちが、映画が終わった直後に舞台挨拶で話しているし、映画館以外のお店で一緒にお酒を飲むこともある。「どこまでがドキュメンタリーなんだろう?」という疑問を、超えた奇妙な感覚は本作だからこそ楽しめるものかもしれません。

Q.全国各地での上映運動と同様に今回の新宿K’s cinemaでの東京本公開も、お二人は「お金とは何か?」を愉快に楽しく再考できる上映に挑戦されます。

緑茶麻悠監督:「金銭感覚上映」はもちろん、今回のK’sさんでの上映では東京本公開限定の特別券を発行し、来場者プレゼントとしてお客さんにお配りする予定です。3Fの劇場ロビーにブースを設置させてもらった上で、鑑賞日とは別の日に特別券を提示してもらえたら、お悩み相談や私の占いなど、監督の二人との会話の時間を設けたいんです。

佐伯龍蔵監督:鑑賞した当日だけで関係性が終わるのではなく、「また劇場に来てくれたお客さん」だからこそ生み出せるコミュニケーションの時間があるんじゃないかと思っているんです。実際に来てもらえるのかは今の時点では分かりませんが、再び劇場に訪れた際に『ロマ金』を観直して新たな発見があったり、偶然上映されていた別の映画を観て、そこで新しい関係性が生まれたりするかもしれない。

これは以前からもそうなんですが、映画という一つの価値を通じて、作り手と劇場、劇場と地域の人々、地域の人々と作り手という風に関係をつなぎ、人が交流できる場所を生み出したいんです。今は「映画を観に行く」という選択自体から離れている方もいるので、その選択に再び価値を見出してもらうための創作として、より楽しんでもらえるような上映ができたらと思います。

佐伯龍蔵 プロフィール

1985年生まれ、富山県出身。小学生の頃から映画監督を志す。京都精華大学人文学部を中退し、1年半アジアを放浪した後、2007年より富山のミニシアターで映写技師として勤務。

劇場に舞台挨拶に来た市井昌秀監督に懇願し、映画製作の現場に制作部として参加。2012年に上京後、市井昌秀、金子修介、豊島圭介、矢口史靖の作品に助監督として参加。体調の不調により商業映画の助監督から身を引き、清掃のアルバイトをしながら自身の映画を制作し始める。

2013年に地元の商店街を舞台にした映画『がんこもん』を監督。勤務していた劇場で1000人以上の動員を記録する。2020年、東京都世田谷区を舞台に長編映画『あそびのレンズ』を監督。

緑茶麻悠 プロフィール

京都市で生まれる。京都市立芸術大学油画専攻卒業。在学中にはミュージカルと出会い出演を続け、上京。映画『関ヶ原』、NHK連続TV小説「ひよっこ」などにも出演。

俳優として数々の舞台や映像作品に出演する経験から仲間で作り上げていくことに魅力を感じ、舞台演出や短編映画の脚本、監督をするようになる。現在は京都を拠点に、日々の暮らしの中で見えてきたものや感じたことをテーマに絵画、音楽制作など自由気ままに活動している。

監督作の短編映画『wind chime』が第4回新⼈監督映画祭・短編作品部⾨にてグランプリ、京都国際映画祭2018・クリエイターズファクトリーにて観客賞を受賞。

公開表記

企画・製作・配給:まちのレコード

2025年9月6日(土) 新宿K’s cinemaで東京本公開!

(オフィシャル素材提供)