8回目となる東京ドキュメンタリー映画祭が、2024年12月6日(土)〜12月19日(金)まで、新宿K’s cinemaにて開催されることが決定した。今年も「短編」「長編」「人類学・民俗映像」各コンペティション部門の多彩な作品群のほか、「特集 台湾記録片(たいわんきろくへん)」として、幅広い記録映画の文化と伝統を持つ台湾のドキュメンタリーを、日本初公開のものも含め紹介。さらには特別上映として、本年逝去した受賞作家や映画祭スタッフを偲び、過去のグランプリ作品2本をゲストトーク付きで上映し、生前の業績を振り返る。

<プログラマー代表 佐藤寛朗コメント>

東京ドキュメンタリー映画祭も8年目を迎え、今年も多彩な作品が集まりました。

国内外の力作を前に、あらためてドキュメンタリーの大きな役割である「生の現在や痕跡を記録する」ことの意味を噛み締めています。この1年、上映を大変に喜んでくれたグランプリ受賞作家や、苦楽を共にしたスタッフの訃報に接する悲しみもありましたが、彼らとも分かち合った、日々変動する人間や世界の「いま、ここ」を記録したドキュメンタリー映像の魅力は、時空を超え、普遍的なものとしてみなさまを刺激し、思いを共にできるものと確信しています。貴重な作品の上映を、ぜひお楽しみください。

プログラム一覧

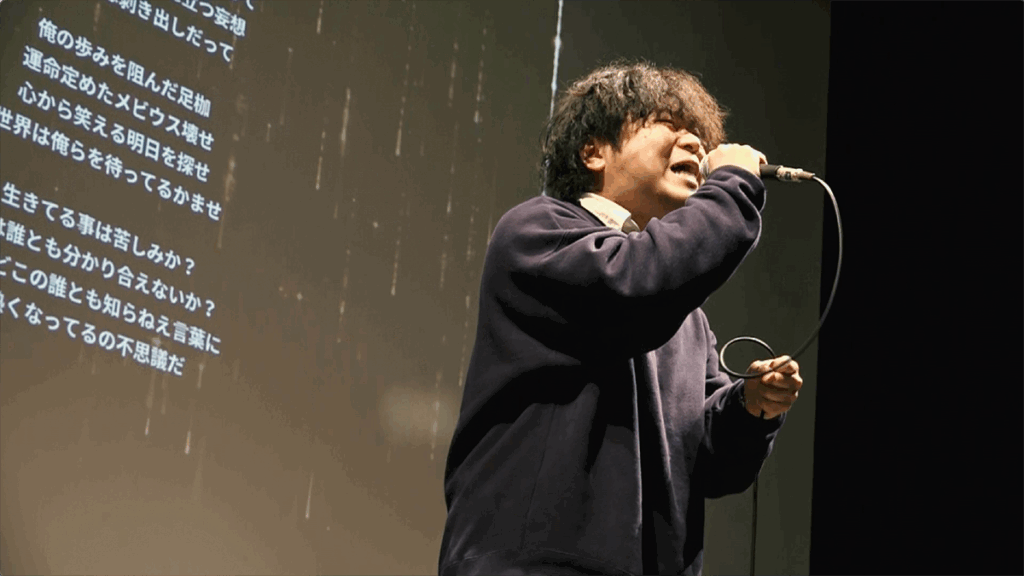

長編部門コンペティション

『九州大学 彦山生物学実験施設』

監督:児玉公広/2025年/116分/日本

福岡県・英彦山の中腹にある「九州大学彦山生物学実験施設」を、4年にわたって取材する。90年近く手入れをされながら、現在も大切に使用されている施設の歴史と、生息する多様な昆虫たち、そして施設に集う虫を愛する若き研究者たちの熱い思いをていねいに描く。大人も子供も彦山に行きたくなる魅力に溢れた一本。

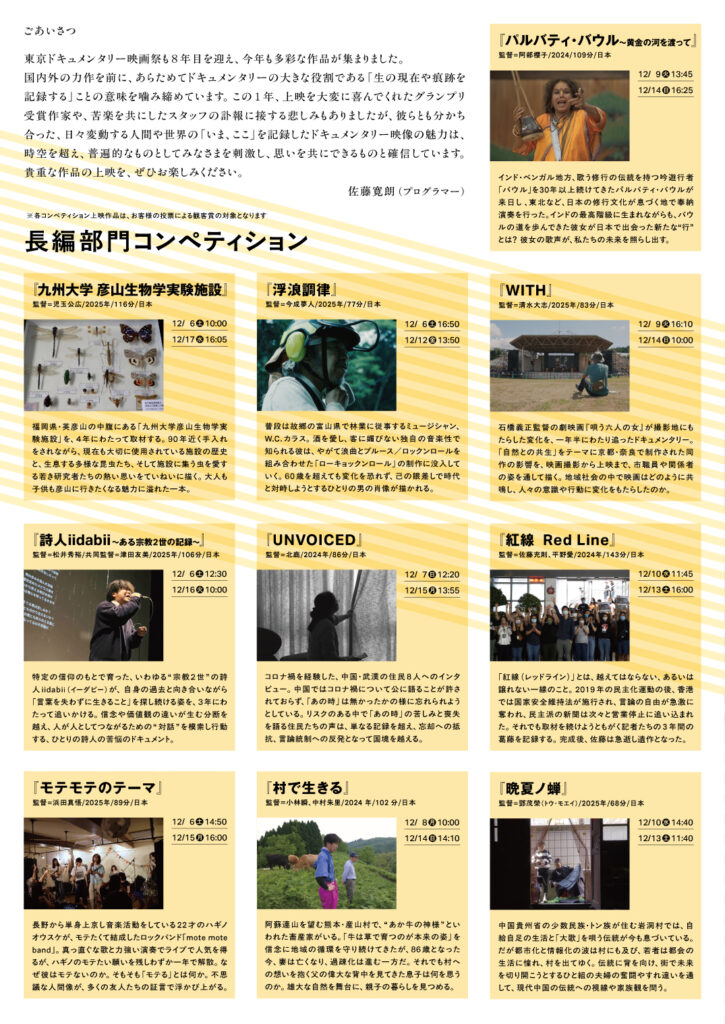

『詩人iidabii~ある宗教2世の記録~』

監督:松井秀裕/共同監督=津田友美/2025年/106分/日本

特定の信仰のもとで育った、いわゆる“宗教2世”の詩人iidabii(イーダビー)が、自身の過去と向き合いながら「言葉を失わずに生きること」を探し続ける姿を、3年にわたって追いかける。信念や価値観の違いが生む分断を越え、人が人としてつながるための“対話”を模索し行動する、ひとりの詩人の苦悩のドキュメント。

『モテモテのテーマ』

監督:浜田真悟/2025年/89分/日本

長野から単身上京し音楽活動をしている22才のハギノオウスケが、モテたくて結成したロックバンド「mote mote band」。真っ直ぐな歌と力強い演奏でライブで人気を得るが、ハギノのモテたい願いを残しわずか一年で解散。なぜ彼はモテないのか。そもそも「モテる」とは何か。不思議な人間像が、多くの友人たちの証言で浮かび上がる。

『浮浪調律』

監督:今成夢人/2025年/77分/日本

普段は故郷の富山県で林業に従事するミュージシャン、W.C.カラス。酒を愛し、客に媚びない独自の音楽性で知られる彼は、やがて浪曲とブルース/ロックンロールを組み合わせた「ローキョックンロール」の制作に没入していく。60歳を超えても変化を恐れず、己の眼差しで時代と対峙しようとするひとりの男の肖像が描かれる。

『UNVOICED』

監督:北鹿/2024年/86分/日本

コロナ禍を経験した、中国・武漢の住民8人へのインタビュー。中国ではコロナ禍について公に語ることが許されておらず、「あの時」は無かったかのように忘れられようとしている。リスクのある中で「あの時」の苦しみと喪失を語る住民たちの声は、単なる記録を超え、忘却への抵抗、言論統制への反発となって国境を越える。

『村で生きる』

監督:小林 瞬、中村朱里/2024年/102分/日本

阿蘇連山を望む熊本・産山村で、“あか牛の神様”といわれた畜産家がいる。「牛は草で育つのが本来の姿」を信念に地域の循環を守り続けてきたが、86歳となった今、妻は亡くなり、過疎化は進む一方だ。それでも村への想いを抱く父の偉大な背中を見てきた息子は何を思うのか。雄大な自然を舞台に、親子の暮らしを見つめる。

『パルバティ・バウル~黄金の河を渡って』

監督:阿部櫻子/2024/109分/日本

インド・ベンガル地方、歌う修行の伝統を持つ吟遊行者「バウル」を30年以上続けてきたパルバティ・バウルが来日し、東北など、日本の修行文化が息づく地で奉納演奏を行った。インドの最高階級に生まれながらも、バウルの道を歩んできた彼女が日本で出会った新たな“行”とは? 彼女の歌声が、私たちの未来を照らし出す。

『WITH』

監督:清水大志/2025年/83分/日本

石橋義正監督の劇映画『唄う六人の女』が撮影地にもたらした変化を、一年半にわたり追ったドキュメンタリー。「自然との共生」をテーマに京都・奈良で制作された同作の影響を、映画撮影から上映まで、市職員や関係者の姿を通して描く。地域社会の中で映画はどのように共鳴し、人々の意識や行動に変化をもたらしたのか。

『紅線 Red Line』

監督:佐藤充則、平野 愛/2024年/143分/日本

「紅線(レッドライン)」とは、越えてはならない、あるいは譲れない一線のこと。2019年の民主化運動の後、香港では国家安全維持法が施行され、言論の自由が急激に奪われ、民主派の新聞は次々と営業停止に追い込まれた。それでも取材を続けようともがく記者たちの3年間の葛藤を記録する。完成後、佐藤は急逝し遺作となった。

『晩夏ノ蝉』

監督:鄧茂榮(トウ・モエイ)/2025年/68分/日本

中国貴州省の少数民族・トン族が住む岩洞村では、自給自足の生活と「大歌」を唄う伝統が今も息づいている。だが都市化と情報化の波は村にも及び、若者は都会の生活に憧れ、村を出てゆく。伝統に背を向け、街で未来を切り開こうとするひと組の夫婦の奮闘やすれ違いを通して、現代中国の伝統への視線や家族観を問う。

長編+短編部門コンペティション

震災後も営業を続ける岩手県・陸前高田市のジャズ喫茶に流れる、店主と常連の“日常の時間”を記録した『Johnny』。大阪・ミナミに一軒だけ残る芸妓がもてなすお茶屋に飛び込んだ見習いが、作法や稽古に苦戦しながら芸妓を目指す『鶴になる』。対照的な二つのお店で展開される、女性たちの安らぎと華やぎの記録。

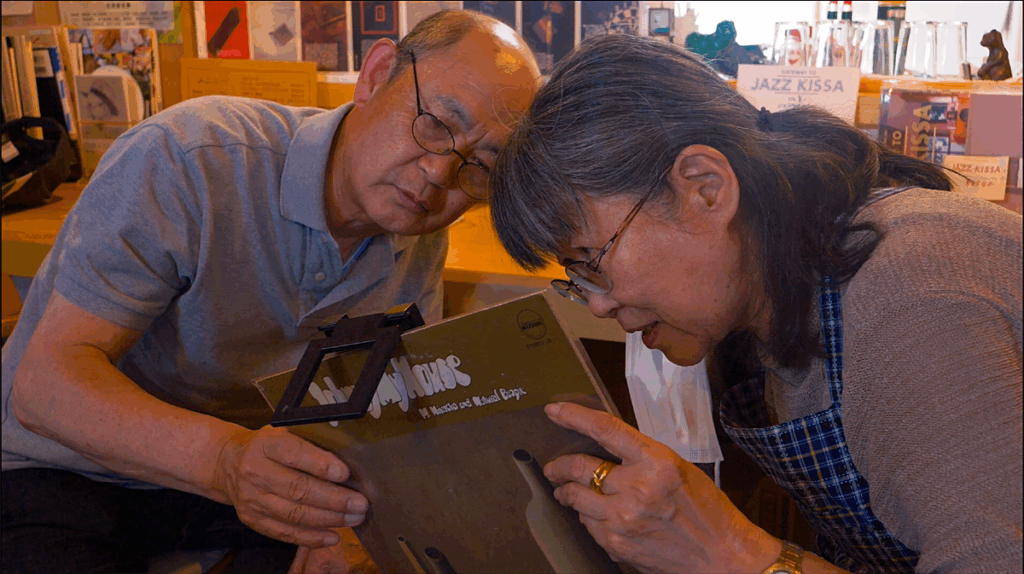

『Johnny』

監督:長谷川三四郎/2025年/32分/日本

岩手県陸前高田市のジャズ喫茶「ジャズタイム・ジョニー」。店主の由紀子さんと常連の雄さんを中心に、音楽や料理、客たちの会話を静かに映し出し、震災を経て営まれる日常の姿を描く。ここでは震災当時の思い出ばなしも、自然なやり取りとして交わされていく。店に流れる時間を映し取り、この場所が人々にとってどんな意味を持つのかが、少しずつ立ち上がってくるドキュメンタリー。

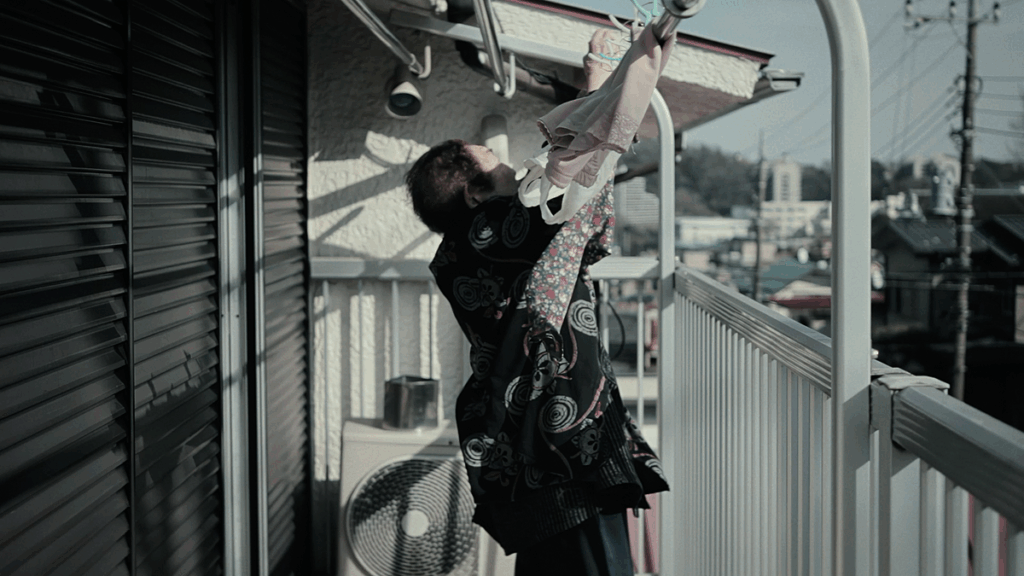

『鶴になる』

監督:島田拓空也/2025年/61分/日本

かつて大阪・ミナミは、芸妓二千人が行き交う日本有数の花街だった。しかし今、その灯は消え、たった一軒のお茶屋「たに川」だけが残る。そこに飛び込んだ若い見習い。踊りの稽古に汗を流し、作法に苦戦しながらも芸妓になる夢を追う。かつての華やぎを失った街で、ひときわ揺らめく光の一年を見つめる。

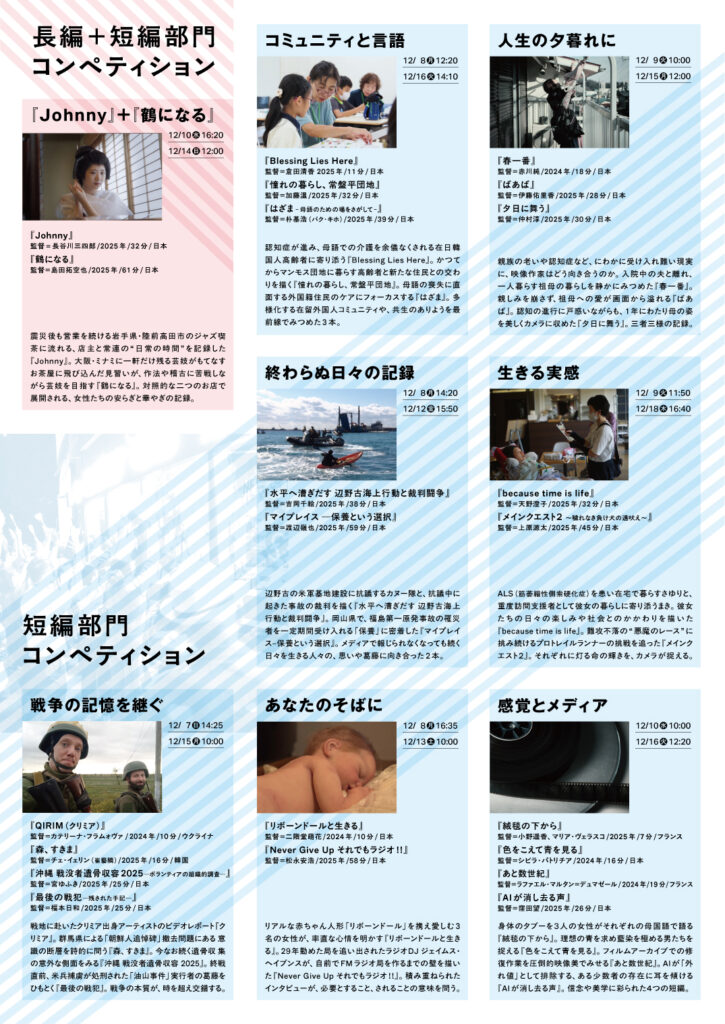

短編部門コンペティション

戦争の記憶を継ぐ

戦地に赴いたクリミア出身アーティストのビデオレポート『クリミア』。群馬県による「朝鮮人追悼碑」撤去問題にある意識の断層を詩的に問う『森、すきま』。今なお続く遺骨収集の意外な側面をみる『沖縄戦没者遺骨収容2025』。終戦直前、米兵捕虜が処刑された「油山事件」実行者の葛藤をひもとく『最後の戦犯』。戦争の本質が、時を超え交錯する。

『QIRIM(クリミア)』

監督:カテリーナ・フラムォヴァ/2024年/10分/ウクライナ

アントニナ・ロマノヴァと彼女のパートナーは、2022年2月25日にウクライナの軍隊に参加し、その様子を映像に収めた。ロシアの本格的な侵攻が始まる前までは、ディレクター、パフォーマー、女優として生活を送っていた。アントニナは、戦争の影響を受けながらも芸術活動を続け、芸術の力を借りて自由と独立に対する思いを伝え、他の人々と共に、力強いメッセージを発している。ロシアの占領政策に対する抵抗や、ウクライナの文化、自身のアイデンティティを守るための闘いが凝縮されたビデオ・レポート。

『森、すきま』

監督:チェ・イェリン(崔藝隣)/2025年/16分/韓国

2024年1月、群馬県立公園「群馬の森」に建てられていた朝鮮人追悼碑が、県により撤去された。追悼碑の建立から20周年を迎える年だった。忘れまいという誓いは花となって咲き、追悼碑建立当時こどもだった世代が今や証人となり、100の声を残した。

『沖縄 戦没者遺骨収容2025―ボランティアの組織的調査―』

監督:宮ゆふき/2025年/25分/日本

沖縄県で行われた、ボランティアによる組織的な遺骨収容。参加者はのべ300人以上、大学生や、沖縄駐留のアメリカ兵ら、国籍や年齢様々な顔ぶれ。ごみが大量に捨てられた洞窟、特攻艇壕、土砂や大きな岩がある壕等を調査。多くのボランティアが参加し、遺骨が見つかった。NPO法人“空援隊”が実施する調査レポート。

『最後の戦犯―残された手記―』

監督:福本日和/2025年/25分/日本

1945年8月10日、日本陸軍・西部軍が、福岡市南部にある油山の山中で米兵捕虜8人を処刑した「油山事件」。上官の命令で処刑を実行した若い見習士官の1人が、左田野修。戦犯として身を追われることになった彼は、捕虜殺害、逃亡、そして逮捕から判決に至るまで詳細に手記を残していた。そこに綴られていたのは捕虜殺害に対する罪悪感、葛藤、そして恐怖だった。残された手記をもとに戦争という運命に翻弄された1人の戦犯の実像に迫る。

コミュニティと言語

認知症が進み、母語での介護を余儀なくされる在日韓国人高齢者に寄り添う『Blessing Lies Here』。かつてマンモス団地と呼ばれた古い団地に暮らす高齢者と新たな住民との交わりを描く『憧れの暮らし、常盤平団地』。母語の喪失に直面する外国籍住民のケアにフォーカスする『はざま』。多様化する在留外国人コミュニティや、共生のありようを最前線でみつめた3本。

『Blessing Lies Here』

監督:倉田清香/2025年/11分/日本

日本最大級のコリアンタウン、東京・新大久保。約半世紀前に来日し、働き詰めで日本語を習得する時間もなかった韓国人のオモニたちが、いつの間にか高齢化し、日本で孤独な老後を迎えている。外国籍の高齢者が、社会と繋がり、安心して老後を生きていくために奔走する韓国人女性の姿を通して、“生きやすい社会”へ変わるための希望を描く。

『憧れの暮らし、常盤平団地』

監督:加藤 温/2025年/32分/日本

千葉県松戸市にある常盤平団地は、全盛期から見れば高齢化が急速に進む地域である。常盤平団地は1950年代の全国的な団地建設時代に誕生したマンモス団地で、多くの人々のを惹きつけた。今、当時から団地に住む人々が次第に姿を消していく時代に入っている。全国の団地で建て替えや取り壊しが行われる中、団地はそこに住む人々にとってどのような場所なのだろうか。常盤平団地を訪れ私が見た景色をドキュメンタリーとした。

『はざま – 母語のための場をさがして-』

監督:朴基浩(パク・キホ)/2025年/39分/日本

年々増加し続け、いまや約341万人の外国籍住民が暮らす日本で、特に移民の子どもたちが直面する「母語をどう維持するか」という課題をテーマにする。手弁当で運営される母語教室運営者へのインタビューや、来日時期の異なる兄弟をもつ家族へのインタビュー、子どもたちにとって重要な「在留資格」の問題も取り上げる。移民の子どもたちの「母語」をいかに保障できるかを探りながら、外国籍住民をめぐる日本社会のこれまでとこれからの在り方を照射する。

終わらぬ日々の記録

辺野古の米軍基地建設に抗議するカヌー隊と、抗議中に起きた事故の裁判を描く『水平へ漕ぎだす 辺野古海上行動と裁判闘争』。岡山県で、福島第一原発事故の罹災者を一定期間受け入れる「保養」に密着した『マイプレイス–保養という選択』。メディアで報じられなくなっても続く日々を生きる人々の、思いや葛藤に向き合った2本。

『水平へ漕ぎだす 辺野古海上行動と裁判闘争』

監督:吉岡千絵/2025年/38分/日本

沖縄県名護市辺野古・大浦湾。日本初のホープススポット希望の海にも認定された生物多様性の海では、埋め立てによる米軍新基地建設のためずさんな工事が日々行われている。海上にはカヌーで抗議に出る人々、80歳を過ぎる千葉和夫さんもその一人。千葉さんは抗議中に海上保安庁の高速ゴムボートに衝突され大怪我を負い裁判を起こした。陸上からは見えない海上という密室で何が起きているのか。そしてある海保の選んだ行動とは……。

『マイプレイス ―保養という選択』

監督:渡辺嶺也/2025年/59分/日本

2011年の福島第一原発事故によって、東日本の広範囲に飛散した放射性物質。今でも日本は原子力緊急事態宣言下にあり、人体への放射線被ばくの許容値は20倍に引き上げられたままである。本作は事故後に岡山へ母子避難した一人の女性が立ち上げた、汚染地で暮らす人々を一定期間受け入れ、心身のデトックスを図る「保養」に密着。さまざまな悩みを抱える30名の親子が、人と人とのつながりの中で新しい子育ての可能性を探る姿を記録した。

あなたのそばに

リアルな赤ちゃん人形「リボーンドール」を携え愛しむ3名の女性が、率直な心情を明かす『リボーンドールと生きる』。29年勤めた局を追い出されたラジオDJ ジェイムス・ヘイブンスが、自前でFMラジオ局を作るまでの壁を描いた『Never Give Up それでもラジオ!!』。積み重ねられたインタビューが、必要とすること、されることの意味を問う。

『リボーンドールと生きる』

監督:二階堂萌花/2024年/10分/日本

生きているように見える赤ちゃん人形、リボーンドール。抱けば、重さも肌の質感も、本物の赤ちゃんそのもの。その生々しさに怖いと感じる人もいるが、月に30体以上も売れている。本作に登場するのは、病や人生の選択で子を持てなかった人、独身にこだわってきた人、ドールに自分を映す人──彼女たちはなぜドールを愛おしむのか。愛と孤独が交差する心情を、証言で浮かび上がらせるインタビュー・ドキュメンタリー。

『Never Give Up それでもラジオ!!』

監督:松永安浩/2025年/58分/日本

29年間にわたって番組を続けたタレントがラジオ局から追い出された。理由は局の若返り。その悔しさから新たにFM局を作ると発表。彼の名はジェイムス・ヘイブンス。アメリカ国籍の51歳(2022年当時)。国籍の壁、経営計画、公共性の確保…放送免許の取得は想像以上に困難だった。それでもラジオにこだわる理由がある。名古屋で起きた人気ラジオDJ降板騒動からの3年間を追った。

人生の夕暮れに

親族の老いや認知症など、にわかに受け入れ難い現実に、映像作家はどう向き合うのか。入院中の夫と離れ、一人で暮らす祖母の暮らしを静かにみつめた『春一番』。親しみを崩さず、祖母への愛が画面から溢れる『ばあば』。認知の進行に戸惑いながらも、1年にわたり母の姿を美しくカメラに収めた『夕日に舞う』。三者三様の記録。

『春一番』

監督:赤川 純/2024年/18分/日本

かつて家族と暮らした家に、今は一人で住む祖母。 彼女は病院にいる夫との面会を待ち続けます。しかし面会の日、コロナウイルス対策のために張られたビニールカーテンが、二人を隔てます。限られた時間は淡々と流れ、季節は巡る。やがて再び風が吹き、新たな春の到来を告げます。

『ばあば』

監督:伊藤佑里香/2025年/28分/日本

幼い頃、厳格な祖母は私にとって恐れる存在だった。時計が読めないこと、日誌にジュースをこぼすこと、その一つひとつを厳しく叱られた。そして祖母が作るおはぎは、どのお店のものよりも美味しい。しかし、久々の帰省で再会した祖母にかつての面影はなかった。5分前のことが思い出せない。昔の自分のあだ名を繰り返し言う。そんな【記憶】ができない祖母を、馬鹿で無鉄砲な孫が【記録】した。1年間の記○。それは確かに愛。

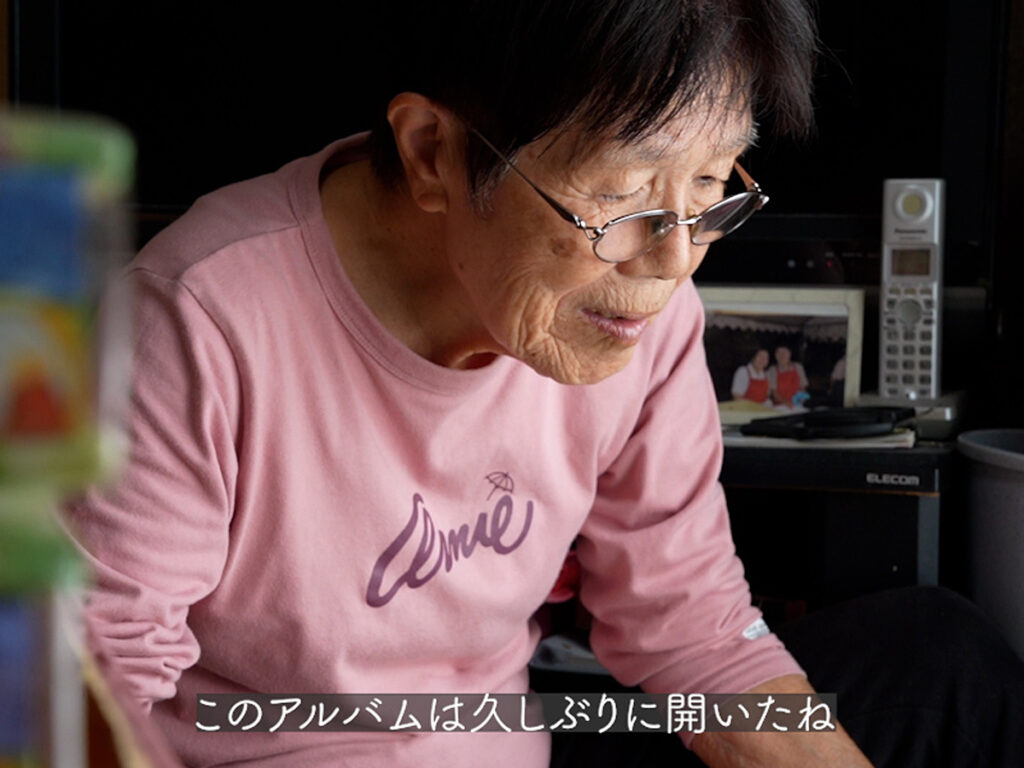

『夕日に舞う』

監督:仲村淳/2025年/30分/日本

だんだんと足が遠のいてしまった実家。いつの間にか少なくなった、母との会話。

気づかないうちに、母はすこしづつ変わっていた。

とまどいながらもカメラをまわし続けた、1年半の記録。

生きる実感

ALS(筋萎縮性側索硬化症)を患い在宅で暮らすさゆりと、重度訪問支援者として彼女の暮らしに寄り添うまき。彼女たちの日々の楽しみや社会とのかかわりを描いた『because time is life』。難攻不落の“悪魔のレース”に挑み続けるプロトレイルランナーの挑戦を追った『メインクエスト2』。それぞれに灯る命の輝きを、カメラが捉える。

『because time is life』

監督:天野澄子/2025年/32分/日本

ALS(筋萎縮性側索硬化症)を患い、四肢も動かず声も出ず人工呼吸器をつけて在宅で暮らすさゆりと、重度訪問介護の支援コーディネーターとして暮らしに寄り添うまき。家族介護に限界を感じたさゆりがまきと出会い、生きるためにしてきたことの数々は社会を少しずつ変えていく。「生きること」と「個と社会のかかわり」を問い悩みながらも日々のなかにささやかな楽しみや喜びを見つけて笑い合う女性たちのしなやかさを描く。

『メインクエスト2 ~穢れなき負け犬の遠吠え~』

監督:上原源太/2025年/45分/日本

完走率は1%未満。約束されているのは失敗のみ。“悪魔のレース”とも名高い難攻不落の「バークレー・マラソンズ」。キング牧師暗殺犯の脱獄劇に始まるこのレースに、100マイル・レースを100本完走することを生涯の目標に掲げる日本屈指のプロトレイルランナー・トモが挑む。2024年、失敗すら覚悟の5度目の挑戦を追う。

感覚とメディア

身体のタブーを3人の女性がそれぞれの母国語で語る『絨毯の下から』。理想の青を求め藍染を極める男たちを捉える『色をこえて青を見る』。フィルムアーカイブでの修復作業を圧倒的映像美でみせる『あと数世紀』。AIが「外れ値」として排除する、ある少数者の存在に耳を傾ける『AI が消し去る声』。信念や美学に彩られた4つの短編。

『絨毯の下から』

監督:小野遥香、マリア・ヴェラスコ/2025年/7分/フランス

身体のタブーを語る3人の女性の声。異なる文化で育った彼女たちの個人的な語りを通して、タブーにおける普遍性を探る。原題の『De sous le tapis(絨毯の下から)』は、「都合の悪いことを隠す」という意味のフランス語の慣用句に由来。

『色をこえて青を見る』

監督:シビラ・パトリチア/2024年/16分/日本

徳島県に暮らす藍師・染師の渡邉は、忘れることのできない深い藍色の記憶に突き動かされ、日本で最も完璧な藍色を生み出すため人生を捧げてきた。理想の青を実現するために必要な要素を何年も探求し続けていた彼は、ある日、色覚異常を持つ若き職人・加藤と運命的に出会う。二人は共に、色彩という概念を超えた、新たな「青」の見方を見つけようと歩み始める。

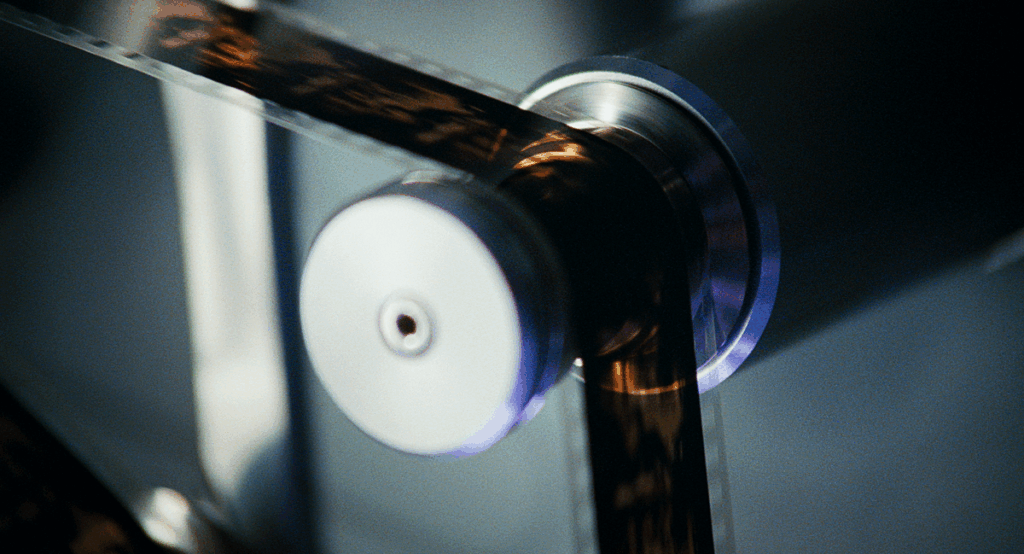

『あと数世紀』

監督=ラファエル・マルタン=デュマゼール/2024年/19分/フランス

1920年代の映画修復の舞台裏を35mmカラープリントから掘り下げた短編ドキュメンタリー。CNCやシネマテーク・フランセーズの空調完備の保管庫といった、フランス映画界を象徴するロケ地を舞台に、ジョアンヴィル=ル=ポン研究所における保存作業から機械的修復、デジタル修復に至るまで、緻密なプロセスの各段階を追っていく。そこに携わる職人技を浮き彫りにし、フィルムでは保存されない作品の未来について問いかける。

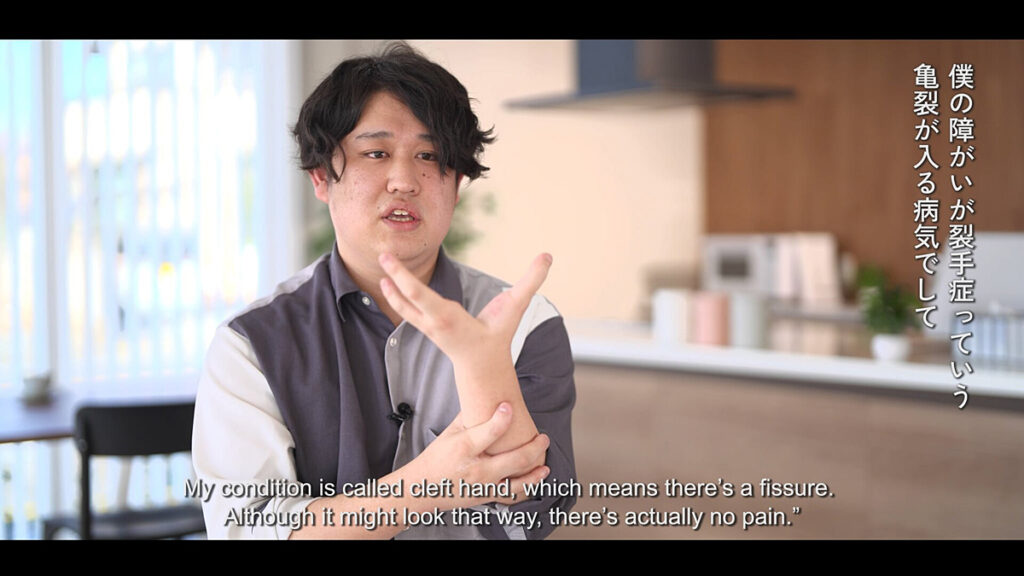

『AIが消し去る声』

監督:窪田 望/2025年/26分/日本

AIは効率化の名の下に、多様な声や存在を「外れ値」として排除してしまう。本作はその見落とされた声に耳を澄ませ、消されゆく痕跡を掬い上げるドキュメンタリーである。ノイズとされた音や、誤りとされた形象の中に、誰かの暮らしが宿っている。正常と異常を分ける境界線に潜む暴力性を問い直し、観客に「見落とし」と向き合う体験をもたらす。

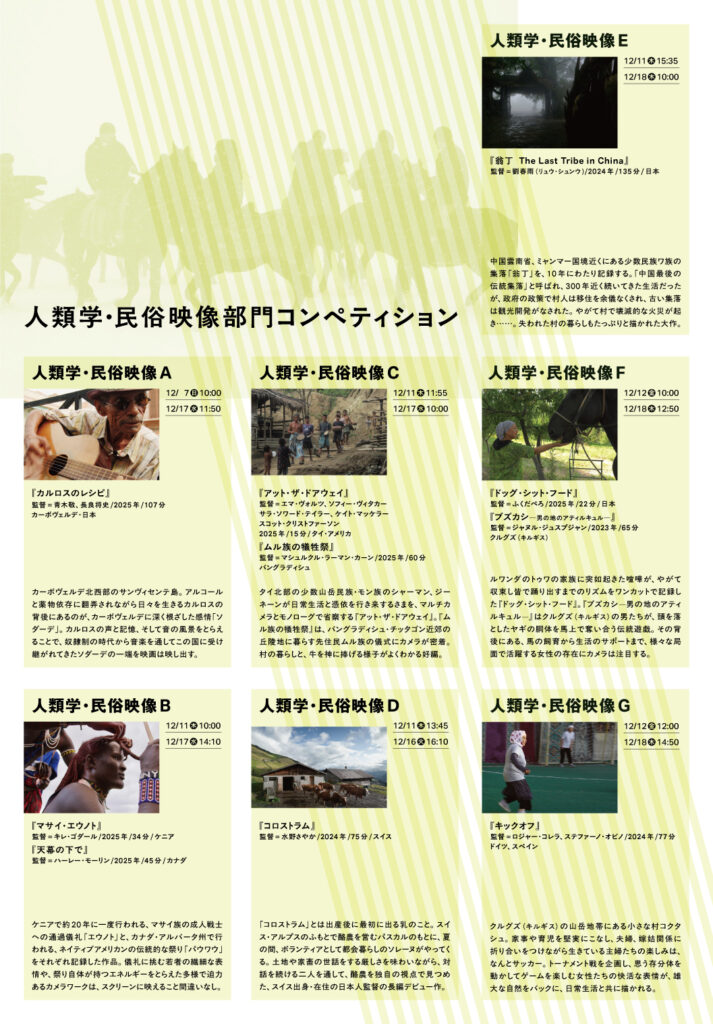

人類学・民俗映像部門コンペティション

人類学・民俗映像A

『カルロスのレシピ』

監督:青木 敬、長良将史/2025年/107分/カーボヴェルデ・日本

カーボヴェルデ北西部のサンヴィセンテ島。アルコールと薬物依存に翻弄されながら日々を生きるカルロスの背後にあるのが、カーボヴェルデに深く根ざした感情「ソダーデ」。カルロスの声と記憶、そして音の風景をとらえることで、奴隷制の時代から音楽を通してこの国に受け継がれてきたソダーデの一端を映画は映し出す。

人類学・民俗映像B

『マサイ・エウノト』

監督:キレ・ゴダール/2025年/34分/ケニア

ケニアに住む先住民・マサイ族の男たちにとって、最も重要な成人戦士への通過儀礼である「エノウト」。2022年、約20年ぶりに行われた「エノウト」を、圧巻のカメラワークで記録する。部族の伝統が消えゆくなか、アフリカでも最も重要な通過儀礼と言われている「エノウト」を、過去の写真と、新たに撮影した長老や青年戦士たちの豊かな表情を重ね、マサイ族の男性が、ひとりの兵士として昇進していく過程を、歴史を意識させながら見せてゆく。

『天幕の下で』

監督:ハーレー・モーリン/2025年/45分/カナダ

自身もカナダ先住民エノック・クリー族の出自を持つ監督による、ネイティブアメリカンの伝統的な祭り「パウワウ」を催す人々のひと夏を記録したドキュメンタリー。楽屋からダンス・コンテスト、家族向けのキャンプ場まで、パウワウの生きた文化を現代に伝えようとする人々の舞台裏を、ユーモアや心温まる人間描写、そして映像美で捉えていく。先住民のアイデンティティと回復力を称える本作は、伝統へのラブレターであると同時に、その進化の証でもある。

人類学・民俗映像C

『アット・ザ・ドアウェイ』

監督:エマ・ヴォルツ、ソフィー・ヴィタカー、サラ・ソワード・テイラー、ケイト・マッケラー、スコット・クリストファーソン/2025年/15分/タイ・アメリカ

タイ北部で先祖、精霊、生者の精神的支柱であり、仲介者でもあるシャーマン「ジーネーン」として働くモン族の女性たち。彼女たちは祖母、母と霊媒者、という相反する役割を絶えず行き来している。ナレーションにモン族系アメリカ人作家、カオ・カリア・ヤンを起用し、文学、シネマ・ヴェリテ、マルチ画面、トランスダイジェティックな音楽、皮膚電気反応の描写などを駆使して、彼女たちの多様な側面を探求した実験的な民族誌映画。

『ムル族の犠牲祭』

監督:マシュルクル・ラーマン・カーン/2025年/60分/バングラディシュ

バングラデシュ、チッタゴンの丘陵地帯に住む先住民ムル族。伝統楽器の竹笛「プラン」を作る職人マンレは、大きな試練に直面していた。彼の幼い子供が病気にかかっており、ムル族の伝統では、神々だけが、「チアソドポイ」という儀式を通して、健康を回復させることができるとされている。やがて村では彼のために牛を捧げる犠牲祭が始まり、マンレの友人である監督は、その一部始終を記録することとなる。

人類学・民俗映像D

『コロストラム』

監督:水野さやか/2024年/75分/スイス

「コロストラム」とは出産後に最初に出る乳のこと。スイス・アルプスのふもとで酪農を営むパスカルのもとに、夏の間、ボランティアとして都会暮らしのソレーヌがやってくる。土地や家畜の世話をする厳しさを味わいながら、対話を続ける二人を通して、酪農を独自の視点で見つめた、スイス出身・在住の日本人監督の長編デビュー作。

人類学・民俗映像E

『翁丁 The Last Tribe in China』

監督:劉春雨(リュウ・シュンウ)/2024年/135分/日本

中国雲南省、ミャンマー国境近くにある少数民族ワ族の集落「翁丁」を、10年にわたり記録する。「中国最後の伝統集落」と呼ばれ、300年近く続いてきた生活だったが、政府の政策で村人は移住を余儀なくされ、古い集落は観光開発がなされた。やがて村で壊滅的な火災が起き……。失われた村の暮らしもたっぷりと描かれた大作。

人類学・民俗映像F

『ドッグ・シット・フード』

監督:ふくだぺろ/2025年/22分/日本

ワンショットに響く無数の声―カメラをはさんで、トゥワ・ピグミーの人たちと人類学者が即興的に自分たちの存在を紡ぎ合わせるとき、怒りに満ちた暴力は突如、音楽へと変貌し、幸せがやってくる。

『ブズカシ―男の地のアティルキュル―』

監督:ジャヌル・ジュスプジャン/2023年/65分/クルグズ(キルギス)

クルグズの広大な平原。男たちは何世紀にもわたって「ブズカシ」という伝統遊戯を繰り広げてきた。馬に乗ったままライバル・チームから死んだヤギのトロフィーを奪い取る、男社会を象徴するような競技に参画したのは、進取の気性に富んだ女性、アティルキュル。地元の男たちで自分のチームを結成する夢を持った彼女は、馬の売買に挑み、時には選手たちのアドバイザーとして、指導や食事、資金提供を行う。快活な彼女の生きざまを通して、社会の変化を問う。

人類学・民俗映像G

『キックオフ』

監督:ロジャー・コレラ、ステファーノ・オビノ/2024年/77分/ドイツ、スペイン

クルグズ(キルギス)の山岳地帯にある小さな村コクタシュ。家事や育児を堅実にこなし、夫婦、嫁姑関係に折り合いをつけながら生きている主婦たちの楽しみは、なんとサッカー。トーナメント戦を企画し、思う存分体を動かしてゲームを楽しむ女性たちの快活な表情が、雄大な自然をバックに、日常生活と共に描かれる。

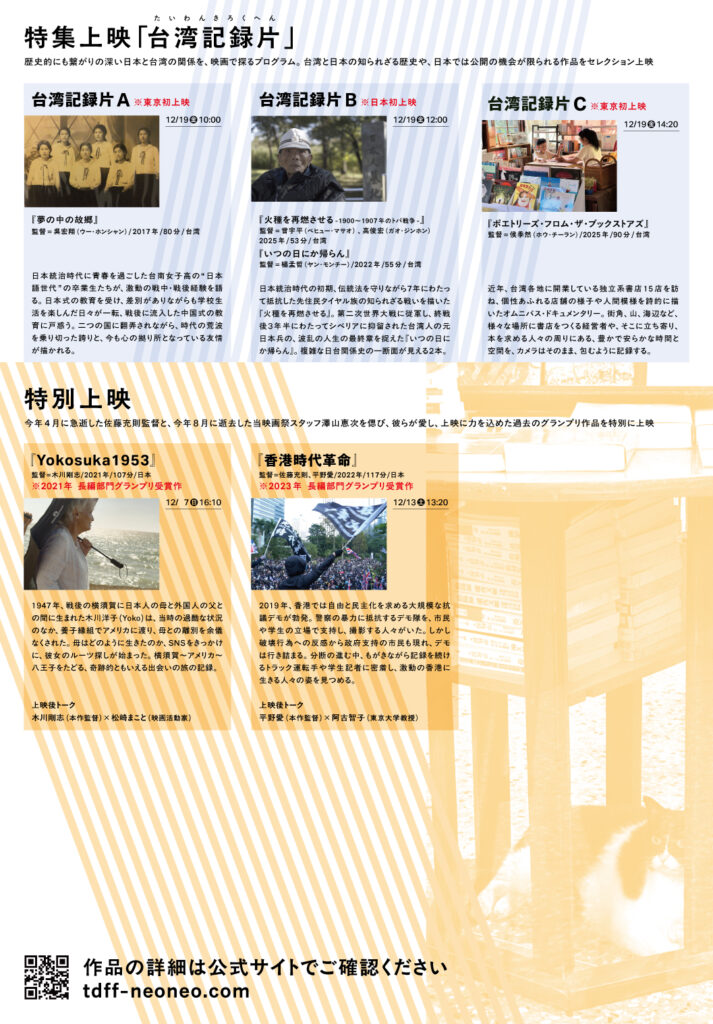

特集上映「台湾記録片(たいわんきろくへん)」

歴史的にも繋がりの深い日本と台湾の関係を、映画で探るプログラム。台湾と日本の知られざる歴史や、日本では公開の機会が限られる作品をセレクション上映。

台湾記録片A ※東京初上映

『夢の中の故郷』

監督:吳宏翔(ウー・ホンシャン)/2017年/80分/台湾

日本統治時代に青春を過ごした台南女子高の“日本語世代”の卒業生たちが、激動の戦中・戦後経験を語る。日本式の教育を受け、差別がありながらも学校生活を楽しんだ日々が一転、戦後に流入した中国式の教育に戸惑う。二つの国に翻弄されながら、時代の荒波を乗り切った誇りと、今も心の拠り所となっている友情が描かれる。

台湾記録片B ※日本初上映

『火種を再燃させる-1900~1907 年のトパ戦争-』

監督:曾宇平(べヒュー・マサオ)、高俊宏(ガオ・ジンホン)/2025年/53分/台湾

台湾の統治を始めた大日本帝国は、先住民族に対する侵略を開始した。1900〜1907年に起きた「トパ戦争」で、タイヤル族は伝統法である「ガガ(Gaga)」を守りながら抵抗の精神を示し、祖先の故郷であるトパ共同体を防衛した。タイヤル族にルーツを持つ監督が各地を訪ねて歴史事実と証言を積み重ねることで、この忘れられた抵抗が像を結んでいく。

『いつの日にか帰らん』

監督:楊孟哲(ヤン・モンチー)/2022年/55分/台湾

台湾・新竹の農村で育った賴興煬(ライ・シンヤン)氏は、1945年に日本軍に志願して第二次世界大戦に従軍した。北朝鮮の元山で敗戦を迎えると、ソ連軍の捕虜となり、シベリアの収容所で3年半にわたる過酷な労働を強いられた。解放後に送還されたのは日本の舞鶴港。苦労の末に故郷の台湾へ戻ったものの、二二八事件に遭遇する……。日本政府から謝罪も補償も一切受けられなかったある台湾出身の元日本兵のオーラル・ヒストリー、そしてシベリアへの再訪を描く。

台湾記録片C ※東京初上映

『ポエトリーズ・フロム・ザ・ブックストアズ』

監督:侯季然(ホウ・チーラン)/2025年/90分/台湾

近年、台湾各地に開業している独立系書店15店を訪ね、個性あふれる店舗の様子や人間模様を詩的に描いたオムニバス・ドキュメンタリー。街角、山、海辺など、さまざまな場所に書店をつくる経営者や、そこに立ち寄り、本を求める人々の周りにある、豊かで安らかな時間と空間を、カメラはそのまま、包むように記録する。

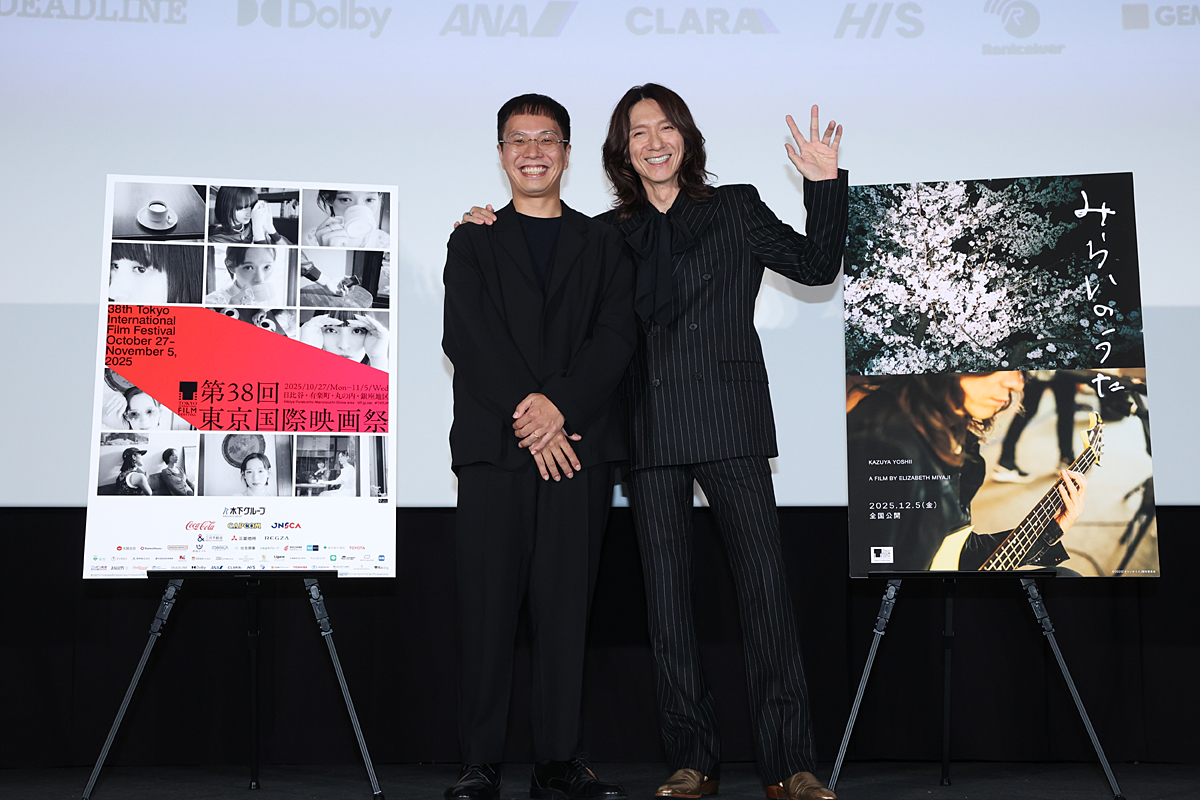

特別上映

今年4月に急逝した佐藤充則監督と、今年8月に逝去した当映画祭スタッフ澤山恵次を偲び、彼らが愛し、上映に力を込めた過去のグランプリ作品を特別に上映。

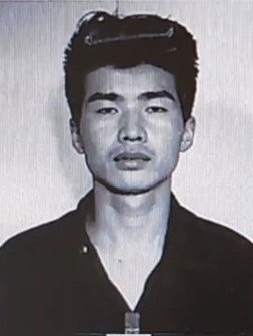

『Yokosuka1953』

監督:木川剛志/2021年/107分/日本

※ 2021年 長編部門グランプリ受賞作

1947年、戦後の横須賀に日本人の母と外国人の父との間に生まれた木川洋子(Yoko)は、当時の過酷な状況のなか、養子縁組でアメリカに渡り、母との離別を余儀なくされた。母はどのように生きたのか、SNSをきっかけに、彼女のルーツ探しが始まった。横須賀~アメリカ~八王子をたどる、奇跡的ともいえる出会いの旅の記録。

上映後トーク:木川剛志(本作監督)×松崎まこと(映画活動家)

『香港時代革命』

監督:佐藤充則、平野 愛/2022年/117分/日本

※ 2023年 長編部門グランプリ受賞作

2019 年、香港では自由と民主化を求める大規模な抗議デモが勃発。警察の暴力に抵抗するデモ隊を、市民や学生の立場で支持し、撮影する人々がいた。しかし破壊行為への反感から政府支持の市民も現れ、デモは行き詰まる。分断の進む中、もがきながら記録を続けるトラック運転手や学生記者に密着し、激動の香港に生きる人々の姿を見つめる。

上映後トーク:平野 愛(本作監督)×阿古智子(東京大学教授)

東京ドキュメンタリー映画祭2025

12月6日(土)〜12月19日(金) 新宿K’s cinemaにて開催

<会場> 新宿ケイズシネマ

【料金】

一般 1600円 大・高1400円 シニア1200円

※ ご鑑賞の3日前0:00より上映時間の30分前まで劇場サイトよりチケットがご購入いただけます。

【特別鑑賞券発売中!】

3回券 3,600円

※ 劇場窓口および映画祭事務局で販売

(映画祭期間中も販売しますが、売り切れ次第販売を終了します)

※ Web予約では使用できません 窓口にて指定席券とお引き換えください

●各回定員入れ替え制、全席指定

●上映開始後のご入場は、お断りさせて頂く場合がございます。

●満席の場合は入場をお断りさせて頂く場合がございます。

●作品により画像、音声が必ずしも良好でない場合がございます。あらかじめご了承下さい。

公式サイト(外部サイト)

https://tdff-neoneo.com/(外部サイト)

公式X:https://x.com/tdff_neoneo/(外部サイト)

公式Facebook:https://www.facebook.com/tdff.neoneo(外部サイト)

(オフィシャル素材提供)