2024年12月6日(土)〜12月19日(金)まで、新宿K’s cinemaにて開催される東京ドキュメンタリー映画祭で、身体のタブーを3人の女性がそれぞれの母国語で語る短編映画『絨毯の下から』が上映される。

身体のタブーを語る3人の女性の声。異なる文化で育った彼女たちの個人的な語りを通して、タブーにおける普遍性を探る。原題の『De sous le tapis(絨毯の下から)』は、「都合の悪いことを隠す」という意味のフランス語の慣用句に由来。

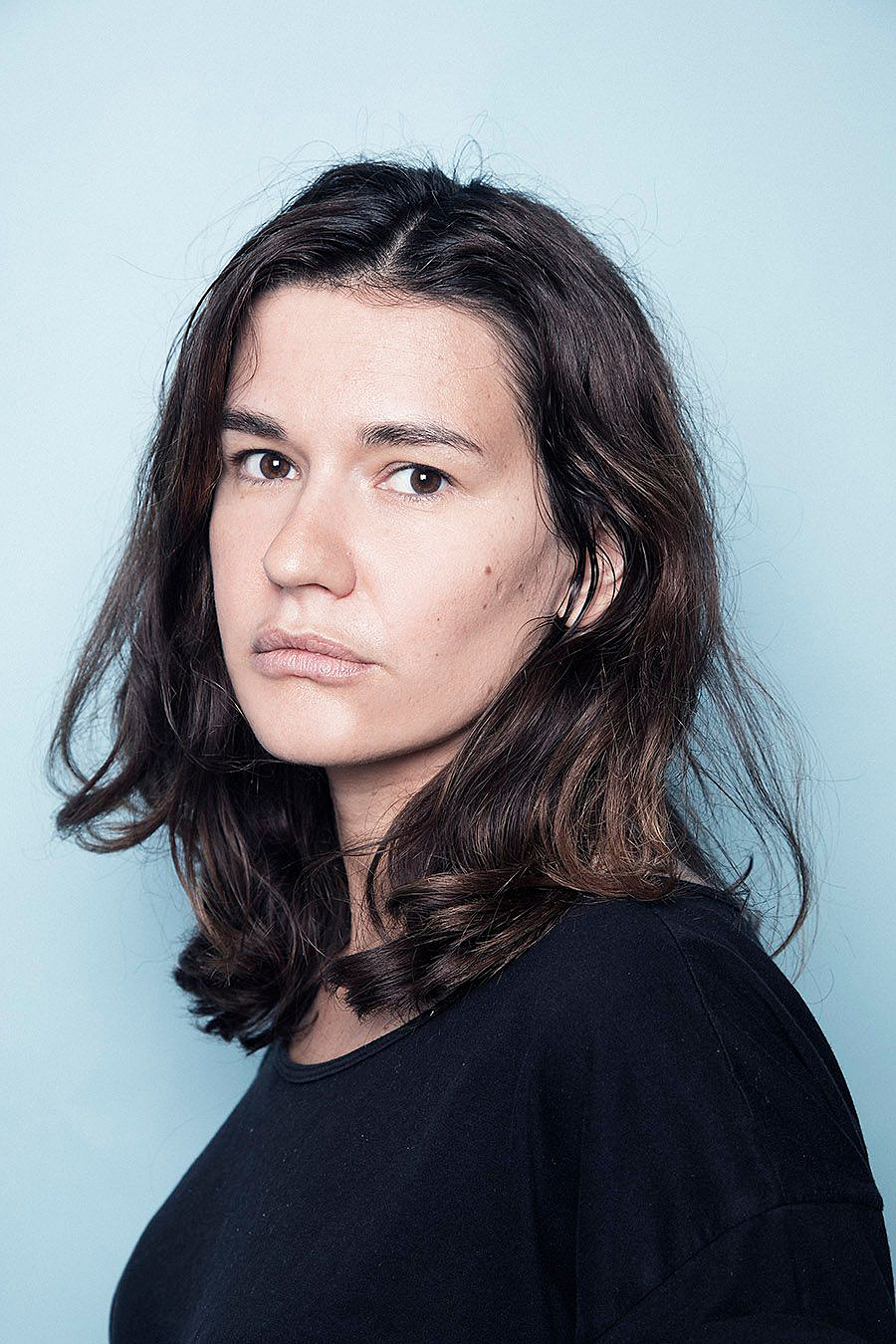

この度、上映を前に、監督の小野遥香とマリア・ヴェラスコのインタビューが届いた。

映画を学ぶため渡仏されたそうですが、フランスを選んだ理由をお教えください。

小野:一番大きな理由は、日本で映画を学ぶこともできたのですが、日本とは違う環境で学びたかったからです。それは文化的な面だけではなくて、労働環境だったり映画を作ることに対する考え方が違うところに行ってみたかった。大学院に来る前は東京で3年ほどCMの制作部として働いていて、日本の映像製作の労働環境の厳しさを目の当たりにしました。改めて映画を学ぶのであれば、そういったシステムがきちんとしているところで学びたいなと。在職中にフランスは労働システムが整っているという話を聞いたこと、そして大学の学部生時代に1年間フランスに留学していた経験もあり、フランスを選びました。(余談ですが、その際にフランスを選んだのはフランコフォン(フランス語話者)の監督グザヴィエ・ドランに感銘を受けて映画を撮り始めたからです。学部生の頃から10年ほどずっとフィクションを撮っていて、今回初めてドキュメンタリーを撮りました。)

共同監督のマリア・ヴェラスコさんはポーランドとメキシコにルーツを持つそうですが、彼女と共作することになった経緯をお教えください

小野:今回のこの作品のそもそもの発端は学校の課題でした。一人で製作をするのではなくて、同級生の中からペアまたはトリオでという規定があり、私はマリアがどんな映画を撮るのか、一緒に作ったらどんなものになるのか興味があったので、声をかけて一緒にやろうということになりました。彼女も私と同じように、ここのフランスの学校に留学に来ていて、たまたま同級生として出会ったという経緯があります。

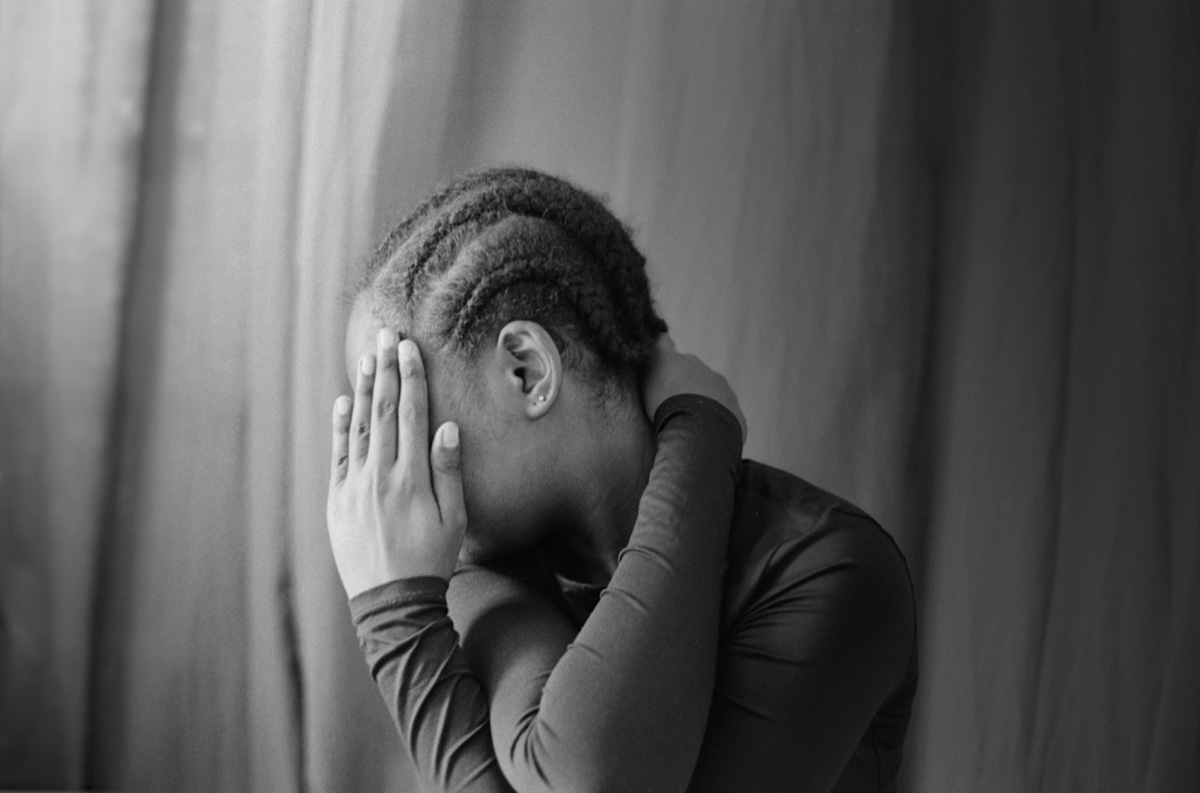

本作では3人の女性が描かれています。映像はイメージ映像で、モデルの方が出演していますが、本作はドキュメンタリーなので、声の出演をしている3人の実話ということでしょうか? 3人のうちの二人は監督ですが、もう一人の方(西アフリカと中央アフリカ サヘル地帯全域に居住する主要民族の一つのプル族の女性。フラニ族、フルベ族、フラ族、フルフルデ族などとも呼ばれる)が、参加することになった経緯をお教えください。女子割礼のエピソードは特に映像では見せられなったかと思いますが、イメージ映像を制作することにした理由もお教えください。

小野:これらのエピソードは、声の出演者が経験した実話になります。そして、監督の二人以外が参加することになった理由は、この作品のテーマである「身体のタブー」の提示をより強固なものにするため、つまり特定のある地域だけの物語ではなく、各地にそれぞれの語られていない物語があるというのを示す上で、3人というのがバランスが良いのではないかと考えたからです。

まずこの作品の実際的な背景を少しご説明したいのですが、実は必ずしもドキュメンタリーを撮るという課題ではなくて、「24枚撮りのモノクロの写真のフィルムを用いて撮影した写真を学校のラボで現像し、その写真と音を用いて作品を作る」というものでした。尺もジャンルも全く規定がなかったです。そして私たちは何をやりたいか、どんなことを語りたいかというのを話し始めた時に、マリアのほうから「タブーについて語る」というテーマが出てきたことと、私が「身体についての映画」に興味があったので、この「身体のタブーを語る」が作品の軸になりました。その時点でお互いが今まで人に話してこなかった経験を語るという方向でエピソードを準備し始めました。自然とドキュメンタリーという流れに決まりました。ただ、その中でアジアでの私の経験とメキシコとポーランドでの経験があるマリアの話だけでは何かそこにある不普遍性みたいなものを探る上で弱いと感じました。もう1人、できたら違う地域の話が加わることによって、今私たちがこの語りを通し見出そうとしているメッセージが、 より強くなるのではないかと思いました。そこで、もう1人このアイデアに共感して何か話をしてくれる・語りたいことがある人を探しました。これは本当にたまたまなのですが、参加してくれたプル族の女性はマリアのルームメートです。マリアが相談をした時に彼女のエピソードを語ることを承諾してくれて、参加してもらうことになりました。

そしてイメージ写真を使用した理由ですが、課題の性質上、写真を撮る選択肢しかなかったのですが、どんな写真・構成で見せるかと考えた時に、さまざまな可能性がよぎりました。例えば本人のポートレートのような形や、それぞれ出来事を彷彿とさせるような場所を示したりだとか。でも、もっと抽象的なイメージ、記憶のイメージみたいなものを呼び起こすというほうがより効果的なのではと考えました。語りも今ここで起こっていることではなく、それぞれの記憶を語っていて、社会・文化的な背景がありつつも、私たちそれぞれがどのように感じていたかというのが焦点になっていると思います。そのため、感情を想像させるようなイメージ写真を撮る方向で決めました。イメージ写真という方向ならば、それは映画を作る私たち自身というよりも、第三者にモデルをしてもらったほうが、むしろ効果的なのではと考え、監督2人は写っていません。

内緒話のように囁くナレーションと終わり方からも、「言葉は閉じ込められた」という本作の3人の状況・辛さが伝わってきますが、囁くようなナレーションにした理由はありますか?

小野:囁き声にした理由というのは、やはりこれらのエピソードは大きな声で語れないという話し手としての感覚があります。それは単にタブーだからという理由だけではなく、実際にいざ録音のために話す時に、まだ私自身の中に躊躇いがあって、普通の声では話しにくいと感じました。

さらに、写真がフェードしていたり、タイトルがぼやけているのとも関係するのですが、暗い部屋や洞窟のようなところに女性たちの声が閉じ込められていて、ラジオの波長がたまたま合ったように、3人の声が聞こえては消えてを繰り返していく、ろうそくの火がゆらゆらと強くなったり弱くなったりするようなイメージにしたいという意図もありました。

また、最後はマリアのエピソードで彼女の声がささき声から普通の声に変わったときに、シッと制止されて物語が終わります。これはテストで録音をしたときにたまたまこうなった音を聞いて、語りたいという思いと抑圧の対比を見せるのに効果的だと思い採用しました。

台本はどのように作っていったんですか?

小野:台本は話者がそれぞれ書きました。最初にマリアのエピソードがあって、小野はテーマの方向性に合いそうなエピソードをいくつかあげて、3人目の女性の参加とエピソードが決まってから最終的にこの話に決めました。できるだけ個人的な経験で印象強いものだけど、でもそこに3つ並べたときに、なんとなく日本の社会・日本の文化みたいなものが反映されているものがいいなと思っての選択です。

執筆は本当に個人がそれぞれ執筆しているのですが、長さだったり視点みたいなものをある程度揃える必要があったので、そういった点をある程度修正しあって、録音に臨みました。

エンドクレジットによると、背景の声にロシア語、インドネシア語、日本語、英語、タタール語、テルグ語、スペイン語、中国語を使っていて、エンドクレジットにそれぞれの言語やそれぞれの言語での名前の表記もしているところに、この映画は、3人だけの物語ではなく、全世界のそれぞれの女性にそれぞれの物語があるということを暗に示していると思いましたが、背景の声のキャスティングやクレジット方法にはどのような想いを込めましたか?

小野:まず背景の声のキャスティングに関しては、私の知り合いを中心に声をかけたり、留学生のグループに声をかけました。高校から就職先までいろんなバックグラウンドの方と知り合う機会があったのと、今所属している学校にも各学年数人は留学生がいて、そのような繋がりを生かしました。

ご指摘頂いたように、今回の映画は3人の声にフォーカスがあっただけで、世界の各地の女性にそれぞれの語られていない物語があると思っています。その意味で、聞き取れない程度にでもいろんな言語の声が聞こえてくる、その声も段々と大きくなっていくという演出を加えました。(ちなみに背景の声は“Why do they ask us to?”を各言語に翻訳してもらったものです。訳が難しいですが、私が担当した日本語では「どうして私たちだけ?」としています。)

クレジット方法に関しては私のこだわりでこのようにしました。フランスに来て、皆さん私の名前をすごく丁寧に発音をしようと頑張ってくださるのですが、それでも私の「Haruka」という名前は、Hの音がなくRは喉から出す音になるフランス語において、全く違う音になってしまう……。アルファベットで表記されることで名前に対する感覚が変わってしまうなと感じていました。なので、観客が読めなかったとしても、文化に根差す経験を語るこの映画においては、その言語に固有の文字があるのであれば、それを使用したいなと思いました。

タイトルの”De sous le tapis”の読みはカタカナではどう書くのですか?”Under the Carpet”という意味だそうですが、どういう意味を込めて名付けたんですか?

小野:音は「ドゥ・スゥ・ル・タピ」が近いかなと思います。今思うとこのタイトルだけフランス語なのも不思議ですね。フランス語で”mettre sous le tapis”(=カーペットの下に置く=都合の悪いものを隠す)という慣用句があり、これを元につけました。「絨毯の下から」という意味で、隠され無視されていた言葉が聞こえてくる、そんな意味をこめています。

東京ドキュメンタリー映画祭で上映されることが決まって、どう思いましたか?

小野:まず、非常に個人的な感想としては、東京という場所で上映されることに一種の怖さを感じます。というのも、私がこのテーマに決めてタブーを語るというのに賛同できた理由の1つは学校内で上映し講評されるとはいえ、日本語が分かる人や日本に住んでいたことのある人は一人もいなくて、良くも悪くも、ある程度は「外国の話」として受け止めてもらえるという感覚がありました。このタブーを共有する人はいないから、異文化にはそういう考え方があるんだと受け止めてもらえると思いました。多分、日本で同じ課題に日本人の同級生と取り組んでいたら、この話を共有することに抵抗を覚えていたと思います。そんな作品が東京という私が大学時代と会社員時代を過ごした場所で上映されると思うと、観客がどう受け止めるのかとても怖いです。

でも、同時に怖いという気持ちがあるからこそ多くの方に観ていただきたいし、上映の機会を頂けたことを嬉しく思います。この作品は文化に根差した問題を語りつつも、あくまで個人の経験としての話に留めていて、それぞれの文化的背景や社会的な背景などを掘り下げてはいません。だからこそ、そういったタブーの存在や、あえてもっと大きくくくれば「話せないこと」の存在は普遍的であると伝えられるのではないかと信じています。きっと誰しもが抱えている話せない経験に寄り添えればと願っています。

最後に、ヴェラスコさんから、本作の見どころをお教えください。

ヴェラスコ:とても個人的な物語の中に普遍性を見出せるところだと思います。まったく異なる場所で生きてきた人々の経験の中に、自分と似た感情を見つけられる。そして同時に、観客が登場人物たちの感情に寄り添い、彼女たちの世界の中に没入できるような表現の形をとっているところも魅力です。また、この映画は、それぞれの語り手が抱えてきた「語れなかったこと」の軌跡の先に生まれた作品でもあります。タブーに閉ざされたところから、個人的な世界を飛び出そうとするこの映画を通してようやく言葉にできるようになった、その過程そのものがこの作品に込められています。

『絨毯の下から』

監督:小野遥香、マリア・ヴェラスコ/2025年/7分/フランス

身体のタブーを語る3人の女性の声。異なる文化で育った彼女たちの個人的な語りを通して、タブーにおける普遍性を探る。原題の『De sous le tapis(絨毯の下から)』は、「都合の悪いことを隠す」という意味のフランス語の慣用句に由来。

東京ドキュメンタリー映画祭2025

12月6日(土)〜12月19日(金) 新宿K’s cinemaにて開催

<会場> 新宿ケイズシネマ

【料金】

一般 1600円 大・高1400円 シニア1200円

※ ご鑑賞の3日前0:00より上映時間の30分前まで劇場サイトよりチケットがご購入いただけます。

【特別鑑賞券発売中!】

3回券 3,600円

※ 劇場窓口および映画祭事務局で販売

(映画祭期間中も販売しますが、売り切れ次第販売を終了します)

※ Web予約では使用できません 窓口にて指定席券とお引き換えください

●各回定員入れ替え制、全席指定

●上映開始後のご入場は、お断りさせて頂く場合がございます。

●満席の場合は入場をお断りさせて頂く場合がございます。

●作品により画像、音声が必ずしも良好でない場合がございます。あらかじめご了承下さい。

公式サイト(外部サイト)

https://tdff-neoneo.com/(外部サイト)

公式X:https://x.com/tdff_neoneo/(外部サイト)

公式Facebook:https://www.facebook.com/tdff.neoneo(外部サイト)

(オフィシャル素材提供)