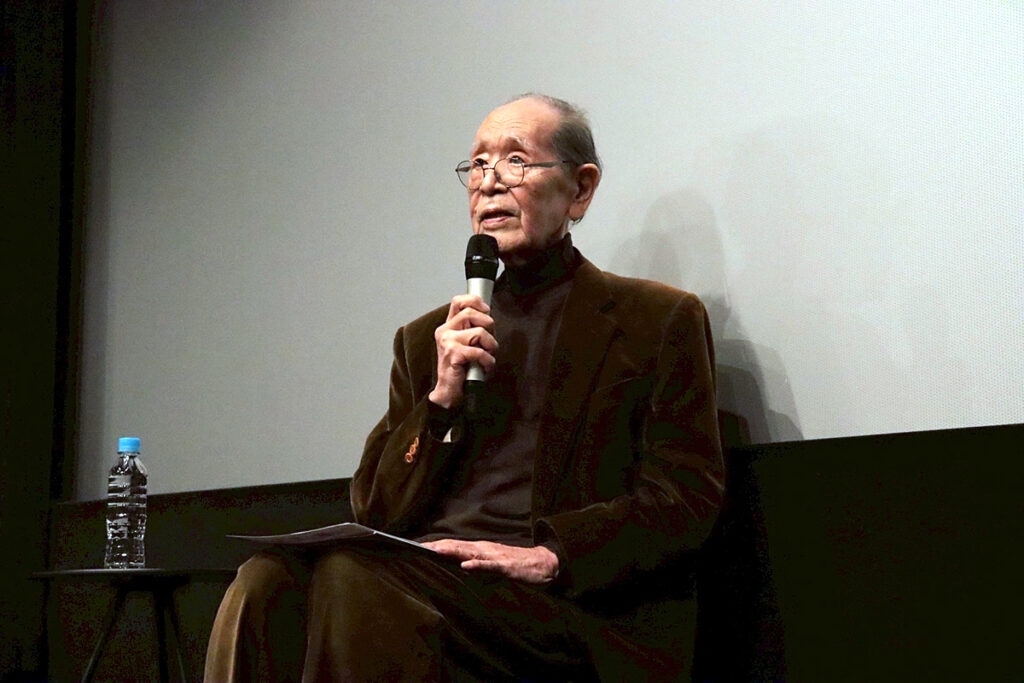

登壇者:蓮實重彦(映画評論家)、三宅 唱監督

三宅 唱監督最新作『旅と日々』(原作:つげ義春 『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』)が11月7日(金)より全国で公開中。

この度、本作の大ヒットを記念して映画評論家の蓮實重彦と三宅 唱監督がスペシャルトーク‼

「あの溝口、あの小津、あの成瀬とほぼ同じ1:1.37の画面に収まっているこの映画のショットは、そのことごとくが時代を超えて絶対的に新しい。傑作とは何かの定義を超えて、三宅 唱のこの新作は、まぎれもなき傑作である。必見!」と本作に熱のこもったコメントを寄せた蓮實重彦が、本編鑑賞後の観客を前に三宅 唱監督と対談。撮影論から物語の構造まで、作品の核心に迫るトークが繰り広げられた!

「皆様の陶然とした心を乱したい」――蓮實重彦、冒頭からユーモア全開

映画を鑑賞したばかりの観客からの大きな拍手に迎えられ登壇した2人。蓮實は、「皆様方は今素晴らしい作品をご覧になって、おそらく陶然としておられることと思います。しかし私は、来年90歳になる意地悪じいさんですから、そんな陶然とした皆様方の心を乱すことから始めさせていただきたいと思っています」とユーモアたっぷりに挨拶。続けて、さらに、どうしても容認できないショットとして、イタリア人女性が「チャオ」と言って画面を横切る冒頭カットを挙げ、「あまり軽々しく傑作などと言ってはいけないのかもしれませんが、傑作という他にない、この作品の中に、私は一つだけどうしても容認しがたいショットがあるんです。イタリア人の女性が、『チャオ』と言って話しかけてくる。そして、カメラに近いほうから彼女が出てくるんです。その、出て行く時のスカートが“なってないな”と思ってるんです」と茶目っ気たっぷりに語り、会場を笑いに包んだ。

“東京”をどう撮るか――冒頭ショットの誕生

蓮實が「この作品の最初のショット、建設中のビルを覆う青い布などが見える東京、首都のイメージ。あれは空を完全に排しているし、傾きも見えない。どうしてあれほど高いところから撮られたんでしょうか」と冒頭の東京のショットについて尋ねると、三宅監督は「あれは新宿のとあるビルから撮ったものです。今新宿が工事中なので、西側から東側が見える。その様子を今撮っておこうという目論見で高いところに上がったんですが、全然面白くなかった。その時カメラをぐいっと違う方向へ向けた時に、あのショットがばっと立ち上がって、『あ、これだ』となりました」と、偶然から生まれたカットだったと明かした。

続けて蓮實は、「私は非常に重要なショットだと思っています。(この作品は)「海辺」と「雪国」ふたつの光景から成っているように見えるのですが、そうではないということをこのショットは言っている。物語が始まるのも東京であり、如何に東京が重要かということを言っているのです。私はあそこで涙目になります。終盤までも、いくつか東京の風景が出てきます。なぜ、東京がそれほど重要なのでしょうか」と称賛しつつ問いかけると、三宅監督は「原作者のつげ義春さんが東京に生まれ、東京に住み、そこから逃れる話ばかり書いていたということが1つありました。ただ、僕にとって東京はホームタウンとして撮るものではない。今回、主人公・李を韓国人の女性、シム・ウンギョンさんにしたところでも、東京も1つの旅先、故郷ではない旅先として撮りたい、と思っていました」と、東京を“旅先”として捉えたと答えた。

三宅作品の“サイン”――夜の電車が走る理由

蓮實は「旅は3つ、東京も既に旅であるという構成なんですね。その東京を象徴するものとしてこれは三宅 唱のサインとも言うべき、夜の電車が出てきたんです。あれ、許されますか(笑)? もう泣かなきゃだめですよね。あそこで、白々と観ておられる方は、早速退席していただきたいぐらい(笑)。私は堪えられない。どうしてあんなところに電車が出てきてしまったんですか?」と尋ねると、三宅監督は「一度ミュージックビデオで撮ったことがある場所で、窓の外に電車がパッと入ってきて、別の世界が突然立ち上がる場所というのを知ってはいたんです。今回一緒に仕事をした美術の布部さんが、『一度撮ったこともあるけど、この映画に相応しいのは、隣に電車が走るアパートじゃないか』、とおっしゃったんです」と、必然性を説明した。

蓮實は「彼の作品をずっと観ていれば分かることと思いますけれども、三宅さんの作品には必ず夜の電車が出てくる。F・W・ムルナウの『都会の女』起源と言ってしまっていいんでしょうか? 『都会の女』をご覧になれば、“この画面を三宅 唱はやりたかったんだ”ということがまざまざと見えてきます」と語った。

「ゾクゾクした瞬間」――名ショット誕生の裏側とトンネルが導く物語

「この映画の中で、最も好きなショットの一つとして挙げられるのが、夕暮れに2人の男女が、海を見下ろすところに立っているシーン。あれは、撮っててゾクゾクしませんでした?」と蓮實が聞くと、「はっきり申し上げるとゾクゾクしました(笑)。その時点では実はまだ海のシーンを撮っていなかったんですが、『ああ、これが撮れた』っていう充実感はありました」と三宅ははにかんだ。

「渚(河合優実)が歩いてトンネルに行き、トンネルを抜けて手を振った次の瞬間にはもう渚と夏男(髙田万作)の2人が並んで、小さな東屋のようなところにいる。あのトンネルは海を海ではないものにしています。それまでの海(のシーン)は、緩やかに波が打ち寄せる砂浜。ところが、東屋のシーンの海は、深さしかない。あの深さをどのようにしてお撮りになろうとしたんでしょうか」と蓮實が尋ねると、三宅監督は「初めて水に足を入れる瞬間を撮るか撮らないかが重要だと思いました。実は撮ったのですが、これは要らないと編集で気づいたんです。“気づいた瞬間には世界全体が陸のない海の中に変わっていた”というところに突入しよう、と。海で泳ぐシーンは3日掛けました。着水する瞬間がないので、既に彼女が泳ぎ始めていて、どこまで泳いだか分からない。水平線も陸地も見せないことが重要でした。たまたま高い波が続いていたので、その波がすごい勢い寄せてくるような瞬間を使おう、と編集でチョイスしました」と振り返ると、「海さえ変化させてしまう、素晴らしいトンネル効果だと感心いたしました」と蓮實は感激を伝えた。

怒涛のラスト――“一晩にすべてが起こる”構造

さらに蓮實は「この映画は『ドラマチックなことは一切起こらない』と思っていると、最後の最後に一晩のうちにドラマチックなことが立て続けに起こる。こんなにたくさんのことを、やっちゃっていいものかなというような気持ちになりませんか」と尋ねると、三宅監督は「その連打を楽しみたいと思っていました。原作のマンガはもっと手前で終わっていて、マンガだからこそ、そこで鮮やかに終わる面白さがあったのですが、長編映画の尺では、マンガと同じ終わりはできないと考えていました。“この後何があったら面白いだろう”とかなりのパターンを考えたんですけど、旅先で主人がいなくなって、一人になるのが面白いかな、と。『一体自分は何をやっているんだろう』っていう状況に主人公を置きたい、と思ったのが理由でした」と振り返る。そして蓮實は「最後に箒で掃き始めますが、あそこで掃かなきゃ、箒っていうものは、この世の中に存在している意味がない。素晴らしいシーン」と最高の賛辞を贈った。

“映画の力”を確かめ合う時間――温かな締めくくり

最後に「私は“傑作”という言葉を口にしてしまいましたが、そんな言葉には収まりきれないほど豊かで、そして人の心を掴まえ、解放しつつ、絶対的な解放までには連れてってあげない、という作品。私はこのような映画が日本に存在することを大いに誇りに思っております。三宅さんは私の孫よりも若いぐらいの世代ですよね。 それでいて、三宅さんとこうしてお話ができる特権に恵まれたことは、やはり映画の力のような気がしております」と『旅と日々』ひいては映画そのものへの愛に溢れる言葉と共に、劇場は温かい拍手に包まれ、トークイベントは終了した。

公開表記

配給:ビターズ・エンド

11月7日(金) TOHOシネマズ シャンテ、テアトル新宿ほか全国ロードショー