登壇者:RHYMESTER 宇多丸、山元 環監督

サプライズゲスト:辻村深月

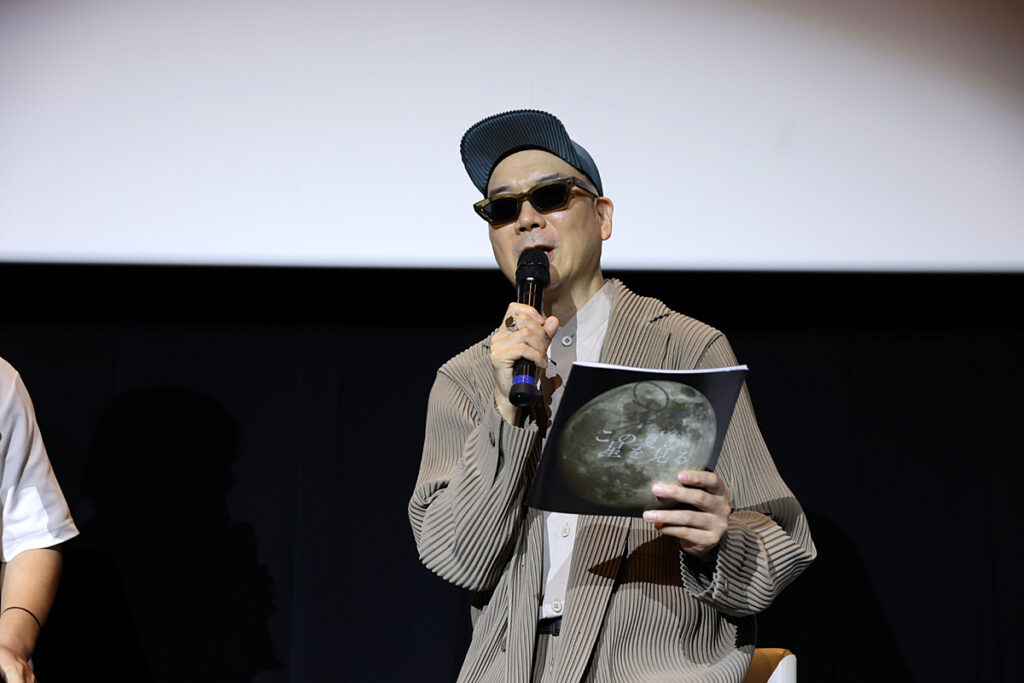

9月5日(金)、映画『この夏の星を見る』のトークイベントが、都内劇場で実施され、本作で劇場長編デビューとなる山元 環監督とRHYMESTERのラッパー・宇多丸が登壇した。

7月4日の初日から2ヵ月近くロングラン上映中の本作。会場には大勢のリピーターだけでなく、この日はじめて鑑賞するという人の姿も多数。そんな中、映画上映後に「観たのは今日で3回目です」と明かした宇多丸は、「なんだか回数を重ねていくほど良いんです。もちろん最初から良いと思っていましたけど、複数回となると、やはり最初から泣いちゃいます。どの瞬間も愛おしいし……僕のマネジャーは今日、初めて観たんですけど、横でめちゃめちゃ泣いていた」と報告。

その言葉に「とても嬉しいです。ありがとうございます」と応じた山元監督は、「僕も仕上げからこの映画をずっと観ていますけど、今日あらためて冷静になって観てみると、こんなにエモい映画をつくっていたのかと。キャラクターの表情だったり、映像の撮り方だったりがあまりにも真っ直ぐで。僕が撮ったのに、ちょっと自分が撮ったとは思えないくらい」と新鮮さを感じたという。

そしてあらためて「この映画を拝見した時に感じたのは、映画としてのデザインがしっかりと考え抜かれていること」と分析した宇多丸。原作からの脚色の仕方、セリフの入れ方、画面のつくり方、音楽の入れ方などについて「端的にいえばものすごくスタイリッシュだし、ダサくならないように考え抜かれている」と指摘する。

画面づくりに関しては撮影監督の菅 祐輔氏の功績も大きかったと語る山元監督。その上で、学生が星を見上げるという派手さのない題材の物語をいかに飽きさせないようにするかに心を砕いた。「画で引きつけながら、その映像の編集のリズムでも引きつけていく。ただしキャラクターたちは奇をてらわずに、真っすぐ撮っていこう、ということは心がけました」。

さらにコロナ禍という時代設定において、ほとんどのシーンで、俳優たちの顔をマスクで隠すという演出を行ったことについて「サラリとやっていますけど、これはなかなか蛮勇ですよ」と感心した様子の宇多丸。それには山元監督も「ネクストブレークで勢いのある俳優さんたちと一緒に仕事ができたのは光栄だったんですけど、やっぱりマスクで全員の表情を隠すというのは挑戦でした」と語りつつも、「そこまでやり続けた映画がなかったので、試してみるしかないというのと、プラス、マスクをつけること自体がキャラクターになればいいなと。マスクが表情になる、というのが一番狙いたかったところ」とその意図について説明。さらに「映画というのは時代を切り取るものだと思ってるんで。コロナ禍の時って、出会った時からお疲れさまでしたと言う時まで、その人の素顔を見ないままプロジェクトが終わっていくことがざらにあったじゃないですか。その時はマスクをつけた状態でその人の感情を読み取っていたわけで、そんな時代にちょっと巻き戻したかった。そこは一番狙いたかったこの映画の核」と付け加えた。

だからこそ亜紗を演じた桜田ひよりというキャスティングは大きかったと山元監督は語る。「やはり桜田さんの目力ですよね。彼女が真ん中に立っていただいた瞬間から映画のキャストのレンジが広くなった。実際に会って、話して、お芝居を見て、ものすごく太陽のようなエネルギーを感じたんです。主役をやるという気構えがすごい俳優さんなので、そこを基準に考えて。そこからお姉ちゃん役の工藤 遥さんとか、まわりのキャスティングも考えていった」。

さらに「恋愛要素を匂わせずに、青春のさわやかさを前面に押し出した演出」「望遠鏡を覗くというだけの画面をいかに躍動感あふれる映像に仕上げるか」「茨城、五島、東京など、土地ごとによって変えていった映像、音楽」「映画『オッペンハイマー』に影響された、登場人物たちの心象風景をイメージ映像で描き出した演出」といったキーワードとともに、映画を深掘りし、作品への解像度を上げていくふたりの対話に、会場の観客も興味津々で耳を傾ける。

また、宇多丸が感心し、心揺さぶられたのは、セリフで説明するのではなく、人物の動きや表情などで説明するという演出だった。その例として、黒川想矢演じる真宙が、桜田ひより演じる亜紗に「スターキャッチコンテストに参加できないか」と電話をかけるシーンに感銘を受けたと語る宇多丸が「電話の中身は聞かせずに、明らかに弾んでいる真宙くんの後ろ姿と、ウワーッと走る亜紗の姿が違う場所なのにシンクロしていって。もうそこで『若者よ、幸あれ!!』という想いが本当に込み上げてきてしまいました」と興奮ぎみに語ると、「この映画って要所要所の省略表現が本当に素晴らしくて」と絶賛する。

そんな宇多丸の指摘に我が意を得たりと笑顔を見せた山元監督は「やはり真宙の最高潮は勇気を出して、あの電話のボタンを押したというところだと思うんです。あそこがあの子の最高潮なんですよ。その後の言葉は絶対に用意してなくて、たぶん相手を説得できる言葉なんて彼にはないんです。でも電話をかけたというこの行為自体が亜紗にそのまま伝染すればいい。そこからいろんなバトンを渡し続けることで大きな輪をつくっていく、というのがこの映画の見どころというか、魅力のひとつになってるんじゃないかなと思います」。

さらに山元監督が「もちろんセリフのラリーで見せていく面白さ、会話劇の面白さもあるんですけど、自分の心が震えた映画の世界は、セリフに頼らないで、動きで感情がすごく見えてくるもの。それで最後にボソッと言った一言があまりにも名言であるみたいな。そういう映画がすごく好きだったので、自分もそういう作家になりたいと思っています」と語ると、「もうなれてます……どころか、めちゃくちゃ手練れですよ」と宇多丸の称賛は止まらない。

思わず「いいんですかね……こんな1作目で褒めていただいて」と恐縮することしきりの山元監督。すかさず「ただこの映画はマジックが起こりすぎてるから……だから(次は)危ないなと思ってますよ」と冗談めかした宇多丸だったが、とは言いながらも「でもそのマジックは、ある種の計算とデザインと覚悟のもとでやられているということなので。全然偶然じゃなくて、必然だと思います」としっかりと太鼓判を押すひと幕も。そして、「だからこそ、山元さんみたいな若い監督が、こうした引き算を意識的にやっているということが、僕はすごい希望だなと思っているんです。やはり不安だから、セリフで説明しなきゃ分からないんじゃないか、というような映画ってありますからね」という宇多丸に、山元監督も「でもそこは覚悟の持ち方だと思います。こちらも(映像で)情報はいろいろと出しているので、そこをいかに結びつけられるか。やはり映画ってその人が持ってる感情や生きてきた時間の中で、見えるものに対しての差異は生まれるものなので。となると、その中で僕はこう思う、という自分の中での映像的言語で紡いでいくしかない」。

その上で「松井俊之さんとかプロデューサーの皆さんからは、これに対して(説明的な)セリフを入れろとは一切言われなかった」と明かす山元監督に、宇多丸も「さすが! それこそ松井さんは『THE FIRST SLAM DUNK』をやられた方ですし、あれこそ一番大事なところでセリフをオフにする映画ですから、最高ですよ。あれは(原作者)ご本人がやってるから許されてるってこともあるかもしれないけど、あれこそ原作の正しいアニメ化のカタチです!」と力説すると、「でもいわゆるアート映画的ということでもなくて、山元さんはもちろん(観客に)分かるようにつくっているから。それは娯楽映画の構えとして、適切なバランス」と付け加えた。

そんな大盛り上がりのトークショーはあっという間に時間切れ。話に夢中になりすぎて「もう? うそでしょ?」と信じられない様子のふたり。最後に山元監督が「公開から2ヵ月たって、まだ上映していただいてるのは本当に皆さんのお力添えのおかげ。このまま冬まで“良いお年を”上映というのをやりたいので、冬まで上映が続くよう応援をよろしくお願いします」とあいさつすると、宇多丸も「これは文句なしにすばらしい傑作だと思いますし、やはりいろんな規模の映画、いろんなタイプの映画があるべきだと思うんで、皆さんもちゃんと人目につくところで褒めること。これは重要な活動ですからお願いします」と会場に呼びかけた。

公開表記

配給:東映

絶賛公開中

(オフィシャル素材提供)