伝説のカルト・ムービー『追悼のざわめき』(88年)で国内外に衝撃を与えた松井良彦監督。2007年の『どこに行くの?』以来18年ぶりとなる待望の最新作『こんな事があった』が9月13日(土)に公開を迎える。

東日本大震災から10年後の福島県を舞台に、震災と原発事故をきっかけに普通の日常を奪われ、人生を狂わされた3つの家族と若者たちを描いたオリジナル・ストーリー。取材とリサーチを重ねて創り上げた渾身の一作を世に問う松井監督に、17年ぶりにオンラインでインタビューし、制作の背景や本作に懸ける想いを聞いた。

松井良彦(監督・脚本) プロフィール

1956年5月6日生まれ、兵庫県出身。75年、石井聰亙監督とともに自主制作映画集団「狂映舎」の設立に参加。石井監督作品のスタッフを務めたのち、79年、『錆びた缶空』で監督デビューし、ぴあ誌主催のオフシアター・フィルム・フェスティヴァル(現PFF)に入賞。続く第二作『豚鶏心中』(81年)では、天井桟敷館で長期ロードショーを果たす。第三作『追悼のざわめき』(88年)は、中野武蔵野ホール(04年閉館)で開館以来の観客動員数を記録。さらに他館を含めて初公開から30年間上映され、07年には、上田 現の音楽が加わり、デジタルリマスター版として再び国内外で上映された。第四作『どこに行くの?』(07年)は、第30回モスクワ国際映画祭正式招待作品に選ばれる。そして、18年ぶりの最新作『こんな事があった』が25年9月に公開を迎える。

Cinema Factory(以降CF):本作を拝見して、原発事故の惨禍は今も続いているにもかかわらず、記憶を風化させて同じことを繰り返そうとさえしている風潮にあって、巻き込まれてしまった方々の悲しみや怒りが直截的に伝わってきて、福島の方々が訴えたい想いを代弁する作品になっているのではと感じまして、今こそ多くの方々に観ていただきたいと切に思いました。

『追悼のざわめき』も製作や上映に相当な困難を伴ったと以前伺いましたが、今回のテーマもセンシティブな要素が混在しており、制作には困難がありませんでしたか?

監督:それが、制作的に大きな困難はなかったんですね。今回は役者さんもスタッフもキャリアのある方々が想いを一にして参加してくださって、皆さんノウハウも心得ているので、毎日撮影は順調に進みました。僕はどちらかというと早撮りでね、いつも巻きで1時間とか2時間早く終わっちゃうんです。ですから、撮影自体は順調だったんですが、準備段階では難しい局面もありました。撮影場所の制約があったり、出演協力してくれた方々の逡巡も受け止めつつ、最終的には心を決めていただいて、おかげさまで現場も良い方向に動いていきました。

大変だったのは、1年目の夏も猛暑で、僕が熱中症にやられちゃいまして、撮影を止めざるを得なくなったんですね。それでその翌年に撮影を延期しました。今度は真夏じゃなくて5月に撮影を開始したんですが、それでも晴れた日は暑くて大変でしたけどね……。撮影再開後も、スタッフ・役者共ほぼ全員が揃ってくれまして、前年に撮影許可を出してくれていたロケ地もそのまま許可を与えてくださったのは本当にありがたかったです。

今回メインの俳優さんたちは映画やテレビでお馴染みの大手事務所所属の方々で、「松井さんは独立系なのに、よく口説けましたね」とよく言われるんですが、皆さん快く参加してくれました。例えば井浦(新)くんは、以前から僕の映画を好きでいてくれたみたいでして。

CF:井浦さんは『追悼のざわめき』を「人生の1本」とおっしゃっていますね。

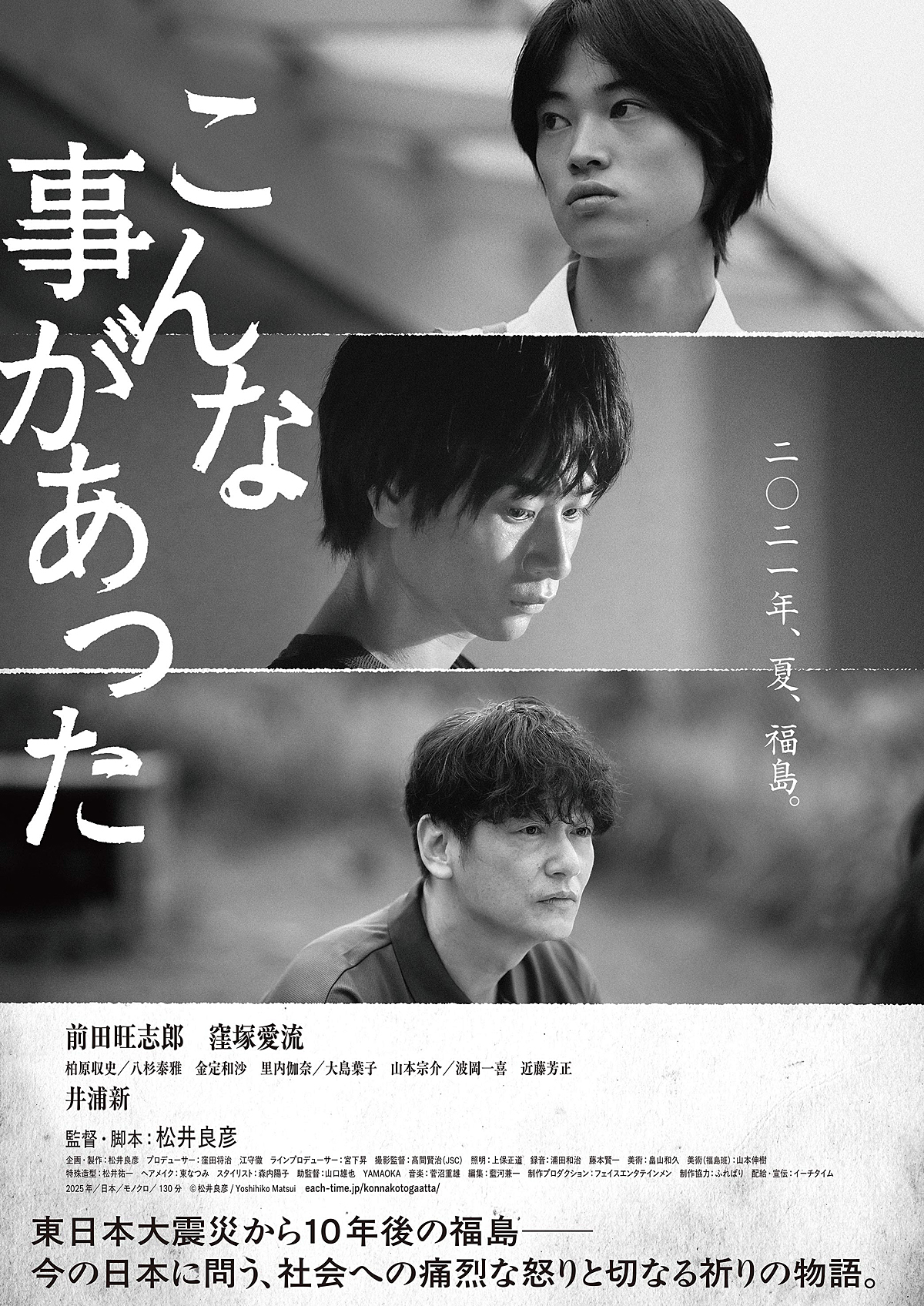

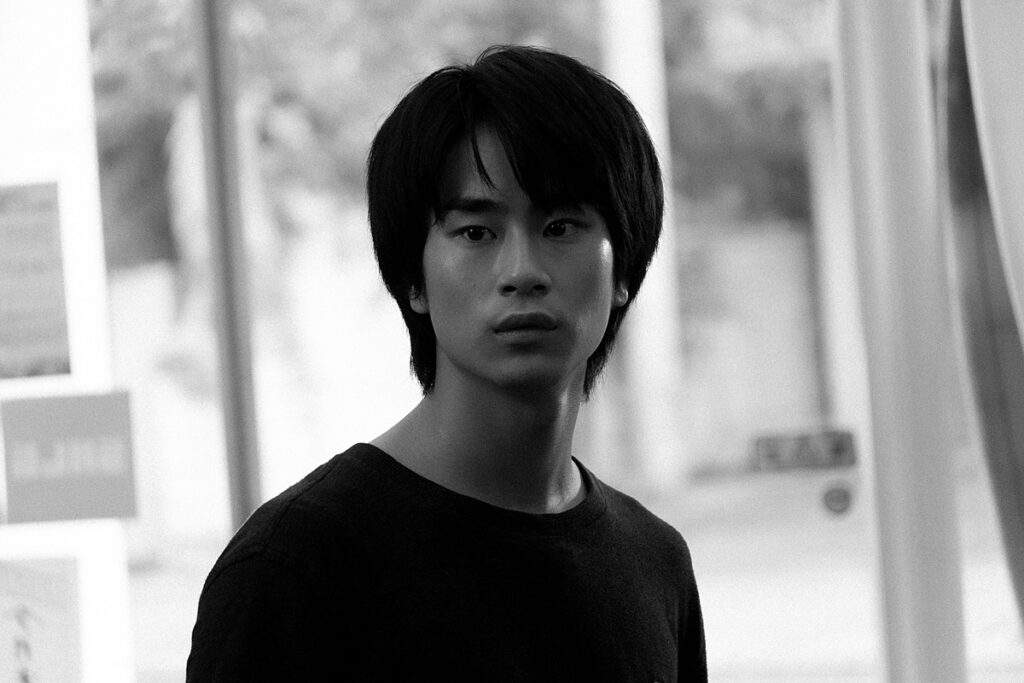

監督:そのようですね。昨日(8月23日、『追悼のざわめき』リバイバル上映後トークショーにて)、井浦くんと対談したんですよ。とてもいい感じで話ができました。他の役者さんたちも僕の映画を多少ご存じで、今回の企画にも共感してくださって出演は即OKだったんです。若い前田旺志郎くんや窪塚愛流くんも、それぞれの事務所からの推薦でした。前田くんは、いい役者だなと思いました。愛流くんはこれまでの彼の芝居を観させてもらったら、原石だなぁと思いましたね。

CF:窪塚愛流さんはとても印象的な雰囲気がありますね。

監督:ええ、原石ですから現場で磨いたら良い役者になるだろうと思いまして、現場で磨きました(笑)。前田くんのほうは、近藤芳正さんに警官役をやってほしかったので交渉したら、前田くんは近藤さんと同じ事務所なので推薦されました。実際、二人ともとても良い演技をしてくれましたね。ですから、キャスティングは大変うまくいったと思います。

CF:お二人ともハマり役でしたね。前田さんはやり場のない怒りをたたえたお暗い目をしていましたし、窪塚さんは逆に守護天使みたいな、はっとさせられる雰囲気がありました。

監督:シリアスな状況下でそれぞれのコンプレックスを深く抱えた若者というのは、彼らにとってもあまり経験がない役柄なんじゃないですかね。役者さんというのは、やったことがない、あるいは演技経験の少ない役柄には一層好奇心をかきたてられるみたいで、前田くんも愛流くんも現場では活発に話し合いながら演じていましたね。僕もそんな二人を見ているのは楽しかったです。

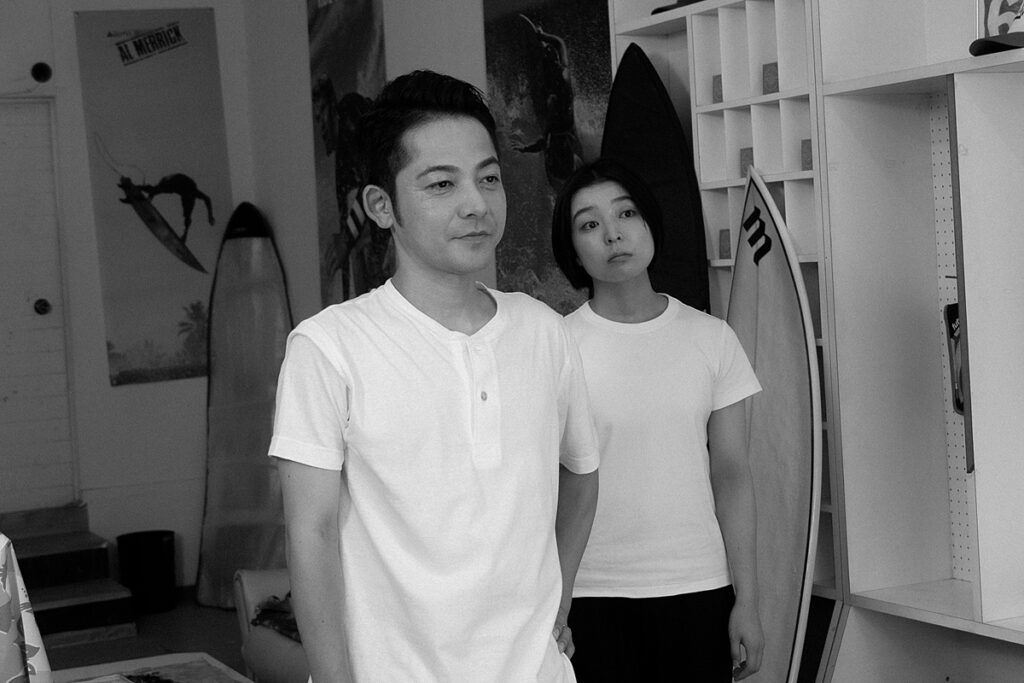

CF:柏原収史さんは前作の『どこに行くの?』(07)で主演でしたから、今回もすごく喜ばれたのでは?

監督:そうなんですよ! 僕から電話があって「映画に出てくれ」って言われて、飛び上がるくらい嬉しかったと(本作のホームページの)コメントにも書いてあって(笑)。彼は、『どこに行くの?』の時もいい芝居をする俳優だなと思いましたが、今回も大正解でした。彼は『どこに行くの?』以降、俳優業から少し遠ざかっていた時期もあったようで、久しぶりの現場はどうかなと思いましたが、そんな懸念は全く無用で、期待に違わない見事な芝居をしてくれました。

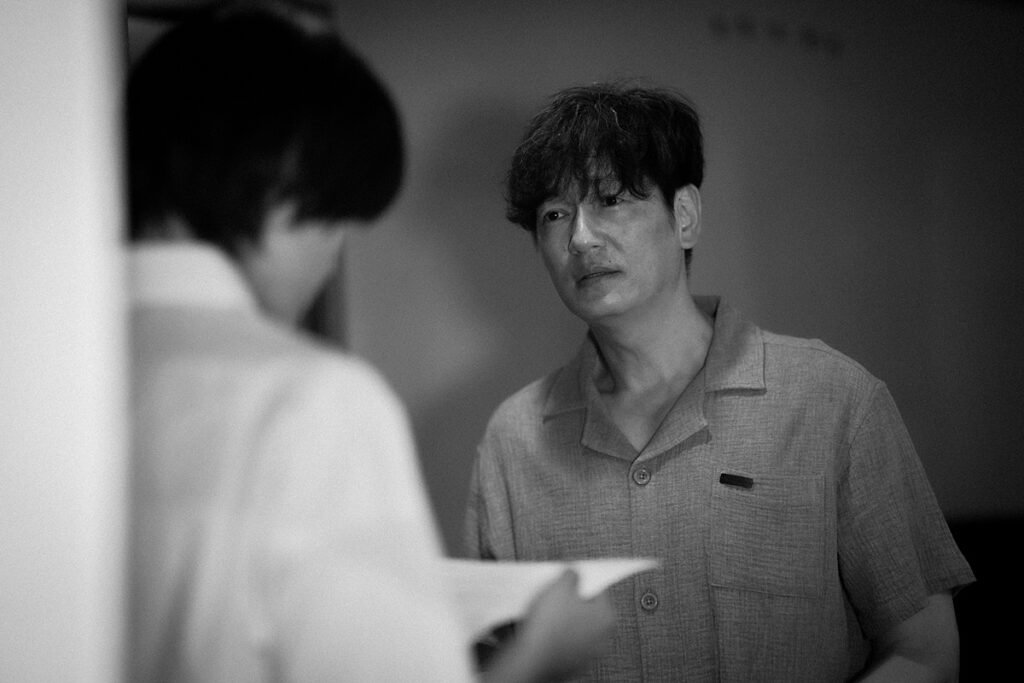

井浦くんも積極的に提案をしてくれつつ、僕の台本を尊重してきっちり演じてくれましたね。

キャスト・スタッフみんなと円滑に意思疎通が取れた、実に良い現場でした。

CF:若松孝二監督が『千年の愉楽』を2012年にヴェネチア国際映画祭に出品されたとき、記者会見で「次作は東電の問題を絶対に扱ってやりたいと思っています。誰もやってくれないので。映画は国家とケンカするのにもっとも手っ取り早い手段かもしれません」とおっしゃっていました。ところがあろうことか、その1ヵ月後に交通事故で亡くなり残念極まりなかったのですが、松井監督が引き継いでくださった感じがしました。

監督:若松さんの発言は僕も当時、興味深く聞いていて、脚本は誰が書くんだろうとかいろいろ想像していたんですが、ああいう事故があって、観ることは永遠に出来なくなってしまいました……。その意思を継いだというわけではないんですけど、福島のことはずっと心にありつづけました。実は僕、福島には親しい友達がいて、3.11の前から頻繁に彼の家に遊びに行っていたんですね。福島は食べ物も美味しいし、風光明媚で人々は大らかだし、すっかり気に入ってしまい、ほぼ毎月のように行くようになって、いろいろな人とも知り合いになりました。そんな時に3.11が起こって、その後1年ぐらい経ってからようやく福島に入れて、友達に再会した時に「福島のことを映画にするから」と明言したんです。彼も僕が福島に来ること自体が嬉しかったみたいで、というのもそれまでは、放射能を恐れて外部の人たちから避けられている状況だったということでした。正直、僕も全く怖くなかったわけじゃないですが、彼が住んでいるいわき市は割と放射線量が少なかったんですね。茨城県の南部とほぼ変わらないくらいでした。僕が寝泊まりさせてもらった友人宅付近でも、空間線量は千葉県北部と同程度でした。

というわけで、そこを拠点にして200人近くの方々に会っていただき、いろいろな話を伺いましたが、やはり皆さんとても怒ってらっしゃいましたし、難儀されていました。それはそうですよね。ご自身たちは何も悪いことをしていないのに、普通の生活を突然奪われてしまったんですから。農家の方は土地を休耕地にせざるを得なく、漁師さんは漁に出られないという状況が続いたりして。家族も引き裂かれました。若い世代は線量が極力少ない所で子育てしたいと引っ越し、年配の方々は土地に愛着が深く、絆が強くて離れることを望まれなかった。

そのように現実で起きている家族の分断・崩壊を物語にしましたが、今回の3つの家族の話も、何ヵ所かは実際に伺ったお話を引用させていただいて映像化しました。困難を強いられて苦しまれている方たちのお話を伺い、表現者としてこれは必ず映画にしなければいけないと思ったわけです。そうでないと、天国に行った時に大島 渚さんと若松孝二さんに怒られるかなと。「あれだけ面倒を見てやったのに、なんだよお前、不甲斐ないな!」って言われそうで、これでやっと、あの世で再会してもお二人に顔向けできそうですよ。一緒に焚き火に手を当ててね、「暖かいねぇ」とか言いながら、3人でゆっくりとお酒でも飲んでると思います(笑)。

CF:逆に東電側の方々にもお話は聞けたのですか?

監督:東電の方々にも聞きました。でもその方々は福島の人たちでして。東京から通っている方とか東京本社に席を置いている方ではなくて、福島県民で雇われている方々でした。

CF:ではやはり、被災された方たちと同じような想いを抱かれていたのですね?

監督:ええ、彼らも当初は核の平和利用だと信じて、夢を持って仕事をしていたんですが、だんだんとね……。日本ではこれまで50ほどの原発が稼働していたんですが、各原発でいろいろな細かい故障が発生したりして、そのたびに「放射能漏れはありません」といったニュースが流されてきましたね。僕が出会った東電の方も、入社の時は核の平和利用だと希望を抱いていましたが、福島第一原発事故のような大災害が起きてしまった時、一旦事故が起きてしまうと、もう取り返しがつかないものを扱っていたのだと思い知らされたという。

事故が起きた時に始末のつけ方が分かっていないものに、人類はなぜ手を出してしまったんでしょうね。福島第一原発事故自体も人災なわけで、何から何まで僕は憤りを感じています。

CF:最近のニュースでも、汚染土を公共工事に使う予定とか発表されて耳を疑いました。

監督:全く信じがたいことです。あと、何事もなかったかのように、原子力発電所の新増設も企んでいるようですから、愚かさの極みとしか言いようがありません。

CF:本当に理解を超えてます。東電社員の方たちの中には、アキラのお父さんのように起きたことに罪の意識に苛まれて、同様の道を辿った方もいるのでしょうか?

監督:アキラのお父さんのモデルにした方はいます。彼は事故が起きてしばらくしてから東電を辞められましたね。それからは連絡のつけようがなく、その後の彼がどうなったのか分からないんです。ですから、連絡がつかなくなったというところからは僕の想像でして、罪の意識に苛まれたことで除染作業員になり、福島の土地から少しでも線量を減らしたいという一心で身を挺して働いたという設定にしました。そうして被曝許容量を超えてしまうわけです。非常にやりきれない話ですけどね。

CF:劇中に登場する放射線測定器には「334」という数字が表示されていましたが、被曝許容量の上限はいくらなんでしょう?

監督:福島第一原発の緊急作業時の被曝限度は250mSvでした。334mSvはそれをはるかに超えていますね。彼としては体調がおかしくなるまでとことんやろうとしたわけです。体調不良は300mSvを超えてやっと自覚できるらしいんですね。それで334にしようと。この数字にはちょっとした語呂合わせがあるので推察してみてください。他にも数字が出てくるシーンがありますが、その数字にも意味を持たせているんです。

CF:近藤芳正さんらが演じる警察官たちは一応体制側ではあるわけですが、避難区域近辺で普通の制服姿で何度も巡回していて、被曝してるんじゃないかと恐怖をかきたてられましたね。

監督:実際、体制側にもかなりの線量を浴びてしまった方々はいらっしゃるようですよ。そりゃあそうですよね、同じ人間なんですから。

白い防護服があるでしょう? 実はあれ、放射能を完全にシャットアウトできないということなんですよ。アキラのお父さんをやってくれた波岡(一喜)くんと話していた時、「監督、この防護服、どこまで線量を防御できるんですか?」と聞かれたんですが、ある原子力工学の先生に伺ったところ、「ほとんど防御できない」というお答えでした。気休めにすぎないわけです。ただそれが100%本当かどうかは分かりませんよ。僕はその一人の先生に聞いただけですから、別の先生は反論されるかもしれない、少なくとも、僕がお話を伺った先生はそうおっしゃっていました。それに、除染作業員は一旦その防護服を着ると一日中その姿で汚染土をさらっているわけですから、完全防御はなかなか難しいんじゃないかと思いますね。

CF:除染作業員に自殺者が多いと書かれた新聞報道のシーンが劇中にありましたね。あと、アキラのお母さんとかが若くして突然死したり、映画で扱われていたわけではありませんが、福島の子どもたちに甲状腺癌が増えているということを耳にしたり、ただ、そうしたことが報道されていても末尾には「識者によると原発事故と因果関係は不明」という一言が添えられている場合も多く、現地の本当の状況に接しているわけではない私たちは一体何が真実なのか判断に苦しみます。

監督:そうですね。アキラのお母さんは心筋梗塞で亡くなったという設定にしましたが、それはやはり、放射能を多く浴びると心臓に来るらしいんですよ。ですから、ほとんどの死因は心筋梗塞や心不全で、訃報欄にもそう書かれますね。福島の子どもさんたちの甲状腺の炎症や癌も、他の自治体に比べて格段に多いわけです。原発事故以前の統計では他の自治体とほとんど変わらない数値だったのが、異常なまでに増えている。だったら原因は原発事故じゃないかと疑うのが自然だと思うのに、疑ってはいるんでしょうが公表はしない。この国では、隠蔽や改ざんが平気でまかり通っていますので、確かに何を信用していいのか分からないです。

CF:新聞も疑ってかからないと読めないと思うことがありますね。

監督:ええ、(2025年版の)報道自由度ランキングで、日本は66位だったんですよ(注:G7では最下位)。世間的には何の圧力もかけられていない、かけられていたとしてもそんなに強烈な圧力じゃないのに、クレームの電話がたくさん来そうだからこの報道は流さないでおこうとか、記事にするのは差し控えようとか、妙な忖度がまかり通っている。バッシングを恐れずに、明らかになった真実を報道しようと決意する気概のあるデスクがいないものかと思いますね。

だから、僕も脚本を書くにあたっては、反原発デモに行って福島の方たちに直接本音を伺ったり、反原発をテーマにした講演会に足を運んで、講師の方々が話された内容を参考にしたりして、念入りにリサーチしました。

CF:『追悼のざわめき』ではモノクロ映像からギラギラした欲望や狂熱が立ち上がってくるようでしたが、今回は北欧映画を観ているような、ひっそりと静かな悲しみが伝わってきました。今回も初めからモノクロでやろうと決めていらしたのですか?

監督:先ほども言いましたが、3.11の前から僕は福島に行っていたでしょ? ですから、以前の風景も知っていたんですが、3.11後の瓦礫の風景を目の当たりにすると、色を感じなかったんですよ。これは色をつけてはいけないなという印象を抱きましてね。そういう印象のもとに脚本を書き進めて、書き上げた時に読み返すと、「あ、やっぱり色のない世界だな」と直感して、それでモノクロで撮ろうということになりました。モノクロのトーンが北欧映画みたいなと言われましたが、僕としては編集の時に、1970~1980年代のイーストマン・コダックのモノクロのトーンでやると決めまして。ハリウッドが良心的な映画をたくさん作っていた時代です。僕は『ラスト・ショー』(1971年、ピーター・ボグダノヴィッチ監督)が好きでしてね、あれをイメージしていました。もちろん他にもいい映画はいっぱいあるんですが、あの当時のモノクロ映画ではあれがとりわけ好きで。あのトーンにしたいなと編集マンに話してみたら、「できますよ。イーストマン・コダックの70年代か80年代当時の色のデータはありますからはめられます」とあっさり言われて(笑)、「本当かな……」と半信半疑でいたら、まさに僕の好きなモノクロの色合いにしてくれましてね。

CF:とても美しいモノクロでしたね。奇形の花とかもあのモノクロ映像で見ると、気味悪さよりも怒りを伴うような生命力を感じました。あれは実際に摘まれたものではないですよね?

監督:あれは造り物ですが、僕も奇形の花は実際に目にしました。その時は単にドライブしていただけだったので、カメラは持ち合わせていなかったためスケッチをして、特殊造型のスタッフにこういうのを造ってとお願いしたものです。奇形の虫も登場していたでしょう? 奇形のカマキリ自体は見たわけじゃないんですが、花と虫は密接な関係にあるから、奇形が生じることもあるだろうと思って、一応大学の先生に聞いたら、「それはたくさんあります」という回答でした。インターネット上に写真があふれかえってますよと言われて探してみたら、科学誌で発表された奇形の植物や昆虫の写真も多数参照できました。この映画は根拠のないところから創ってはいません。実際に起きたことを隈なくチェックした後、エピソードとして挿入しているんです。

CF:避難指示区域だった、ひとけのない被災地の静止画が連続して挿入されているシーンがありましたが、どこかのアーカイブの写真を使用されたのですか?

監督:いやいや、現地でスチールカメラマンに撮影してもらったんです。僕自身、実際にいくつもの被災地に行きました。原発事故後は、福島第一原子力発電所を中心とする半径20km圏内が侵入禁止だったんですが、本作の撮影前には禁止の解除が進められていました。第一原発に最も隣接する双葉町でも復興事業で、帰還促進キャンペーンをやったんですね。でも、実際に帰還された元住民はほんの少数です。それは理解できますね。帰還された多くは年配の方々という話です。土地に愛着の強い方たちで、終の住処はやっぱり地元がいいと思われたのでしょうね。

ですから、劇中に挿入した写真は全部現場で撮った写真です。国会前デモの写真に関しては、友人のフォトグラファーに許可をもらって使わせてもらいました。

CF:ところで今回、前4作で起用されていた佐野和宏さんが出演されていませんね。

監督:実は彼、声が出なくなったんですよ。咽頭癌で声帯を取ったんです。(注:「2011年、咽頭癌により声帯を失う」と公表されている。)それでも、彼に出演してもらいたくて、当初は台詞のない役を書いていたんですけど、どうしても無理がありまして。かといって、ちょい役というのも佐野くんに申し訳ないので、今回は見送りました。ちょい役でも「出てくれよ」と声をかけたら、彼は喜んで来てくれたとは思いますけどね。そういう男です。でも、それは僕としては忍びなかったんです。

CF:監督の映画では必ず見たい役者さんです。

監督:次の機会には必ず出てもらいたいです。これからまた何本か映画を撮ると思うんですが、僕の中で、必ず出てもらいたい役者は固まっていますね。佐野くんも極力出番があるようにしたいと思っています。

今僕は69歳ですが、体力と知力、想像力が自在に働く間は映画を創り続けたいし、構想もあります。次は、これまでみたいに間を空けるつもりはありませんよ。そう口にしたら、井浦くんに「監督、どうしちゃったんですか!?」なんて言われちゃいましたが(笑)。

CF:ここで語られているお話は現在も終わりなく続いている事だと思いますが、あえてなぜ『こんな事があった』(英題:There was such a thing before)と過去形のタイトルにしたのですか? アキラのノートの表紙には「こんな事があった/今後の僕」と書かれていましたね。

監督:過去形にしたというのは、特にこだわりはないんですよ。まず、反原発を全面に押し出したタイトルにはしたくありませんでした。3つの家族の悲喜こもごもを描いて、その悲哀の背景には原発事故や東日本大震災の災害があったということに気づいてもらえたらいいなと。「こんな事があった」という極めて一般的な言葉で、この3つの家族のありさまを見てもらい、じんわりと反原発への想いを感じてもらえたらなと願って、このタイトルにしました。『追悼のざわめき』以降はあえて、タイトルにも一般的な言葉を使いたいなと思っているんですね。

2007年の『追悼のざわめき』のデジタルリマスター版上映、2008年の『どこに行くの?』(07)公開時に対面でインタビューさせていただいたご縁で、まさに17年ぶりにオンラインながら、松井監督に再びお話を伺える機会を頂けた。この長きにわたった空白期間も監督は、想像を絶する苦難を強いられている福島の方々のために闘っていらしたのだと知って、闊達なお話に耳を傾けながら胸が熱くなった。被災者の想いに寄り添った、表現者としての闘いの成果が本作だ。監督の渾身の想いに心を一にした方々が集い、モノクロの世界が怒りをたたえて立ち上がる。あの事故からまもなく15年、決して収束していないこの状況下で、普通の暮らしを破壊されてしまった人々がどのような想いで生きてきたのか、これから何を是として志向すべきなのか――この映画が再び思いを巡らせるきっかけとなってほしいと切に願っている。

これまでのように長い間を空けずに次回作の準備をされているという監督。次の作品でもインタビューを!と約束させていただいた。待っていますよ、監督。

(取材・文:Maori Matsuura、写真:オフィシャル素材提供)

公開表記

配給:イーチタイム

9月13日(土) 新宿K’s cinemaほか全国順次公開

(オフィシャル素材提供)