2025年アカデミー賞®国際長編映画賞のベルギー代表に選出され、2024年カンヌ批評家週間でプレミア上映、SACD賞を受賞! 『Girl/ガール』(18)、『CLOSE/クロース』(22)のルーカス・ドンに続くベルギーの新鋭、レオナルド・ヴァン・デイルの長編デビューとなる『ジュリーは沈黙したままで』(10/3公開)。

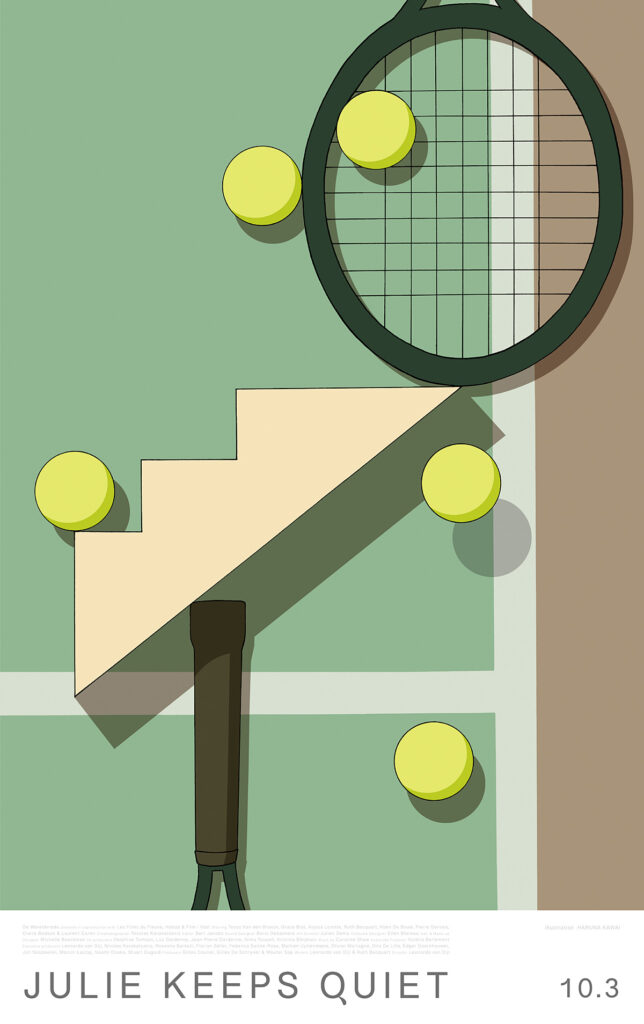

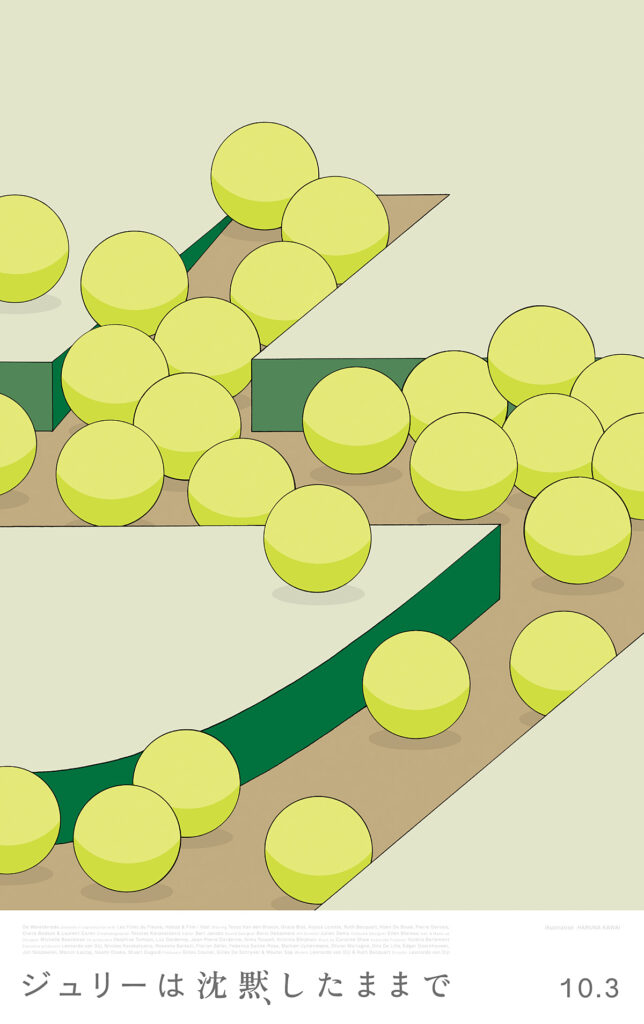

この度、タレントの相沢梨紗、作家の阿部和重、俳優の西田尚美ら各界著名人から寄せられた本作へのコメントと、アーティストのカワイ ハルナからはイメージイラスト2種が到着!

ベルギーのテニスクラブに所属する15歳のジュリー(テッサ・ヴァン・デン・ブルック)は、その実力によって奨学金を獲得し、いくつもの試合に勝利してきた、将来を有望視されているプレーヤーだ。しかし、ある日、信頼していた担当コーチのジェレミー(ローラン・カロン)が指導停止となりクラブから姿を消すと、彼の教え子であるアリーヌが不可解な状況下で自ら命を絶った事件を巡って不穏な噂が立ちはじめる。ベルギー・テニス協会の選抜入りテストを間近に控えるなか、クラブに所属する全選手を対象にジェレミーについてのヒアリングが行われ、彼と最も近しい関係だったジュリーにとっては大きな負担がのしかかる。テニスに支障を来さないよう日々のルーティンを崩さず、熱心にトレーニングに打ち込み続けるジュリーだったが、なぜかジェレミーに関する調査には沈黙を続け……。

各界から寄せられたコメントはそれぞれの想いが溢れるもの。タレントの相沢梨紗は「主人公の人間力の高さに脱帽する。彼女の人間性を敢えて引き立てるような演出はこの映画には用意されていない。粛々と流れる物語の中に、驕らず・怠けず・親切な様子が自然と収められており感動した。面倒な思考や過程を手放した先で“誰かが幸せ”だとしても、自分が満足できる保証はどこにも無い。自分の信じる真実を受け止めるべく、考えることを諦めない彼女の中に稀有な強さを感じた」、作家の阿部和重は「重い事件が起こってしまったあと、残された謎とひとびとの心理という見えない部分にカメラはどうせまるべきかを考えさせる、ダルデンヌ兄弟の映画よりもずっと大胆で誠実なデビュー作」、俳優の西田尚美は「沈黙することは、とても大事なことだ。沈黙出来る環境も。観察し、耳を澄ませて、思考する。そして日常を過ごす。私たちは皆ジュリーなんじゃないか? 私はじっとその沈黙を受け入れたいと思った」と寄せ、他にも、ライターのISO、アーティストのカワイ ハルナ、ライター・編集者の月永理絵、映画音楽作曲家・演奏家の世武裕子、作家/映像作家の中村佑子らからも称賛のコメントが到着した。

併せてアーティストのカワイ ハルナからは本作をイメージしたイラストポスター2種も到着。幾何形態を組み合わせた独自の造形物を描くことでも知られるカワイ。物体と物体の関係性に興味があり物理現象を観察して絵を作っており、展示を中心に、書籍の装丁やプロダクトも手がけているが、本作で今回は<テニス>という本作の重要なテーマであり、主人公ジュリーの心を象徴するキーワードに想いを込め、見る人の心を捉えるキャッチーなビジュアルを描き出している。

監督は、カンヌ国際映画祭コンペティション部門にも出品、ケガを隠して競技を続ける12歳の体操選手を描いた短編『STEPHANIE』(20)で注目を集めた、ベルギーの新星レオナルド・ヴァン・デイル。本作でも監督はスポーツ界で子どもが「小さな大人」として扱われる現実に強い問題意識を投げかける。そんな本作の共同プロデューサーとして名を連ねるのは、社会問題に光を当て続けてきたベルギーの巨匠ダルデンヌ兄弟。また、この物語に共感を示したテニス界のスター・大坂なおみが、エグゼクティブ・プロデューサーとして公式に後押しすることも話題に。過去、大坂がメンタルヘルスの重要性を訴えたことに大きく感銘を受けたヴァン・テイル監督は、「彼女が声を上げてくれたことで、世界中の少女たちに“NOと言う選択肢”が開かれた。本当に価値あることです」と語っている。

主人公となる、15歳の天才ジュニア選手・ジュリーを演じたのは、実生活でも若きテニス選手であるテッサ・ヴァン・デン・ブルック。そのリアルな競技描写が、沈黙は弱さによるものではなく、強い意志の象徴であると悟らせ、選手とコーチの関係性という曖昧で危うい領域に迫りながら、試合に向けたサーブの練習、けがのリハビリ、ジムでのトレーニングといった断片的なシーンの連続が、少女がスポーツを<逃げ場>として利用していることを浮き彫りにしていく。また、登場するティーンエイジャーたちは全員ノンプロの俳優。実際の所属クラブの仲間たちを他の子役に起用することで、監督は幼い主演俳優が安心できる空間づくりを徹底した。

35mmと65mmフィルムで捉えられた美しい映像は、『ダム・マネー ウォール街を狙え!』(23)、『クルエラ』(21)などで知られるニコラス・カラカトサニスの撮影によるもの。固定カメラによる静謐なフレーミングで、しばしば自然光のコントラストの中に人物を沈ませ、まさにダルデンヌ兄弟を思わせる自然主義的な手法で一人の少女の感情を浮かび上がらせていく。そして、緊張感のあるボーカルスコアは、アメリカの現代クラシック作曲家キャロライン・ショウ。ヴァン・ディルとベカールによる脚本は、思春期の揺れ動く心理に寄り添いながら、観る者にジュリーの沈黙の行方をそっと委ねている。

コメント全文

相沢梨紗(タレント)

主人公の人間力の高さに脱帽する。

彼女の人間性を敢えて引き立てるような演出はこの映画には用意されていない。

粛々と流れる物語の中に、驕らず・怠けず・親切な様子が自然と収められており感動した。

面倒な思考や過程を手放した先で「誰かが幸せ」だとしても、自分が満足できる保証はどこにも無い。

自分の信じる真実を受け止めるべく、考えることを諦めない彼女の中に稀有な強さを感じた。

ISO(ライター)

明確な力関係のもとで気づかぬうちに傷つけられてしまった少女の心。

そこに彼女の責任は一抹もない。だが世間は被害者が勇敢であること、声を上げることを「あるべき姿」のように求めてしまう。

痛みを受け入れること、沈黙を破ることがいかに困難であるかも慮ることもせずに。

阿部和重(作家)

重い事件が起こってしまったあと、残された謎とひとびとの心理という見えない部分にカメラはどうせまるべきかを考えさせる、ダルデンヌ兄弟の映画よりもずっと大胆で誠実なデビュー作。

カワイ ハルナ(アーティスト)

情報は削ぎ落とされた映像はふとジュリーの生活に入ってしまったようなドキュメンタリーとは違う没入感が新鮮でした。

十代の頃、頑なになっていたあの頃を思い出しヒリヒリしながらも観終わった後、ジーンと浸み渡る感覚が残るのは、主人公、周りの人たち、映像の撮り方、演出全てが誠実であろうとする、そのあり方に救いを感じたからだと思います。

濃厚な映像体験でした。

世武裕子(映画音楽作曲家・演奏家)

沈黙は屈することではない。

1回目は新聞を読むように。2回目はジュリーの目線で。

3回目は保護者や友人の輪に自分を忍ばせて観てみた。

静寂の持つ強さに圧倒されて、テニス・コートの余白に溶けきってしまった。

この感覚、言葉では到底うまく伝えられない。

月永理絵(ライター・編集者)

タイトルに反して、ジュリーはまったく沈黙などしていないと気づいたのは、映画を見始めてしばらく経った頃だ。日々のルーティンをこなし、日常をかき乱す周囲の声に身をすくめながら、彼女はずっと体全体を使って声を発していた。これは、彼女が沈黙を破るまでではなく、私たちが彼女の声を聞こえるようになるまでの、ある時間の記録だ。

中村佑子(作家/映像作家)

レシーブの快音、筋肉のなめらかさ、激しい息づかい……テニス・シーンの迫真のリアリティに、ジュリーの意志力や自立心が垣間見え、だからこそ「沈黙」する彼女なりの倫理が伝わってくる。

語ることの価値が称揚される時代にあって、彼女の「沈黙」の時間に真摯に寄りそう、この美しい映画に心から魅了された.

西田尚美(俳優)

私は、ジュリーととても気が合うと思う。

沈黙することは、とても大事なことだ。沈黙出来る環境も。観察し、耳を澄ませて、思考する。そして日常を過ごす。

私たちは皆ジュリーなんじゃないか? 私はじっとその沈黙を受け入れたいと思った。

公開表記

配給:オデッサ・エンタテインメント

10月3日(金) 新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネ・リーブル池袋ほか

(オフィシャル素材提供)