【登壇者】是枝裕和(映画監督)、松岡宏泰(東宝株式会社代表取締役社長)、和田丈嗣(株式会社プロダクション・アイジー 代表取締役社長・株式会社ウィットスタジオ代表取締役社長)、内山 隆(青山学院大学総合文化政策学部教授)、近藤香南子(アングルピクチャーズ株式会社現場スタッフマネージャー)ほか、内閣府、文化庁、経済産業省、各団体より登壇

【主催】シネマ・コネクティング・ジャパン事務局

【共催】一般社団法人日本映画制作適正化機構、公益財団法人ユニジャパン、国立映画アーカイブ、特定非営利活動法人映像産業振興機構、特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッション、東京藝術大学大学院映像研究科、NPO法人映画業界で働く女性を守る会、NPO法人独立映画鍋、NPOメディア・アクセス・サポートセンター、一般社団法人こども映画教室、一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟、一般社団法人日本映像アーキビスト協会、一般社団法人日本映像職能連合、一般社団法人日本芸能従事者協会、一般社団法人VFX-JAPAN、協同組合日本映画監督協会、助監督.com、女性スタッフお花見会

【協力】内閣府 – 運営協力:株式会社CRG

一部活況を呈する中で、依然としてさまざまな問題や課題が存在する中で解決に向け動いてきた映画業界。

そのより良い未来に向け、官民の協議体から民間団体までが広く集まり、活動や課題を共有し、映画祭という場での交流を通じた新たな連携によって今後の「顔の見える議論」に繋げる<―コネクトする―>ことを目的とした官民連携フォーラムが11月2日(日)に開催された。

https://2025.tiff-jp.net/ja/lineup/film/38031CCJ01(外部サイト)

参加団体は、「映画戦略企画委員会」より官民委員のメンバーをはじめ、さまざまな団体が一堂に介しプレゼンテーションを行いながら、交流を深めた。

【第1部】官民連携の最新動向/映画戦略企画委員会

映画業界の活況と課題克服を目指し、官民連携フォーラム「シネマ・コネクティング・ジャパン」が2025年11月2日(日)に開催された。本フォーラムは、映画業界の未来に向け、官民の協議体から民間団体までが広く集まり、活動や課題を共有し、映画祭という場での交流を通じて連携することで、今後の「顔の見える議論」に繋げる(コネクトする)ことを目的としていまする。

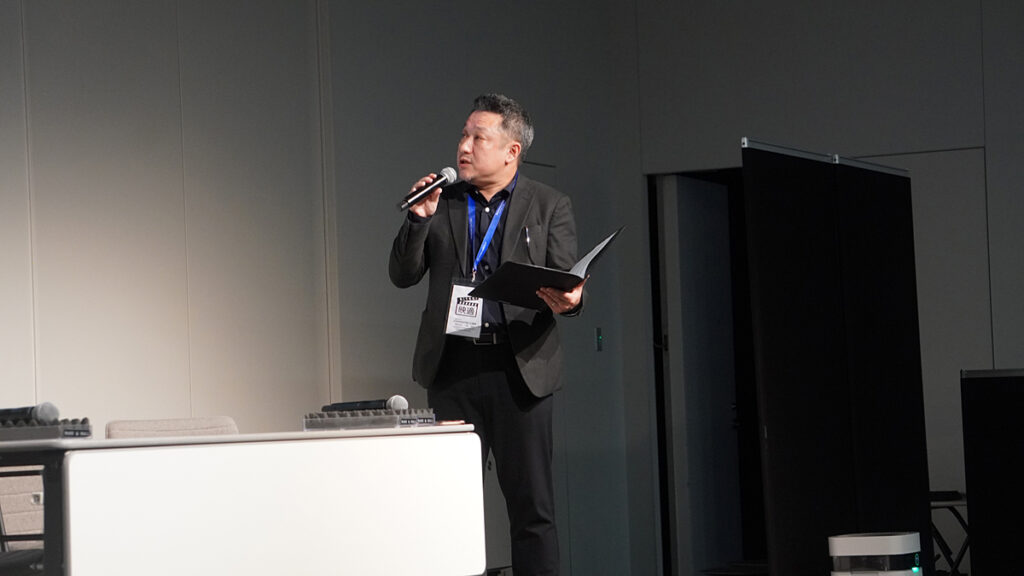

本日の進行は、映画・音楽パーソナリティの奥浜レイラ氏が務めた。

第1部:官民連携の最新動向/映画戦略企画委員会(10:00〜10:40)

第1部では、昨年6月に内閣府知的財産戦略推進事務局からコンテンツ関連産業の推進が強く打ち出され、その後9月に「コンテンツ産業官民協議会」および「映画戦略企画委員会」が設置された活動について、官民双方の代表者が意見を交換した。

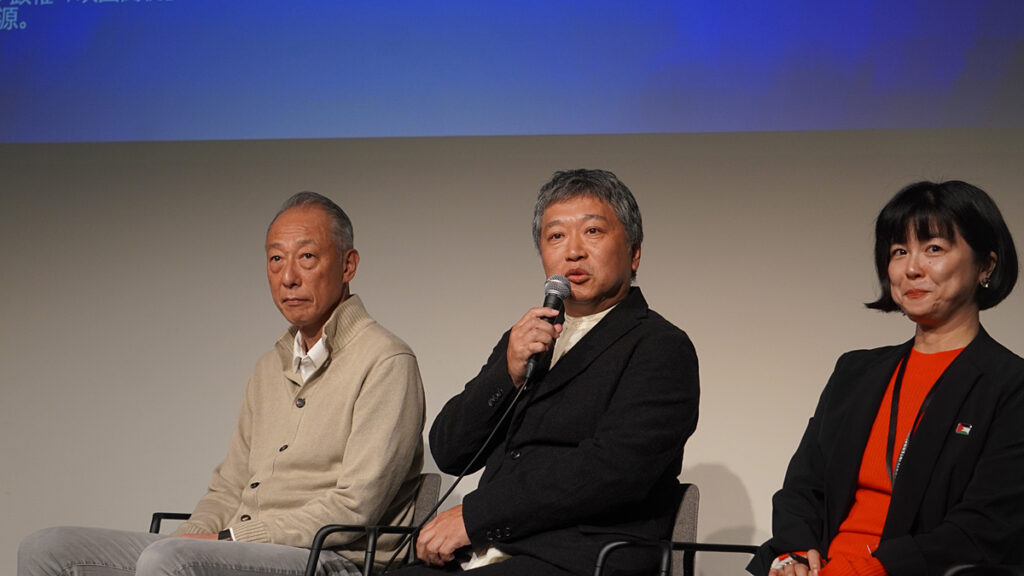

登壇者は、内閣府、文化庁、経済産業省といった行政機関の代表者、および民間側から官民委員を務める松岡宏泰氏(東宝株式会社社長)、映画監督是枝裕和氏、アングルピクチャーズ株式会社現場スタッフマネージャー近藤香南子氏、株式会社プロダクション・アイジー代表取締役社長・株式会社ウィットスタジオ代表取締役社長和田丈嗣氏、そして青山学院大学総合文化政策学部教授内山隆氏が務めた。

1. 行政機関からの報告

中原裕彦氏(内閣府 知的財産戦略推進事務局 事務局長):

知的財産推進計画2024および新たなクールジャパン戦略において、コンテンツ産業が基幹産業と位置づけられていることを強調した。政府は、2033年までにコンテンツ産業の海外市場売上高を20兆円に拡大する目標を掲げ、2023年の海外売上5.8兆円からの成長を目指し、官民でPDCAサイクルを回していく方針を示した。主な取り組みとして、司令機能の強化、窓口の一本化、労働環境の改善、クリエイターへの収益還元、「ジャパン・クリエイティブポータル」を10月31日に公開したことが報告されました。このサイトは、映画はもちろん、それ以外のコンテンツ分野についても政府の政策が一覧化され、検索しやすく、自分に見合った情報が見つけやすいサイトとなることを念頭に策定されたもの。外務省など、必ずしも直結していないように見える省庁の費用支援策も包括的に掲載されていると説明した。皆さんにぜひ使ってもらいその使用感をフィードバックして欲しいとアピールした。

「ジャパン・クリエイティブポータル」https://j-creative.go.jp/(外部サイト)

日向信和氏(文化庁 次長):

文化庁は、文芸文化技術の振興という観点から、人材、作品、海外発信の三つの観点から支援を行っていると説明した。経済産業省と連携し、総計180億円というこれまでにないスケールでクリエイター支援基金を展開し、卓越した才能を持つ映画関係者の世界舞台への挑戦を後押ししていることに言及。ndjcプロジェクトを通じて20年をかけ93名の若手作家を育成支援し、中野量太監督や坂本悠花里氏らが活躍していること、また、映画スタッフ育成プロジェクトでは学生らにインターンシップの機会を提供していることを紹介した。 創造環境改善の取り組みとして、映適の普及に向け、文化庁の事業において映適申請を加点要素化したり、映適審査料を対象経費として認めるなどの支援を行っていると述べた。

南 亮氏(経済産業省 商務・サービス審議官・商務サービスグループ長):

日本のエンターテイメントコンテンツ産業の海外売上は5.8兆円に達し、今や半導体や鉄を抜いて自動車に次ぐ規模になっていると述べた。2030年までに20兆円を達成するためには、毎年15%二つのことに注力すると示した。一つは国際的に大きな流通(プラットフォーム)の強化であり、クランチロールや集英社の漫画プラットフォーマーなど、日本発のプラットフォーマーを強化すること。もう一つは世界的な大ヒット作品の創出であり、新しいIPをどんどん作っていく必要があることだと主張した。 産業政策の指針として検討している五つの原則を紹介し、その中には、大規模・長期・戦略的な支援、日本で作り世界に届ける支援、作品の中身に口を出さないこと(クリエイターの自由の尊重)、政策支援制度のわかりやすさ(まっすぐ届ける)、そして挑戦者を優先することが含まれていると述べた。 また、来年5月のカンヌ国際映画祭で日本が「カントリー・オブ・オナー」に決定したことが報告され、これを官民一体となった海外展開支援の一つの試金石として支援していく考えを示した。

2. 民間側からの意見表明とクロストークへ

松岡宏泰氏(東宝株式会社 社長):

日本の将来を担うコンテンツ産業の中に映画が選ばれ、映画だけが「映画戦略企画会議」という会議体を持っていることは光栄だとしつつも、2030年のゴールに向けた道筋が見えないことへの焦燥感や不安があることを表明した。氏は、司令塔機能の強化(長期的に戦略的に一元管理する存在感)と、勝てる作品を選び、どう支援していくかという深い議論の必要性を訴えた。また、持続可能な産業のためには、映適などによる制作現場の適正化を無視せず、現場の底上げをすることが大切だと強調した。

是枝裕和氏(映画監督):

是枝監督は、元々、映画祭などで「コンテンツ」という言葉を使うことに強い違和感を持っていたと明かしつつ、この集まりにいるという矛盾を受け止め、葛藤を持ちつつも参加していると述べた。氏は、政府の支援を受ける上で最も大事なのは、作られる映画が「国策」とならないようにすることであると強調した。会議で度々「コンテンツ産業から大谷翔平を産む」という話が出るとし、大谷翔平のような人材を生み出すためには、生み出す土壌をどのように担保していくかという視点が不可欠だと主張した。

近藤香南子氏(アングルピクチャーズ株式会社 現場スタッフマネージャー):

フリーランスの映画スタッフの立場から意見を述べた。コンテンツ産業の躍進には、映像業界に蔓延する長時間労働の是正、取引と報酬の適正化、そして映像業界の多くのスタッフの労働環境が改善されることが必須だと訴えた。氏は、資金的な投入がされても、それを支える人材がいない現状に深刻な危機感を持っており、「あまり大丈夫だと感じない部分が実際にある」と率直に述べた。そのため、劇場やアーカイブ、教育現場、そして映画祭も含め、映画文化を支える方々への包括的かつ中長期的な支援が強化継続されるべきだと主張した。

和田丈嗣氏(株式会社プロダクション・アイジー 代表取締役社長・株式会社ウィットスタジオ 代表取締役社長):

アニメーションスタジオの経営者である和田氏は、この委員会の意義は、国や、隣にいる実写分野の方々(松岡社長、是枝監督、近藤氏など)と議論及び関係性ができたことだと述べた。 氏は、アニメーションにかけられている期待の大きさと、それを支える制作現場の不十分さ・不安定さを常々訴えてきたとし、今、大手企業の傘下に入るアニメスタジオが増えている状況は、資金繰り、固定費、人件費、そして外貨獲得が追いついていない厳しい経営環境を反映したものだと分析した。また、先日、漫画とアニメで連携して生成AIに関する共同声明を出せたことは、国が指針を示したことで民間が動くことができた一つの結果であり、この委員会の延長線上にある成果だと評価した。

内山 隆氏(青山学院大学総合文化政策学部 教授):

内山教授は、自身の役割は、研究者として長期の流れの中で政策が脱線しないように持っていくことだと述べた。日本の映像振興政策の流れを、2000年代の受け入れ体制づくり、2010年代の大型予算の付与、コロナ禍の数々の給付金、そして現在の国際競争力強化を目指す「3度目のムーブメント」だと位置づけた。

クロストークへ

内山教授は、持続的・長期的な官民体制を作るための三つの条件を提示した。

1. アームズ・レングス原則:お金は出すが、口は出さないという体制。

2. 結果としての多様性:言論・思想を交える分野であるため、多様な作品が生まれる必要がある。

3. 透明性、客観性、公平性:国費を使う上での公正な制度が必要である。 内山氏は、ヨーロッパで実績のある税制優遇制度や自動補助金制度など、「市場が評価したことに対して後付けで政府が支援する」体制を模索すべきだと提言した。

これに対し、中原事務局長は、政府も内山教授の指摘を研究しており、政府「作品の中身に口を出さない」という原則を改めて強調。また、支援制度を分かりやすく、世の中からも理解してもらえるよう、まっすぐ届く仕組みにしていくと述べた。

松岡社長は、興行収入からの自動助成金制度について、実現しない理由は財源にあり、日本では税金ではなく民間の利益から出す必要があり、民間だけで議論がスタックしていると現状を分析。

是枝監督は、自動助成金制度について、「公助の前に共助」、すなわち業界全体が、まず自分たちの働く環境や多様性に対して取り組みを強化し、それが土台にあるべきだという考えを示した。

また、映適ができたことで、現場が「基準を意識しながら」動くようになり、「今日はここまで、明日何時に開始しよう」というふうに確実に変わってきていると、ルールを提案することの重要性を改めて訴えた。

【第2部】映画振興策の現在

第2部:映画振興策の現在(10:40〜11:30)

第2部では、映画産業の振興を担う中心的な団体が、それぞれ8分の持ち時間で活動を報告した。

1. 特定非営利活動法人 映像産業振興機構(VIPO):槙田寿文氏

VIPOは、主に人材育成と市場開拓を行うNPO法人であり、省庁の事業でカバーできないところを補完する*役割を担っていると説明した。

・国際プロデューサーコース:全て英語で実施。これまでに120名程度が経験。

・ニューヨーク脚本ワークショップ:コロンビア・フィルムスクールなどの教授・脚本家が日本の若手監督の脚本をブラッシュアップ。15作品が参加し、うち2作品(『ルノワール』、『HAPPYEND』)が各国映画祭コンペに出るなどの成果。

・プリプロダクション支援(経産省 J-LOD X):すでに100件を超えるプリプロダクションが採択され、「金額の規模と使いやすさ」から、日本はトップ・ランナーを走っている可能性があるという見解を示した。

・ファーストカットラボ・ジャパン:完成直前に編集のプロがコンサルテーションを提供。『ロストランド』(ヴェネチア映画祭オリゾンティ部門で3部門を受賞)などの作品の最終カッティングに貢献。

・ndjc:監督デビュー率は約47%。ndjc出身監督がカンヌ監督週間に2年連続で選出(山中瑶子氏、団塚唯我氏)。

・映画スタッフ育成プロジェクト:インターンが300人以上経験。受け入れプロダクションは97社。就職率は75%。

・国際連携:韓国映像振興院(KOFIC)と日韓プロデューサーエクスチェンジを開始。フランス国立映画センター(CNC)と包括的な協力の議論を開始。

2. 公益財団法人ユニジャパン:高津利浩氏

ユニジャパンは、1957年の日本映画海外普及協会を起源とし、映画祭、マーケット、国際支援の三事業を柱としている。

・映画祭事業(TIFF):今年38回目。国際交流の進化、ジェンダー問題への取り組み、人材育成(アジア学生コンファレンス新設)三つの目標を掲げる。

・マーケット事業(TIFFCOM):映画、テレビ、配信、アニメに加え、原作IPも対象とした国際的な商談の場。完成作品の売買だけでなく、企画のマーケットや資金調達(ギャップファイナンシング)過去最高となる見込み。

・国際共同制作の支援:二国間協定(中国とイタリア)に基づく認定事務局業務。

・クリエイター支援(フィルムフロンティア):文化庁基金に基づき、実写分野の海外渡航プログラムを主導。選抜した4名を18ヵ月間にわたり支援し、最大410万円の企画開発資金も提供。

など上記以外にも多数の事業を進めている。

3. 特定非営利活動法人 ジャパン・フィルムコミッション(JFC):関根留理子氏

JFCは、日本にFCができてから25年を経て、現在160を超える会員を持つネットワーク組織。会員の90%以上が自治体やその外郭団体に所属しており、地域活性化が主な目的。

・ロケ地フェア:映像制作者と地域FCとのネットワーク作りのため、20年以上にわたり年2回開催。

・ロケーション・データベース:国立映画アーカイブの事業としてVIPOと共同運営。地域FCが地域情報、制作会社リスト、撮影に関する法律・条例などの情報を提供。

・国際連携:文化庁事業として、アジア地域での共同制作やネットワーキングイベントを、今年はバンコクで予定。アジアのFCネットワークでは副会長を務めており、連携を強化。

啓蒙活動:市民にFCの活動を理解してもらい、撮影の環境を良くするため、JFCアワード(11回実施)や、優秀制作部賞を設けている。

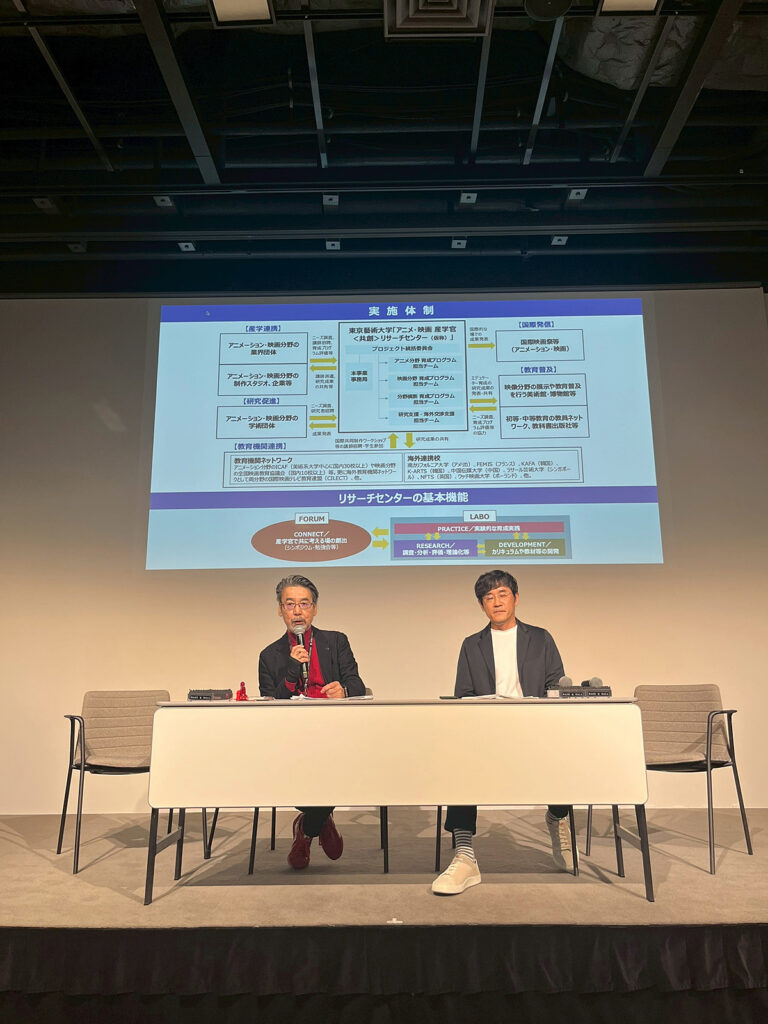

4. 東京藝術大学大学院映像研究科:諏訪敦彦氏、布山タルト氏

東京藝術大学は、大学院映像研究科(映画、メディア、アニメーション、来年度からゲーム・インタラクティブアート専攻設立予定)を拠点。

・「アニメーション・映画、産官学の協創リサーチセンター」構想:文化庁のクリエイター基金の助成を受け、3年間の計画で進行。

・国際実績:韓国のKAFA韓国映画アカデミーと共同開発ワークショップを実施し、優秀企画がグランプリを受賞。フランスのフェミスとの交流で学生を派遣。

・長期的な人材育成:国際的に通用する人材育成のため、映画・アニメーションを教育する人たちを育てるための育成講座を2027年を目処に開発する予定。

・リサーチ機能:ワークショップを実践するだけでなく、その内容を調査分析、評価、理論化し、教材開発などに還元していく循環的な研究機能を持たせる計画。

5. 国立映画アーカイブ:岡島尚志氏

国立映画アーカイブは、日本で唯一の国立の映画機関。

・保存:映画の文化・振興における最も地味で、最も重要な仕事として保存を挙げた。

・コレクション:1970年設立当初から保存活動を続け、現在9万本を超えており、巨大なコレクションであると評価。コレクションの約6割は記録文化映画。

・上質な上映:非営利上映を実施。無声映画の上映など、映画の歴史の基礎をきっちりと上映。

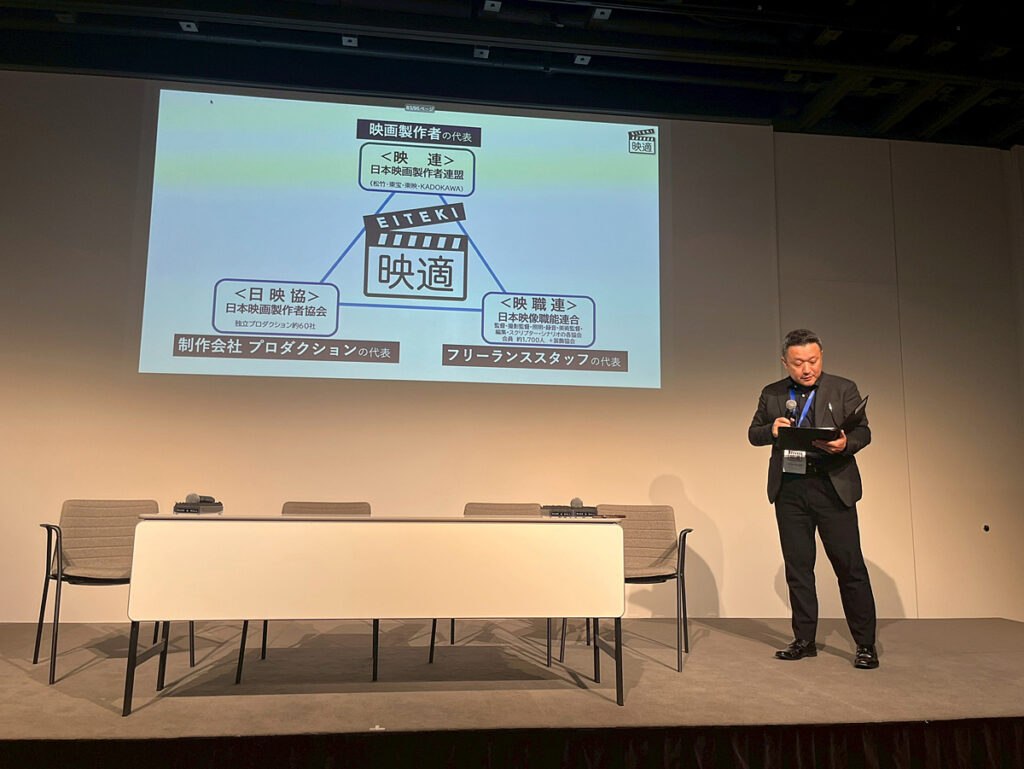

6. 一般社団法人日本映画制作適正化機構:大浦俊将氏

映適は、映連、日映協、映職連の3団体を中心に映画界が自主的に設立した第三者機関。50年以上統一的なルールがなかった映画制作現場に、映適取引ガイドラインというルールを作り、労働環境の適正化を図っている。

・ガイドラインの主要項目:1日の撮影・作業時間は最大11時間以内、2週間に1日の完全休養日を含む休日取得の確保など全9項目。

・実績:スタートから約2年半で累計192本の申請があり、108本が適正であると認定。

・現場の変化:認定作品の平均で、1日あたりの撮影時間は最大11時間に対し9時間未満(8時間49分)、1週間あたりの平均休日取得数は2日以上(2.04日)となり、「やればできた」ことが証明された。

・影響範囲:申請本数は、日本アカデミー賞対象の実写映画の8割以上をカバーする勢い。

・課題:適正化による制作費の一部上昇(110%~150%程度)と、人材不足。

【第3部】映画業界の現状・課題

第3部:映画業界の現状・課題(11:40〜13:00)

第3部では、各職能団体やコミュニティが、現場の危機や切実な課題について、それぞれ7分の持ち時間で報告した。

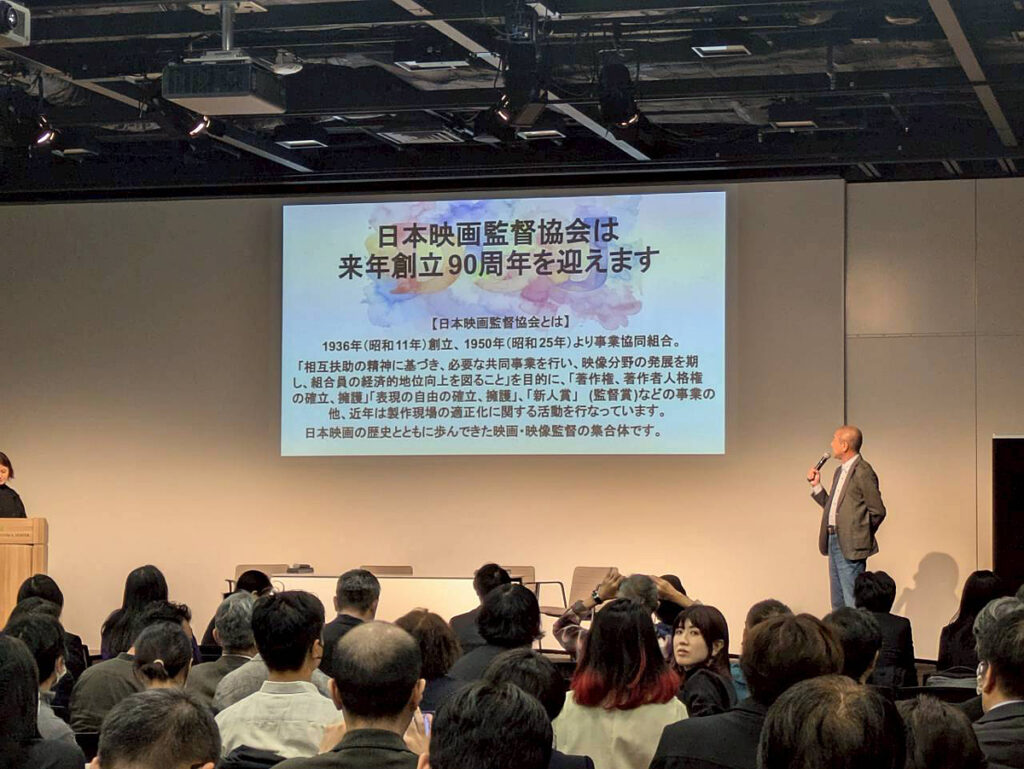

1. 協同組合日本映画監督協会:松島哲也氏

監督協会は来年創立90周年を迎える。

・現状の課題:会員数は約430名いるが、高齢化という問題や、映画監督には著作権がなく、権利が非常に脆弱であるため、若手監督や助監督の歩む道が不安定であると指摘。

・未来に向けた活動:100周年に向け、監督協会は若手監督や助監督の抱える問題を共有し、交流を図り、協会への参加を呼びかける。来年2月26日には、「映画未来 DGJ NEXT ERA」を開催予定。若い映画人にも参加してもらうよう、仕組みの改革を進める。

2. 一般社団法人日本映像職能連合(映職連):中村義洋氏、山内 薫氏、小林加苗氏、村木恵里氏

映職連は、監督、撮影、照明、録音、美術、編集、スクリプター、シナリオ作、装飾の9つの職能団体で構成。

・スクリプターの絶滅危機:映職連は、10年後には一つの職能がなくなるかもしれないという深刻な問題として、スクリプター(記録)の危機を報告した。

役割:小林氏(スクリプター協会)は、スクリプターが撮影現場での芝居やカットのあらゆる情報の記録管理、編集部への情報伝達、最終的な完成台本の作成まで行う、作品の品質を支える「一人部署」であることを説明。

現場の現状:山内氏(スクリプター協会 理事長)によると、スクリプターは現場でたった1人のパートであり、99%が女性のフリーランス。「助手」(見習い)というパートがないため、人材が育っていない。

労働環境の過酷さ:ラインプロデューサーが予算内にはめるためにスクリプターを「使わない」という判断をするケースが増加。現場だけ、編集は別日での対応といった仕事が増え、生活もできなくなり、疲弊してやめてしまう人もいる。

業界への影響:中村氏(映職連)は、スクリプターがいなくなると、「繋がりと関係なく暴走して撮ることもあり、使えないカットがものすごく多くなる」と指摘。村木氏は、編集に割く時間が削られ、「クオリティが下がってしまう」と切実な懸念を表明。

要望:山内氏は、最低限の報酬と見習い助手システムの導入を強く求めている。

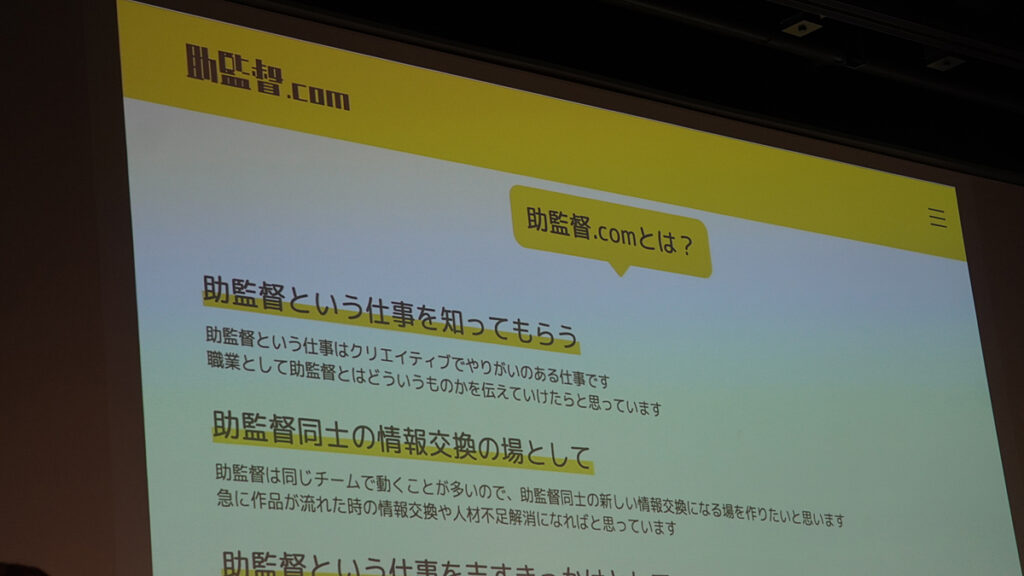

3. 助監督.com:山下久義氏

山下氏が主催する助監督.comは、助監督不足の深刻さを解決するために始められた団体であり、山下氏は活動を全て自腹(自費)で運営していると明かした。

・活動概要:助監督の仕事はスケジューリングだけでなく、演出の発想や手法を発想する「クリエイティブ」な一面も重要であることを伝えている。年に数回、参加費無料で若手助監督を中心とした交流会を開催。

・現場の危機:コンテンツの作品数は増えているのに助監督の数は増えておらず、経験不足の助監督が潰される状況が多発し、作品のクオリティが下がっている。

・後継者不足:助監督.comの活動について過度な負担を抱えている主催者(山下氏)に次いで誰がやるのか、という後継者不足の問題も同時に抱えている問題点を語った。

4. 一般社団法人VFX-JAPAN:塩田周三氏(代表理事、株式会社ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役)

VFX JAPANは、日本のCG/VFX産業の交流を支援する組織として2012年3月に設立。

・主な活動:優秀なVFX作品を表彰するVFX JAPANアワードの開催。リアルタイム・エンジンやバーチャル・プロダクションなど、最新技術を取り上げたセミナーを開催。フリーランスが多い会員のために文芸美術国民健康保険の入会資格を提供。日本アカデミー賞のクリエイティブ貢献賞への推薦を実施。

・課題:使用するツール類が全て海外製であるため、為替の影響を受けコストが上昇しており、物作りをする環境が厳しくなっていると述べた。また、ハリウッド・チームとの規模の差が大きい中で、いかに存在意義を示すかが課題であるとしている。

5. 一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟(NAFCA):福宮あやの氏

NAFCAは2023年4月に設立され、「アニメに未来があることを信じたい」をスローガンとして活動。

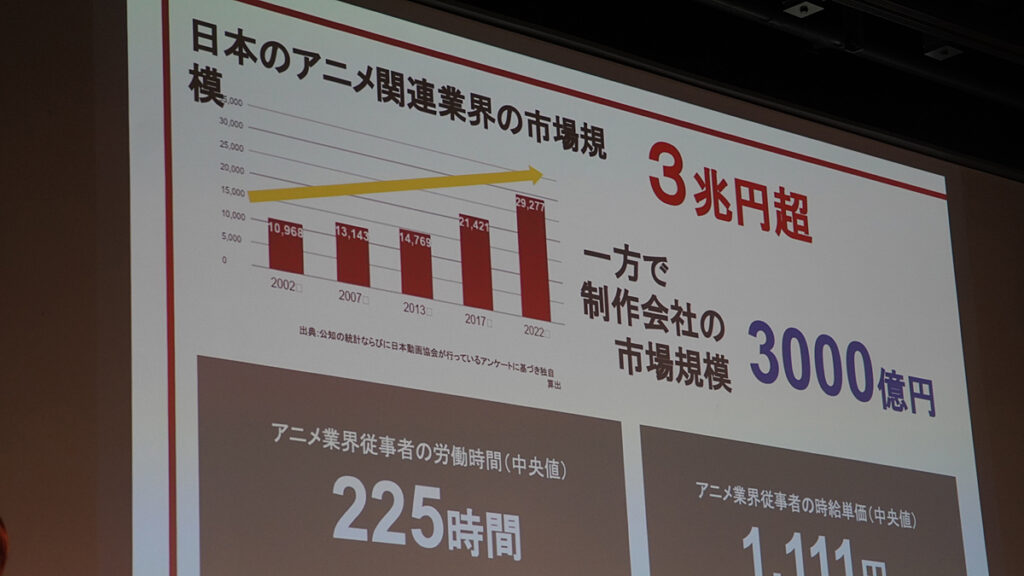

・市場規模と分配:日本のアニメ産業全体の売上は世界で3兆円超だが、制作現場の市場規模は全体の約10%程度(3,000億円)しかお金が来ていないのが現状。

・労働環境:アニメ業界従事者の労働時間は中央値で月225時間、時給換算の中央値は1111円であり、当時の東京都の最低賃金(1113円)を下回る水準。アニメーターの80%はフリーランスであるため、労働基準法ではカバーできない。

・活動と提言:人材育成の悪循環を断ち切るため、現場でのミスマッチを減らすことを目的としたアニメーター スキル検定を設立。

・生成AIへの懸念:生成AIの活用において、中間素材(原画や動画)の権利関係が不透明である点を指摘。十分な報酬がない現状では、権利関係の課題を越えていかなければならないと警鐘を鳴らした。

6. 一般社団法人日本芸能従事者協会:深田晃司氏(運営委員)

深田氏が運営委員として登壇し、代表理事の森崎めぐみ氏による録音音声の報告が行われた。本協会は、令和3年に厚生労働省が労災保険特別加入制度の対象を芸能従事者に拡大したことをきっかけに設立された互助組織。

・活動概要:働く上でのセーフティネット、健全な心身、適正な取引、安全な環境作りを目的としています。文化芸術分野で働く人の94.6%が雇用されていないという実態を受け、フリーランスをカバー。

・健康管理:健康診断システム、産業医の設置、臨床心理士による無料相談など、企業並みのサービスを提供。

・厚労省過労死白書:長時労働、不安・鬱傾向の多さ、そしてハラスメントが一般企業よりも抜きん出て多いことが判明。

・労災保険:芸能従事者や特定フリーランス事業向けの労災保険特別加入制度を提供し、手続きは24時間オンラインで可能。

・不平等の是正:深田氏が補足として、不安定な芸能の仕事で起こる経済的・心理的な不平等(例:地方出身者が不利、結婚・出産で女性がやめていく状況など)を是正するためにセーフティネットが必要であると強調。

7. NPO法人映画業界で働く女性を守る会(swfi):SAORI氏

SAORI氏は、自身がフリーランスの現役スタッフ(小道具担当)であり、子育てをしながら働く当事者の目線で立ち上げた団体であると紹介。小道具としての問題点はスクリプターや助監督が抱える問題と「ほぼ同じ状況」だと述べた。

・活動概要:子育てしながら働ける業界は、全てのジェンダーが働きやすい業界になるという思いで活動。毎月オンラインで意見交換を行う談話室を4年継続で開催。また、ハラスメントセミナーを継続開催し、11月21日に東宝スタジオで開催予定。

・現場の課題:子育て中のスタッフは、土日夜間や地方ロケに参加できず、仕事のチャンスが減ってしまう。「仕事と子どもの両方望むなんて甘い」と言われる業界の文化に対し、「こんな産業は終わる」と強い危機感を訴えた。

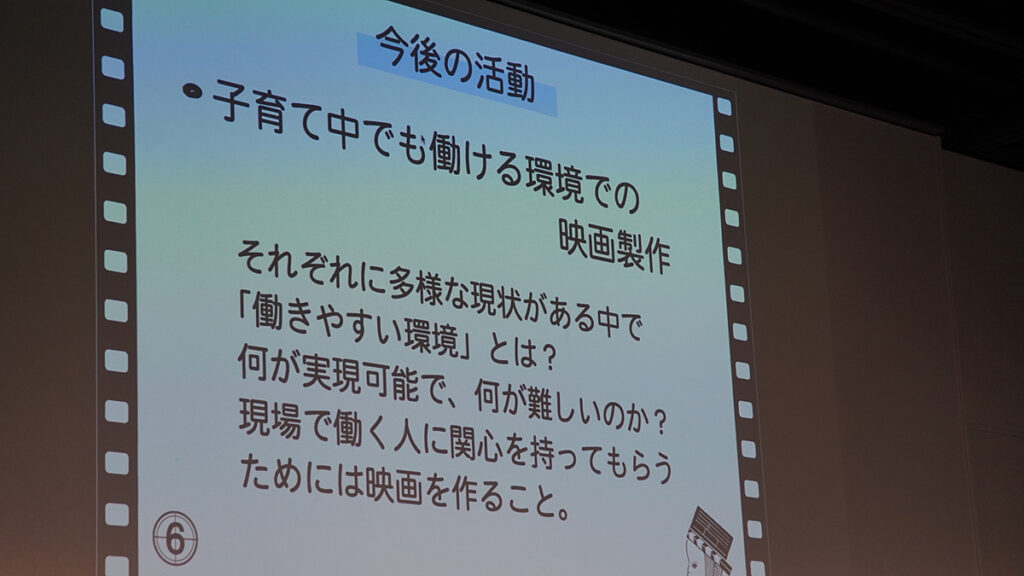

・未来の目標:子育て中でも働けるような新しいスケジュールの映画制作を模索する企画を立ち上げたいと表明。

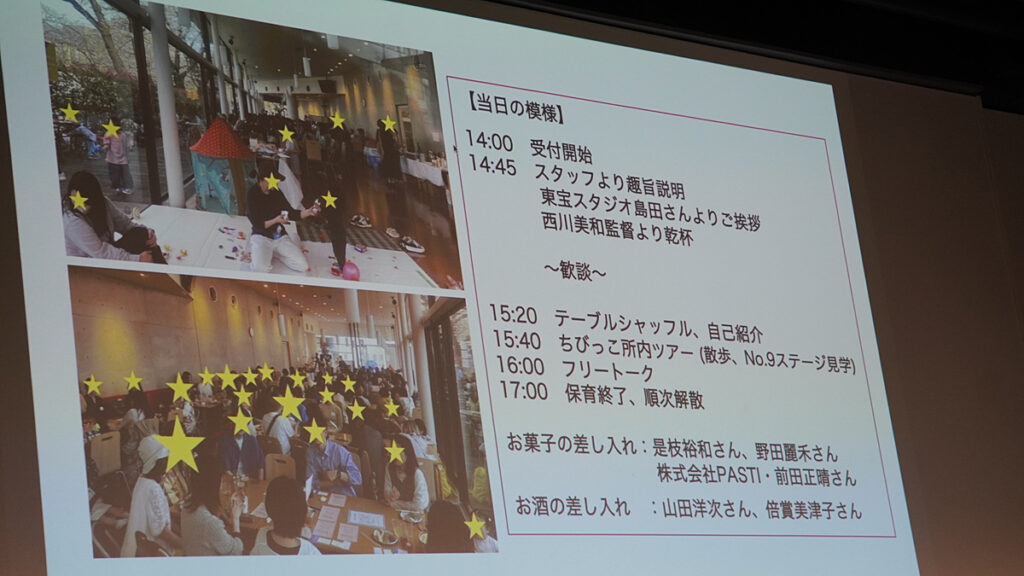

8. 女性スタッフお花見会:伴瀬萌 氏、梅澤ゆきみ氏

映画監督の西川美和氏の呼びかけから始まった育児サポート勉強会のメンバーが、交流の場として「お花見会」を企画・実施。

・勉強会の背景:映適発足後も子育てをする人への支援策が不十分であったため、当事者たちが自由に対話する場として2023年から継続開催。

・お花見会の成果:2025年3月に東宝スタジオのカフェテリアで実施。託児サービスや授乳室を整備し、結果として100名以上のスタッフと約30名の子どもたちが集まった。

・切実な意見:参加者からは、子育てと仕事の両立は「2文字では済まされないような戦い」であり、「一度実験で9時から17時、土祝日完全休みの働き方で作品を作ってみてほしい」という具体的な意見が出た。「一生映画の仕事を続けられるとは思えていない」スタッフが多くいる現状を改めて考える場が必要であると訴えた。

9. NPO法人独立映画鍋:新谷和輝氏(共同代表)

独立映画鍋は2012年に設立され、「多様な映画と社会をつなぐプラットフォーム」を掲げるNPO法人。会員は約190名。

・設立趣旨:メジャーとインディペンデントの二元論ではなく、それらを結びつける持続的、公共的なプラットフォームを作りたいとしている。

・活動概要:インディペンデント映画を取り巻く環境や問題について、勉強会やシンポジウムを継続して開催。東京国際映画祭とは連続7回、東京フィルメックスとも毎年連携企画を開催。

・中間組織の役割:現場の課題や声をプラットフォームとして吸い上げ、行政への提言活動やリサーチなど、上層部に繋いでいく中間組織としての役割を担っていると述べた。

10. NPOメディア・アクセス・サポートセンター:徳江さやか氏

NPOメディア・アクセス・サポートセンターは2009年からNPOとして、映画のバリアフリー活動を続けている団体。

・設立の経緯:「字幕がなければ私は死ぬまでこの映画を見ることができない」という言葉がきっかけ。

・普及の成果:2016年に、映画の音に同期して再生するアプリが導入されたことで、バリアフリー対応作品の数が急増。

・現状:大作や日本アカデミー賞を受賞するような作品はほぼ100%対応している状況。バリアフリーは、当初の福祉的要素から、現在は「もう一つの演出」として制作に関わる方たちと共に作られている。

11.一般社団法人こども映画教室®:浅見 孟氏

こども映画教室は、全国の小中高生を対象に、映画に関するワークショップやシンポジウムを実施。

・活動目的と方針:こどもたちが映画に親しみを持てるように、映画と出会ってもらう場作りを目的としている。大人は手出し口出しをしないこと、そして本気の大人に出会うことを大切にしている。

・実績:2024年現在、延べ1万人のこどもたちがこの活動を体験。

・未来への訴え:活動を担うスタッフ育成が急務。児童養護施設やヤングケアラーのサポート団体など多様な団体からのニーズがあるが、資金・スタッフ不足で十分に対応できていない現状を指摘し、「未来の業界を担うこどもたちへの支援」は業界全体の認知が必要であると訴えた。

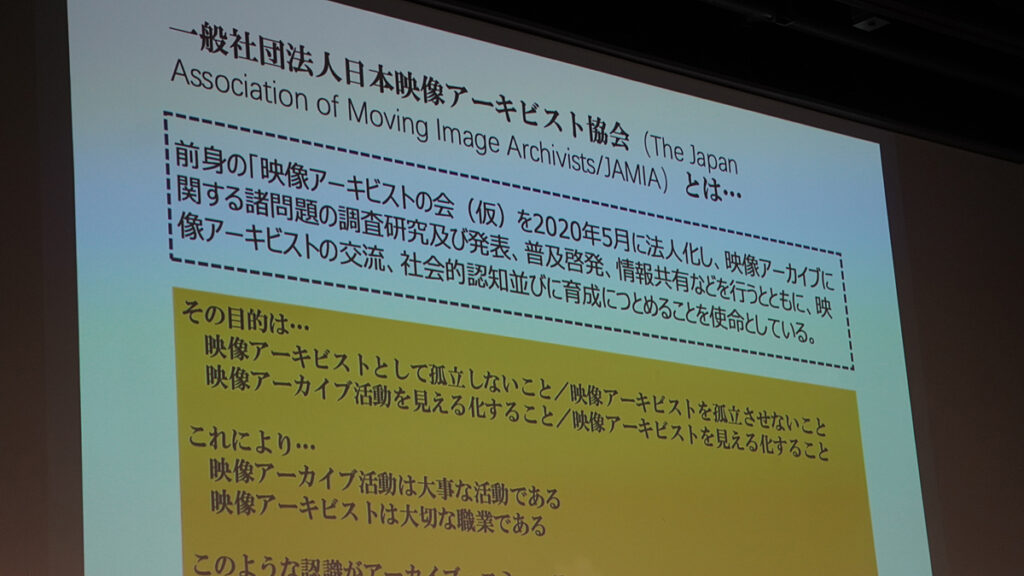

12.一般社団法人日本映像アーキビスト協会:田中重幸氏、星遼太朗氏

本協会は2020年5月に法人化し、映像アーカイブ活動の認知と、映像アーキビストという専門職の育成を支援することを目的としている。

課題:

1. 人材:アナログ・デジタル問わず、長期保存から修復、運用までの一貫した知識と能力を持つ人材が不足。包括的な教育プログラムの整備が望まれている。

2. 予算:アーカイブの長期運用には維持費用が必要であり、長期間にわたる安定した財源の確保が欠かせない。

3. 社会的認知:映像アーカイブが社会に欠かせない活動であり、アーキビストが専門職として携わる状況を作るため、社会的な認知を広める必要がある。

・ノンフィルムの重要性:スクリプターや助監督が残した資料が、失われた映像の復元に貢献した事例を引き合いに出し、フィルム以外の資料(ノンフィルム)の保存の重要性を訴えた。

閉会:近藤香南子氏

閉会挨拶を務めた近藤香南子氏(シネマ・コネクティング・ジャパン事務局)は、参加者への感謝を述べるとともに「政府のさまざまな動きが映画に関わる全ての人々、そして観客にまで影響があることをより意識し、今後より官民の連携を強めていくべきだと呼びかけた。また民間側でも知恵を出し合い、「縦、横、斜めの交流の機会」と「有機的な変化」が増えていくことへの期待を表明し、フォーラムを締めくくった。

【是枝裕和監督・コメント:「シネマ・コネクティング・ジャパン」実施について】

今回のフォーラムは、政府含めて官民の映画に関わる人たちが皆並んでお話をしてくださったという点で、極めて有意義であったと思います。

これまで映画が「コンテンツ」として語られる現状に戸惑いを感じていましたが、この機会を通じて、周りの多くの方々が映画について深く考えているということが理解してもらえた意義は大きいです。

以前、政治・政府との関与に強い警戒感を持っていましたが、実際に話してみると、むしろ民間側と同じかそれ以上にしっかりとした認識や哲学を持つ政府関係者がいたため、彼らと連携を取っていく必要性があると感じています。

官民委員会の担当者との間では、この一年の成果と課題について共通認識が持てているため、「トップがどうなろうとやるべきことは変わらないだろう」「土壌を、ちゃんと耕す」後方支援が大切、というスタンスを堅持することにかかっています。

また、第2部、第3部で国立映画アーカイブ、女性スタッフお花見の会や監督.com、といったさまざまな団体がリアルで参加し、横断的な連携が図られたことは、非常に重要でした。監督は、スタッフの生活状況などが見えなくなる危険性があるため、現場の声を吸い上げてもらい、自分の現場から変えていく上で、この取り組みは大きな意義があったと認識しています。

第38回東京国際映画祭 開催概要

開催期間:2025年10月27日(月)~11月5日(水)

会場:日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区

公式サイト:https://2025.tiff-jp.net/ja/(外部サイト)

(オフィシャル素材提供)