2024年12月6日(土)〜12月19日(金)まで、新宿K’s cinemaにて開催される東京ドキュメンタリー映画祭で、言論の自由が急激に奪われた香港の記者たちを追った『紅線 Red Line』が上映される。

「紅線(レッドライン)」とは、越えてはならない、あるいは譲れない一線のこと。2019年の民主化運動の後、香港では国家安全維持法が施行され、言論の自由が急激に奪われ、民主派の新聞は次々と営業停止に追い込まれた。それでも取材を続けようともがく記者たちの3年間の葛藤を記録する。完成後、共同監督の佐藤充則は急逝し遺作となった。

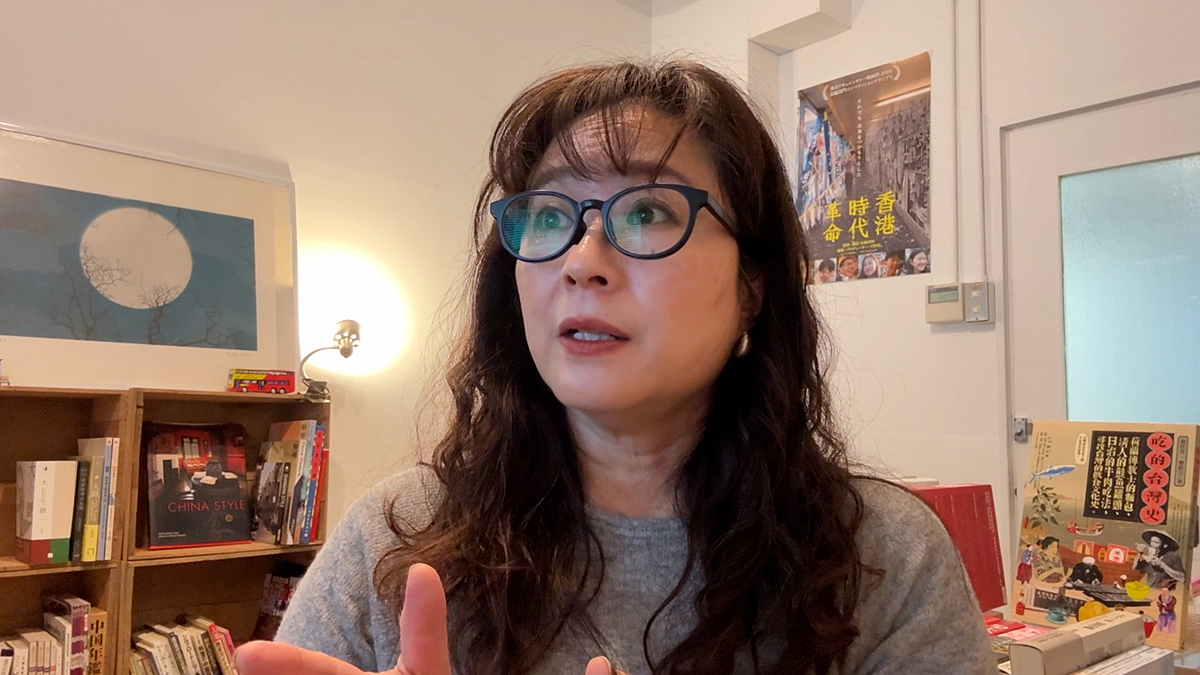

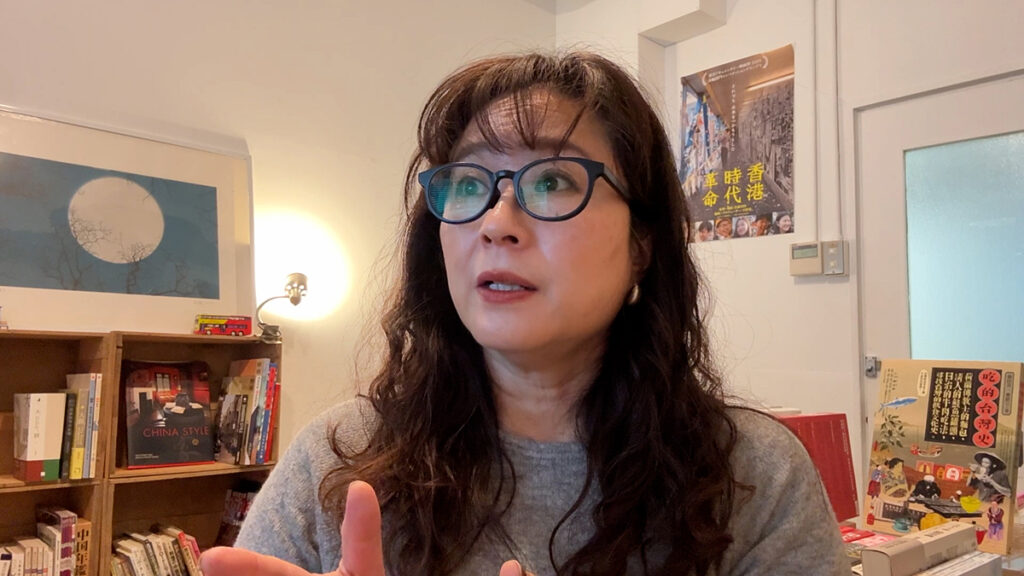

この度、上映を前に、平野 愛監督のインタビューが届いた。

Q.『紅線 Red Line』を制作した経緯をお教えください。

2019年の反逃亡犯条例のデモの後、香港国家安全維持法(※以下“国安法”)が導入されて、大変な危機感を覚えたからなんです。というのも、2015年に中国本土でスパイ法を含めた改定国家安全維持法という法律が導入されて、人権弁護士や活動家が一網打尽にされた事件が頭に浮かびました。2015年7月9日に起こった709事件というのが有名なのですが、数百人の人権弁護士が一斉に拘束されたということがありました。それこそ2019年の香港のデモの直前、3月に709事件で逮捕された弁護士を弁護した弁護士さん(複雑ですが……)が収監されている刑務所に、その奥さんと支援者たちを撮影しに行きました。現場であからさまに尾行されるなど、これまでの取材で一番怖かったロケです。そんなことが脳裏に浮かんできて、これは大変なことになる……と嫌な予感がしました。しかも、この香港版国安法は日本の国会にあたる立法会を通さずに導入されています。これは事実上の一国二制度の崩壊です。本当に驚きました。ただ当初はコロナなどがあって、半年ほどは大きな動きがなくて、一体どうなっているのだろうと不思議に感じていたところに、アップルデイリー(リンゴ日報)の閉鎖というニュースが入ってきました。驚いて、これはやらねばと思いました。そこからこの『紅線』は始まったんです。

NHKのBS1(現在はBS)スペシャルの『それでも声を上げ続ける』として、2022年、23年、24年に合計で3本を制作して、その3年分の記録を大幅に再編集して『紅線』として映画にしました。

Q.タイトルの『紅線 Red Line』ですが、作中も「自らを萎縮させるレッドラインを引きすぎないように気をつけています」という言葉もありましたが、改めて、どのような言葉なのかご説明いただけますか?

“紅線”とは、越えてはならない一線、あるいは譲れない一線という意味です。この“紅線”は、シャーリー(・リョン)にインタビューをしている中で出てきた言葉で、その後取材の中で何人もがこの“紅線”という言葉を使って、自らの取材活動の危機感を表していました。ただそこには彼らの危機感と同時に、記者としてのプライドも感じ取れて、タイトルとしてピッタリではないかと思いました。

Q.学生を含め、リンゴ日報の記者だったシャーリー・リョン、スタンドニュースの記者だった香港記者協会会長のロンソン・チャン、リンゴ日報の主席記者だったアルビン・チャンをメインに追っていましたが、ご本人たちも報道の自由を訴えている方たちなので、取材に協力的な方々が多かったですか?

シャーリーやアルビン、ロンソンなどある意味覚悟を決めている人は非常に協力的でした。ロンソンの遅刻癖には苦労しましたが(笑)。でも、年々取材を受けてくれる人や取材範囲は狭まっていったことは事実です。2019年のデモ当時、取材を断られることはまれでしたが、2021年頃からは基本的には受けてもらえないものとして、いつもダメ元という感じで、映画の中でも出てきますが「撮影はいいけど、インタビューには答えられない」という人もいました。この場合、撮影させてもらえるだけまだいいほうでした。またこちらも、協力してくれるからといって、あまり踏み込んでは後で危険にさらすことになるのではと、編集中もあれこれと心配しながら作っていきました。特に学生さんは、思いも強く熱く、あれこれと話してくれますが今後のこともあるので、惜しくも落としたシーンはあります。これも私たちの“紅線”だったのかもしれません。

Q.リンゴ日報が閉鎖されて半年後の2021年12月のシーンで、リンゴ日報のカメラマンだった方がタクシー運転手になっていることが分かりましたが、その後、カメラマンたちは就職できたかなど最新情報はわかりますか?

基本的には元アップル、元スタンド、などとわかるとまず大手メディアには就職はできなかったようです。なので、転職や移民として海外に行くということになります。イギリスのシーンがありますが、それは移民したカメラマンが撮影してくれました。あるスポーツカメラマンは、フリーランスで仕事をしているということでした。

アップルが閉鎖されて、記者を含め、カメラマンも多くスタンドニュースに移りましたが、そこも運営停止が決まり、衆新聞(シチズン・ニュース)もなくなると、行き場を失った記者たちの一部は自らネットメディアを立ち上げて小規模ながら取材活動を続けていっていました。その力強さにも感服しましたけれど、やはり資金難が一番のネックで、書店を開いて情報発信の別の道を模索するなど、あきらめない姿には大きな勇気をもらいました。

Q.「言論の自由のある社会になってほしいから記者を続ける」「誰かの支えになれば」「『暗闇で夜明けを待つ』市民たちの小さな光になりたい」などそれぞれが記者を続ける理由を話していましたが、閉鎖に追い込まれても記者を続ける人たちには共通点はありましたか?

口惜しさ、はあると思います。自分の意思とは別に「明日からなし」と理不尽に言われて納得いかないでしょうし、“自分にはこれしかない”という言い方をよくしていました。2019年のデモで、多くの市民は香港社会や若者の将来のために声を上げたのに、その声はかき消されただけではなく国安法の導入という鉄槌で粉々にされ、その声はもはや犯罪であるという烙印さえ押されました。一緒にデモに参加した友人が行方不明になったり、逃げて自分だけ逮捕されずに罪悪感に苦しんだり、本音で話していいのか友人同士で疑心暗鬼に陥ったりして多くの市民が心に傷を負い、その痛みを隠しながら今も香港の街、あるいは他のどこかの街で生きています。記者達にはその気持ちを敏感に感じて共有していますし、代弁し、寄り添いたいという思いが常にあるのだと感じていました。

Q.シャーリー・リョンは台湾に亡命、ロンソン・チャンとアルビン・チャンは香港に残るという選択をしているかと思います。海外移住した記者が多数とのことですが、ロンソン・チャンとアルビン・チャンは記者の中でも香港への愛が強いという印象ですか?

香港を離れることがすなわち、愛が薄いとは考えていません。取材できる場所と内容、そして金銭面や家族との兼ね合いなど、それぞれ事情が違うと思います。みんな、とても苦しい選択をしています。ロンソンはイギリスに短期留学をしますが、そのまま帰国せずに残ってイギリスに暮らすことも可能だったでしょう。空港で彼を見送る人の多くはきっと帰ってこないと思っていましたし、その前提で大手メディアまで取材に来ていました。厄介者が香港からいなくなる、という記事が翌日出ていました。シャーリーは取材する内容に妥協ができず、もっと踏み込みこんで言葉を選びたくないからこそ離れる決断をしました。アルビンは比較的安全で、しかも自分がアップル時代からずっと手掛けてきた法廷取材を活かせるメディアを立ち上げるほうにかじを切りました。みんな自分の大事な香港のために、大きな人生の選択をしたのだと思っています。多くの香港人が香港を離れました。二度と戻らない覚悟の人もたくさんいます。香港を離れたことを負い目に感じたり、そのことでこれ以上傷ついてほしくないと願っています。

Q.「自分の頭で考えることを諦めてはいけない」という言葉などがあり、自主規制についての葛藤も垣間見れましたが、香港に残った記者たちの葛藤は、どのような場面で感じましたか?

ロンソンがマンションの修繕に関しての取材を行う中で、「これからは民主や権利といったことではなく、市民生活を取材する」と言っていて、現場でそれを聞いた時に挫折と葛藤を強く感じました。このロンソンをして、この決断なのかと。でももっと驚いたのは、それをも許さない逮捕という事態でした。確かにマンションの修繕工事でこんなに盛り上がるのかとは思っていましたが、まさかこんなことで逮捕するのかとひどく驚きました。すぐに釈放されたので、起訴されるはずないと思っていましたが、それも予想を裏切られました。記者協会の会長をそのように逮捕することで、ほかの記者たちが自主規制をしないはずがありません。だからこそ、ロンソンは罪を認めず、5日間の実刑を言い渡されましたが今も上告しています。その記事を書くアルビンも言いたいことは多いのでしょうけれど、法廷の内容を端的に報道するにとどめていました。ただ、判決直後にインタビューした時に怒りに燃え、「こんなことはあり得ない」と吐き捨てるように言った姿は忘れられません。ずっと葛藤し続けているのだと思います。

Q.シャーリー・リョンが「リンゴ日報が閉鎖されて一晩でネット上の情報全てを失った」と紙の紙面を大事にしているシーンがありましたが、平野さんは発表する媒体についてなど考えるところはありましたか?

アップルデイリーのような極端な事例は、日本では考えにくいのですが、例えば撮影した素材に関しては気をつけていた点はありました。毎回、取材を終えるとハードディスクに移すのですが、それと同時にgigafile便など大容量を送信できるソフトを使って自分宛てに送り、日本で受け取れるようにしていました。幸い実際にハードディスクを没収されるということはありませんでしたし、帰国してダウンロードするということもありませんでした。ただ、毎回この作業をするのがなかなか大変でホテルを決めるときにWi-Fiの速さを重視してホテル選びをするほどでした。

シャーリーに初めて自分の書いた記事が掲載された新聞記事の束を見せてもらったのは、彼女の母校である香港中文大学でした。次は亡命先の台湾の彼女の自宅でしたが、初見よりさらに大事に保管している様子に、“簡単に消えさせない”という彼女の信念と悔しさが滲んでいるように感じていました。

Q.東京ドキュメンタリー映画祭2023で上映された『香港時代革命』の平野さんのオフィシャル・インタビューを読み返したら、2019年の8月30日に初めて香港に入って、最初に撮ったのが、作品中の歩道橋のレノン・ウォールだったと話していますね。本作では、シチズンニュースの記者だったジャッキー・チュンが、エリザベス女王の最後の追悼の日の献花する場所が市民が気持ちを吐き出す場所になっていると言っていましたが、平野さんもレノン・ウォールがなくなってから、他に市民が気持ちを吐き出す場所はないのではないかと感じていますか?

初めてレノン・ウォールを見たとき、本当に心が動かされました。でも本当に、あっという間になくなってしまいましたし、大学の中では清掃員の方々がヘラを片手にあちこち剥がして回っている姿もよく目にしました。不謹慎かもしれませんが、祭りの後のような言いようのない寂しさを感じました。特に国安法の導入後、密告が奨励され、壁に貼るどころかSNSで誰かの投稿をシェアしただけで逮捕されるなど、不穏な空気が充満していました。だからこそ、イギリス総領事館にできた献花という口実は、ここぞとばかりに溜まった思いを吐き出すのにこれ以上ぴったりな場所はないと思えました。警察もここには手が出せませんしね。この日の撮影は、ロンソンが急に警察に呼び出されるというイレギュラーな状況になったので、急遽彼にくっついて警察署に行くことになったのですが、後で聞くと禁止となっていたデモの歌「Glory to Hong Kong(香港に栄光あれ)」を誰かが歌ったと聞きました。

Q.イギリスではあまり香港の問題に関心が持たれていないという発言がありましたが、今年アメリカで放送免許に関わる圧力がかけられ、ABCが「ジミー・キンメル・ライブ!」を無期限に停止するとして、翌週一転して放送再開と発表するなど、香港で起こっていることは他人事ではないと思います。日本人にはどう関係する問題だと思いますか?

いつの時代も、どこの国や地域も、権力者は物言うメディアを疎ましいと思うものだろうと思いますし、それこそがメディアに課された役割なのだろうとは思っています。ジミー・キンメルさんも放送局ABCと親会社のディズニーも紅線を逡巡したことだろうと想像します。日本人は……。そもそも自主規制をしがちではあるかもしれません。もちろん、取材中に尾行されたり警察が近寄ってくることは怖いです。手も震えましたし、日本で待つ子どもの顔も浮かびました。でも、こうした状況をぎりぎりでも伝えなければ、消えてしまうような心もとなさも同時に感じていました。一人ひとりが権力に強く物を言うことは難しいかもしれませんが、アルビンが言ったように「自分の頭で考えることを諦めたくない」という言葉は重く受け止める必要があると思います。真偽不明な情報で溢れている中で、人の話を聞き、表情を見て感じ、言葉を交わして共感したり、あるいは意見を異にしても話し合うことで自分の頭で考えることができるのではないかと信じていますし、それこそがぶれやすい時代の中でできることではないかと思っています。

Q.共同監督の佐藤充則さんは、本作完成後急逝されたとお聞きしました。改めて、どのような方でしたか?

佐藤はあまり“賢い”タイプではありませんでした。常識も人の目も全く気にしない一方で、自分の中の正義感がぶれることはありませんでした。それは私が一番信じた点でもあります。そして、ここはちょっと危ないぞ、とかこっちは楽しそうだぞ、という勘の働く人でもありました。関西人の私たちはいつも馬鹿話をしてゲラゲラよく笑い、よく話し合い、けんかもして、お互いの人生を支えあってきた親友であり、戦友であり、かけがえのない存在でした。

あまりに急だったので思い残すことはいろいろあったと思いますが、亡くなる直前に『紅線』を完成させることができたことは本人にとっても、私にとっても救いになったと思っています。精いっぱい生き切った52年間だったと信じています。

Q.佐藤さんと一緒に監督した『香港時代革命』が、今年の東京ドキュメンタリー映画祭でも特別上映されることになりました。再度映画館で上映されることについてはどう思われますか?

大変ありがたいことで、心から感謝しています。デモから6年が経ち、香港だけではなく世界を取り巻く情勢が一変してしまった今、『香港時代革命』で描いた市民の声は封じ込められてもう聞くことはできません。『紅線』とセットで見ていただければ、自由がいかにもろく、そして権力の暴走が何をもたらすのかを改めて考えるきっかけになるのではないかと思います。ただ、あの時に立ち上がった市民とその声は決して消えることなく歴史に刻まれたのだと信じていますし、この記録と彼らの思いはずっと残し続けたいと思っています。

Q.『紅線 Red Line』は東京ドキュメンタリー映画祭がワールドプレミアになります。見どころをお教えください。

3年の記録なので、ずいぶん長尺となってしまいましたが、見ていただければその長さの意味も理解していただけるのではないかと思っています。国安法が導入され、縮こまっていく社会の中で記者たちが隙間を縫うようにして取材を続けていく姿には、時になぜここまでするのだろう、できるのだろうと心を動かされてきました。彼らの発する言葉に注目していただければと思います。記者の卵のティムやクロエも言葉を持った若者でしたし、書店に残されたメッセージやイギリス領事館に貼られた手紙など、様々な言葉が印象的で心に残るものがありました。ぜひご覧いただければと願っています!

『紅線 Red Line』

監督:小野遥香、マリア・ヴェラスコ/2025年/7分/フランス

監督:佐藤充則、平野 愛/2024年/143分/日本

「紅線(レッドライン)」とは、越えてはならない、あるいは譲れない一線のこと。2019年の民主化運動の後、香港では国家安全維持法が施行され、言論の自由が急激に奪われ、民主派の新聞は次々と営業停止に追い込まれた。それでも取材を続けようともがく記者たちの3年間の葛藤を記録する。完成後、佐藤は急逝し遺作となった。

東京ドキュメンタリー映画祭2025

12月6日(土)〜12月19日(金) 新宿K’s cinemaにて開催

<会場> 新宿ケイズシネマ

【料金】

一般 1600円 大・高1400円 シニア1200円

※ ご鑑賞の3日前0:00より上映時間の30分前まで劇場サイトよりチケットがご購入いただけます。

【特別鑑賞券発売中!】

3回券 3,600円

※ 劇場窓口および映画祭事務局で販売

(映画祭期間中も販売しますが、売り切れ次第販売を終了します)

※ Web予約では使用できません 窓口にて指定席券とお引き換えください

●各回定員入れ替え制、全席指定

●上映開始後のご入場は、お断りさせて頂く場合がございます。

●満席の場合は入場をお断りさせて頂く場合がございます。

●作品により画像、音声が必ずしも良好でない場合がございます。あらかじめご了承下さい。

公式サイト(外部サイト)

https://tdff-neoneo.com/(外部サイト)

公式X:https://x.com/tdff_neoneo/(外部サイト)

公式Facebook:https://www.facebook.com/tdff.neoneo(外部サイト)

(オフィシャル素材提供)