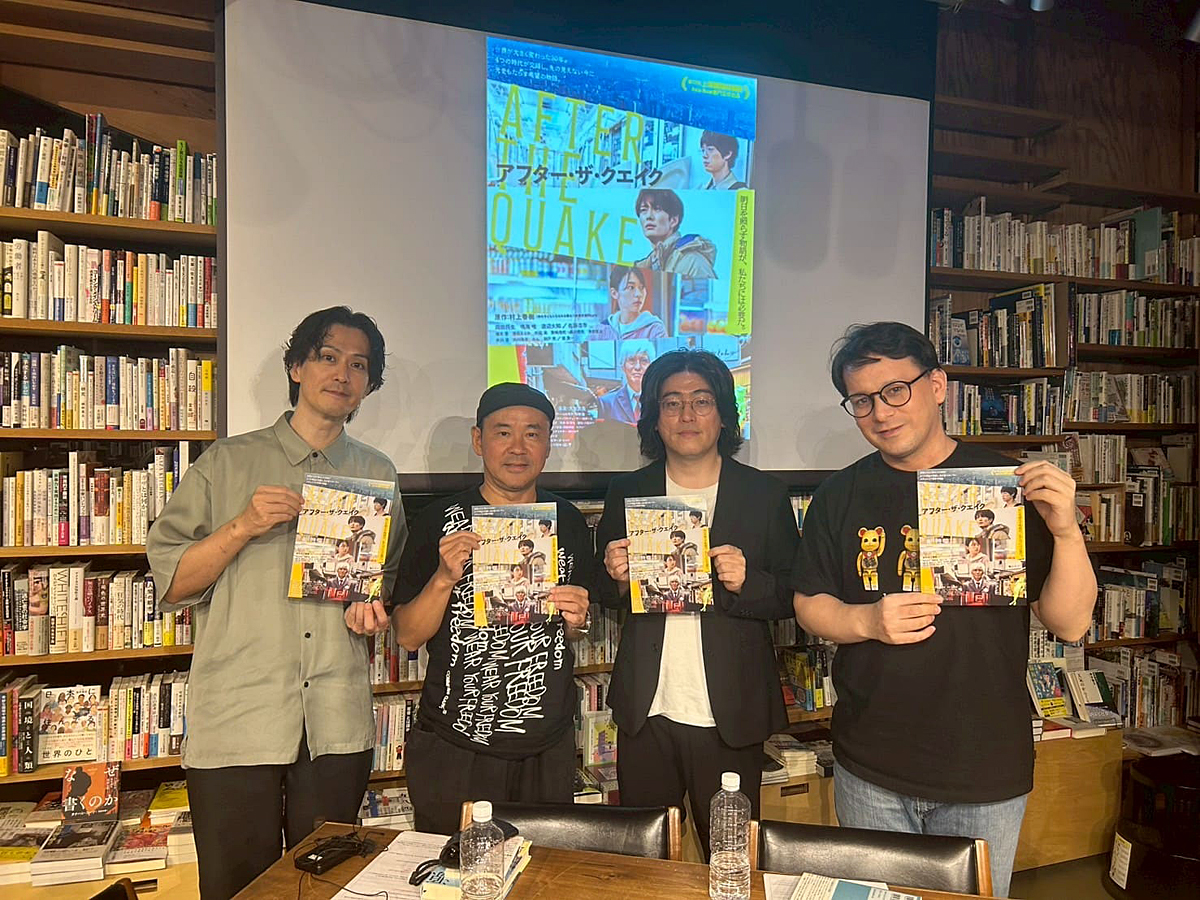

登壇者:井上 剛監督、大江崇允(脚本家)

MC:ピストジャム、ファビアン

作家・村上春樹による短編集『神の子どもたちはみな踊る』を原作にした映画『アフター・ザ・クエイク』(10月3日公開)。公開を記念し、本屋B&Bにて又吉直樹が率いる文学を愛する芸人たちの集い「第一芸人文芸部」とのコラボイベントが開催され、井上 剛監督と脚本家の大江崇允が登壇。本好き芸人のピストジャムとファビアンが進行役を務め、原作と映画を行き来しながら、映像化の手触りや俳優の演技にまつわる感覚を語り合った。

イベントは、まず予告編上映からスタート。登壇者の紹介ののち、1995年刊行の原作をなぜ今映画化するのかという話題に移った。

井上監督は「阪神淡路大震災から30年という節目に、当時の空気をそのまま再現するのではなく、“いま”だからこそ届く時間軸へと置き換えた」と語り、震災そのものではなく“その後を生きる人々”を描こうとした意図を明かした。

また「脚本から発見すること、教えられることが多かった」と述べ、「4つを連作としてつなぐためには、原作に強調されていない部分からでも共通する要素を見つけなければならなかった」と準備過程を振り返った。さらに「脚本の地下鉄の描写が“ミミズのよう”に書かれていて、初めは気づかなかったが、大きなヒントになった」と、大江の脚本から得た発見を語った。

脚本を手がけた大江は「原作の言葉をできるだけ生かすことを前提にした」と話し、小説でしか描けない心情や“間”を映像に移すにあたり、「セリフの一つひとつをどこで使うか、その響きをどう残すか」を意識したと振り返った。

また「実際に現地へ足を運び、その場所で感じた空気を反映させるようにした」とも述べ、脚本の背景にある実感を語った。さらに「映画は結局、現実にしかカメラを置けない。だから原作を映像に置き換えるにあたっても、現実にある場所や空気をどう取り込むかが大切になる」と映像化への姿勢を示した。

ピストジャムは原作を先に読んで映画を観た体験から「原作で噛み合わない会話が、映画では“揺らぎ”として立ち上がっていた」と振り返り、「焚き火の場面に登場する人物も、もしかすると存在しないかもしれない」と考察。

一方、ファビアンは映画を先に観てから小説を読んだことで「原作の言葉の力がより鮮明に感じられた」と話し、観る順序による体験の違いを紹介。「最後までどこに連れていかれるか分からない純文学的な体験」と表現したのに対し、ピストジャムは「ラストの未来へとつながる開放感はエンタメでしか味わえない感覚」と応じ、異なる視点が交わる場面もあった。

また、キャストの演技についても話題が及んだ。岡田将生、鳴海 唯、錦戸 亮らのまなざしやアプローチを通じて、「魂が別の世界に行ってしまったのではと感じる瞬間がある」「言葉にできない体験が映画に詰まっていて、幽霊のように感じる感覚も正しい」といった感想が交わされ、村上作品ならではの曖昧さや多層的な解釈が浮かび上がった。

さらに、第一章「UFOが釧路に降りる」の撮影の裏話や、2メートルを超える“かえるくん”を実際に着ぐるみで表現した撮影秘話、声を担当したのんとのエピソードにも触れ、会場を沸かせた。観客からのQ&Aも行われ、映像化の試みに込められた思いを多角的に掘り下げる時間となった。

公開表記

配給:ビターズ・エンド

10月3日より、テアトル新宿、シネスイッチ銀座ほかにて全国ロードショー!

(オフィシャル素材提供)