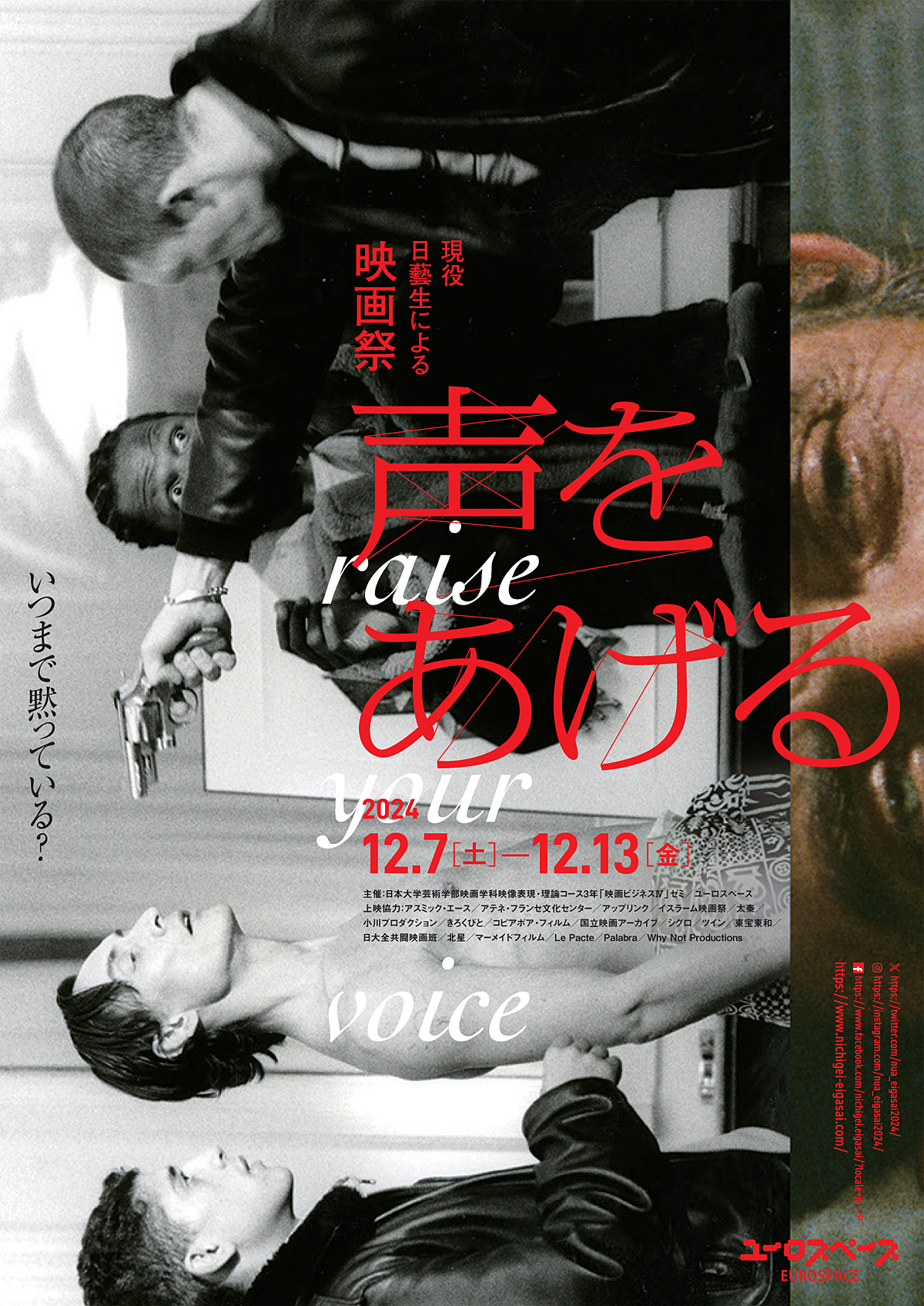

日本大学芸術学部映画学科3年映像表現‧理論コース映画ビジネスゼミでは、12⽉6⽇(⼟)〜12⽇12⽇(⾦)の1週間、ユーロスペースにて学⽣主催の「はたらく×ジェンダー」映画祭を開催し、全16作品を上映する。

今年で15回⽬となる現役⽇芸⽣主催の映画祭。テーマ設定、企画から作品選定、上映交渉、ゲスト交渉、チラシやパンフレットのデザイナー探しから制作、予告編制作、そして会場運営に⾄るまで、全て3年⽣13名の学⽣主導で⾏なっている。この度、学⽣が制作した予告編が完成した。

声明

2011年度に始まった“⽇芸映画祭”は、今年で15回⽬の節⽬を迎えます。今回のテーマは「はたらく×ジェンダー」で、1930年代から2020年の作品まで古今東⻄の16本を選びました。

今年は昭和100年を迎え、男⼥雇⽤機会均等法の制定からは40年が経ちました。しかし、世界経済フォーラムによれば、2025年のジェンダーギャップ指数は146カ国中118位と相変わらず低迷し、完全なジェンダー平等の実現にはさらに123年を要するとされます。

本映画祭は、はたらく⼈々がジェンダー問題に直⾯する古今東⻄の作品を通して観客と共に考えることを⽬的としています。弁⼠と三味線付きで上映する『君と別れて』(成瀬⺒喜男)は、芸者2⼈を男性の視点からじっくり⾒せます。『ジャンヌ‧ディエルマン ブリュッセル1080,コメルス河畔通り23番地』(シャンタル‧アケルマン)は、主婦の⽇常を圧倒的なリアリズムで映し出します。ほかにも世界最初の⼥性監督なのにも関わらず忘れられたアリス‧ギイの半⽣を解き明かす『映画はアリスから始まった』など、「はたらく」と「ジェンダー」が交差する作品を揃えました。今年は、韓国の『下⼥』、ドイツの『マリア‧ブラウンの結婚』、イギリスの『この⾃由な世界で』、フランスの『未来よ こんにちは』の過去最多となる4作品で海外の権利元と直接交渉を⾏いました。

登場⼈物がどのように働き、⽣きていくのかを観客の皆さまと共に⾒届けたいと考えております。就職を控える私たちはこれから、どのようなジェンダー問題に直⾯するのか。改めて、この社会で「はたらく」とは何かを⾒つめ、向き合いたいと思います。従来のジェンダー像が根強く残るエンタメ‧映画業界を⽬指す私たち映画学科⽣が、このように現状と向き合うことが、「変わらない」⽇本を揺るがすきっかけになると信じています。

上映作品⼀覧 ※制作年順

『君と別れて』(1933/成瀬⺒喜男)

今年、⽣誕120年でもある成瀬監督初の⻑編オリジナルシナリオであり、出世作。国⽴映画アーカイブ所蔵の貴重なフィルムを、活弁と三味線付きで上映。

『浪華悲歌』(1936/溝⼝健⼆)

同年の『祇園の姉妹』と共に、⼥性映画の巨匠と呼ばれた溝⼝健⼆監督の戦前期における代表作。主演⼭⽥五⼗鈴が演技派⼥優としての才能を開花させたと⾔われる作品。

『私たちはこんなに働いてゐる』(1945/⽔⽊荘也)

海軍⾐料廠の⼥⼦挺⾝隊を圧倒的な熱量で映し出した国策映画。沖縄戦終結後の1945年6⽉に公開された国⽴映画アーカイブ所蔵の映像を上映。

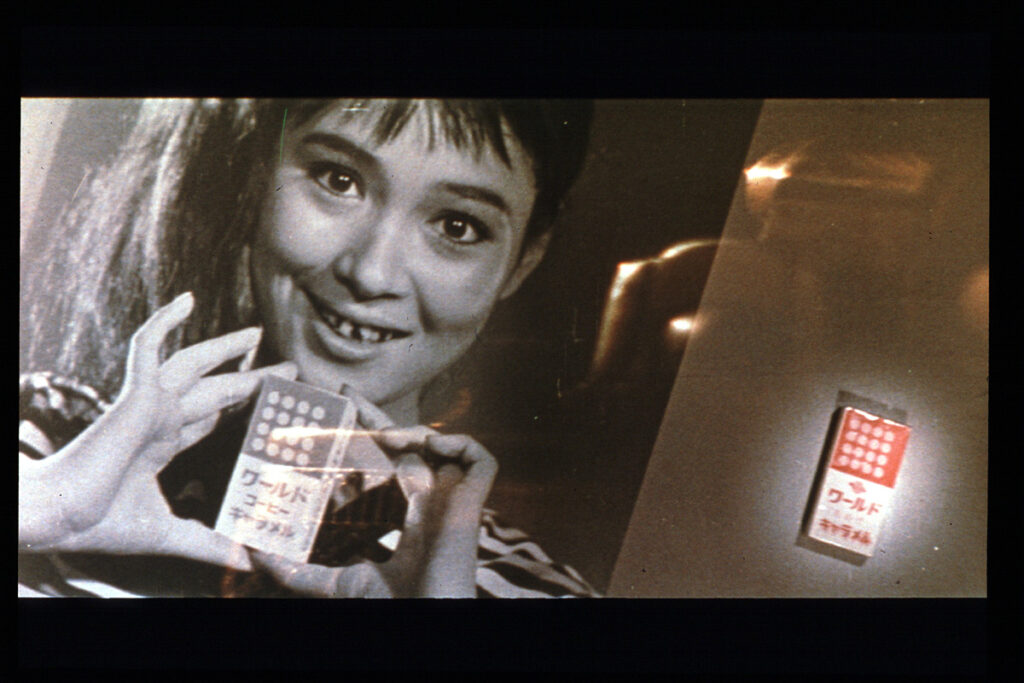

『巨⼈と玩具』(1958/増村保造)

開⾼健の同名⼩説を、増村保造監督によって映像化した増村監督初期の傑作。⾼度経済成⻑期の企業社会の労働と消費を描いた⽇本映画の異⾊作。

『下⼥』(1960/キム‧ギヨン)

実際に起きた下⼥による幼児殺害事件をモチーフにした作品。『パラサイト 半地下の家族』にも影響を与えたとされる、韓国映画最⼤の⿁才‧⾦綺泳監督の代表作であり韓国映画史の傑作。

『その場所に⼥ありて』(1962/鈴⽊英夫)

⾼度成⻑期の東京、広告代理店でたくましく働く⼥性の姿を描いた鈴⽊英夫監督の代表作。1962年サンパウロ国際映画祭審査員特別賞受賞。

『にっぽん戦後史 マダムおんぼろの⽣活』(1970/今村昌平)

カンヌで2度最⾼賞を受賞した今村昌平監督による、戦後⽇本でバーを営み、したたかに⽣き抜く⼥性たちの25年間を記録したドキュメンタリー映画。

『ジャンヌ‧ディエルマン ブリュッセル1080,コメルス河畔通り23番地』(1975/シャンタル‧アケルマン)

売春をする主婦の⽇常を⻑尺で映し出すアケルマン監督の代表作。2022年には英誌『Sight & Sound』の「史上最⾼の映画」批評家票で第1位に選出された。

『インタビュアー』(1978/ラナ‧ゴゴベリゼ)

戦後のジョージア映画の巨匠の⼀⼈、ラナ‧ゴゴベリゼ監督の佳作。ジョージア初のフェミニズム映画ともいわれ、ソヴィエト連邦国家賞、1979年サンレモ国際映画祭でグランプリ受賞。

『マリア‧ブラウンの結婚』(1978/ライナー‧ヴェルナー‧ファスビンダー)

ニュー‧ジャーマン‧シネマを牽引したファスビンダー監督の代表作。主演のハンナ‧シグラは第29回ベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞。

『あゝ野⻨峠』(1979/ ⼭本薩夫)

1968年に⼀⼤ベストセラーとなった⼭本茂実の同名⼩説を、監督‧⼭本薩夫、主演‧⼤⽵しのぶで映像化。信州の製⽷⼯場で働く⼥⼯達を描き、邦画興⾏収⼊第2位、⽇本アカデミー賞最優秀⾳楽賞受賞。

『この⾃由な世界で』(2008/ケン‧ローチ)

カンヌ国際映画祭でパルムドールを⼆度受賞したイギリスの名匠ケン‧ローチ監督が、働くシングル・マザーとイギリスの抱える社会問題を描く社会派作品。ヴェネチア国際映画祭で脚本賞を受賞。

『未来よ こんにちは』(2016/ミア‧ハンセン=ラブ)

エリック‧ロメール監督の後継者と称されるミア‧ハンセン=ラブ監督が中年の⼥性哲学教授(イザベル‧ユペール)が静かに⼈⽣を再構築していく⽇常を描く。第66回ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞。

『82年⽣まれ、キム‧ジヨン』(2020/キム‧ドヨン)

⽇本でもベストセラーを記録した同名⼩説を、⼥優出⾝のキム‧ドヨンが繊細な演出で映像化。育児をしながら再就職への道のりを模索する⼥性を描いた、⻑編デビュー作。第56回⼤鐘賞映画祭で主演⼥優賞を受賞。

『ある職場』(2020/船橋 淳)

ホテル勤務の⼥性が上司からセクハラを受けた実際の事件を基に、後⽇談を描いた衝撃作。2020年東京国際映画祭コンペティション部⾨に選出。翌年⽇芸映画祭でプレミア上映。

『映画はアリスから始まった』(2018/パメラ‧B‧グリーン)

映画史から「忘れられた」世界初の⼥性映画監督、アリス‧ギィ=ブラシェの功績を現代に甦らせるドキュメンタリー作品。第71回カンヌ国際映画祭正式出品、第15回バンクーバー国際⼥性映画祭最優秀ドキュメンタリー映画賞受賞。

各方面からのコメント

【清⽥隆之(⽂筆家‧「桃⼭商事」代表)】

ジェンダーとは「社会的‧⽂化的に形成される性差」とも説明される概念ですが、しばしばそれは、⽇常の様々な場⾯で、⼀⾒それとは分からない形で出くわしたりします。あからさまな性差別やジェンダー不平等に関しては是正しようという動きになっているかもしれませんが、構造や⾵習、役割分担、ちょっとした声かけなど、様々なものの中に根深く染みついているのがジェンダー問題だと思います。そういうものをリアルに描き出すためにはフィクションの⼒が必要で、映画を通して「はたらく×ジェンダー」について考えるというのは素晴らしい試みだと感じました。⽇⼤の付属校で中⾼6年を過ごした⾃分としても、今年の⽇芸映画祭を応援しています。

【⼩島慶⼦(エッセイスト‧メディアパーソナリティ)】

私は働き始めてから、⾃⾝が⼥性という性別ゆえに価値を持つ存在であることを知りました。「おじさんの着ぐるみをくれ」と思いました。つまり最も覇権的な視者の⾝体を持てば、⾒た⽬を云々される⽴場から⾃由になれるだろうと当時は考えたのです。

「⼥はこう、男はこう」というジェンダーイメージは、多分に視覚的なものです。同質性の⾼い男性集団の内輪のルールで回る⽇本の職場では、⼥性は異性愛の対象として値踏みされ、シスジェンダー/ヘテロセクシュアル男性以外の男性は嘲笑され排除されます。少数者はマジョリティに同化するために⼼⾝をすり減らして過剰適応し、マジョリティに分類されている⼈々もまた、典型的な「働く男」の鋳型に我が⾝をはめる。⼀体、誰の眼差しが標準化され、規範となってきたのでしょうか。映画は眼差しの権⼒そのものでもありますが、多くの作品を⾒ることはきっと考えを深める貴重な機会になるでしょう。

【治部れんげ(東京科学⼤学准教授)】

労働とジェンダー、特に⼥性労働者の直⾯する苦難について歴史的視点を持って考えることができる貴重な映画祭だと思います。1933年〜2022年まで90年間の⻑期にわたり、映画は「はたらくこと」と「ジェンダー」の課題をいかに描いてきたでしょうか。

この90年間に⽇本⼥性を取り巻く状況は⼤きく変わりました。⽇本国憲法は性別によらず法のもとの平等を規定しており、今では⼥性も当然のように政治参加できます。さまざまな法律は仕事に関わる⼥性差別を禁じており、管理職などに⼥性を登⽤することを求めています。出産‧育児をしながら働くことも当たり前になり、男性の育児休業取得が増えています。

映画祭で上映される作品には、こうした変化がどのように描かれているでしょうか。他の国において労働とジェンダーはどのように表現されているでしょうか。⾒た後で⾝近な⼈と話をしてみて下さい。

【吉⽥恵⾥⾹(脚本家‧⼩説家)】

ジェンダーという⾔葉は世に浸透してきたが、本当に理解している⼈は驚くほど少ない。更に残念なことに⼀部の⼈は何かを知らぬことを恥じるくせに、知るきっかけを拒む。無知である⾃分ごと背を向けて⾃⾝が誰かを傷つける側にまわっていることにすら気づかない。そういう意味でエンタメは現代に蔓延る問題を⾃然と社会に浸透させる1番の⽅法だし使命だと思う。「そういうの観たくない(作りたくな

い)」という⾔葉を発しそうになったならば「そういうの」という⾔葉にどれだけの暴⼒性や差別性が含まれているのか、どうか背を向けずに考えてみてほしい。

トークゲスト ※敬称略‧順不同

『下⼥』(1960/キム‧ギヨン)★⽯坂健治(東京国際映画祭シニア‧プログラマー)

『ジャンヌ‧ディエルマン ブリュッセル1080,コメルス河畔通り23番地』(1975/シャンタル‧アケルマン)★⻫藤綾⼦(明治学院⼤

学教員‧映画研究者)

『マリア‧ブラウンの結婚』(1979/ライナー‧ヴェルナー‧ファスビンダー)★渋⾕哲也(⽇本⼤学⽂理学部教授‧ドイツ映画研究)

『ある職場』(2020/船橋淳)★舩橋淳(監督)、平井早紀(主演)

『82年⽣まれ、キム‧ジヨン』(2020/キム‧ドヨン)★伊東順⼦(ジャーナリスト)

『インタビュアー』(1978/ラナ‧ゴゴベリゼ)★はらだたけひで(画家‧ジョージア映画祭主宰)

『未来よ こんにちは』(2016/ミア‧ハンセン=ラブ)∕『この⾃由な世界で』(2008/ケン‧ローチ)★古賀太(⽇本⼤学芸術学部映画学科教授)

『その場所に⼥ありて』(1962/鈴⽊英夫)∕『巨⼈と玩具』(1958/増村保造)★志村三代⼦(⽇本⼤学芸術学部映画学科教授)

『君と別れて』(1933/成瀬⺒喜男)★⼭内菜々⼦(活動写真弁⼠)、宮澤やすみ(三味線)※上映前解説があります。弁⼠付き上映となります。

本映画祭は、⽇本⼤学芸術学部映画学科の3年⽣13名によって企画‧運営される学⽣主催の映画祭です。今年4⽉から6⽉にかけての映画祭のテーマ選びから始まり、上映作品の選定‧交渉、登壇ゲスト交渉、チラシ‧パンフレットのデザイナー選定、掲載コメント交渉、広報活動、予告編作成、会場運営など全てを学⽣⾃⾝が⾏なっています。映画作りや評論を学ぶ⽴場にある私たちが、映画上映の実際を⾃ら考え、動き、形にしていくことで、単なる授業や課題を超えた実践の場となっています。

2010年に始まった⽇芸映画祭は今年で15回⽬の節⽬を迎えます。第1回「映画祭1968」、第2回「新‧⼥性映画祭」、第3回「監督、映画は学べますか?」、第4回「ワーカーズ2014」、第5回「ニッポン‧マイノリティ映画祭」、第6回「信じる⼈をみる 宗教映画祭」、第7回「映画と天皇」、第8回「朝鮮半島と私たち」、第9回「スポーツの光と影」、第10回「中国を知る」、第11回「ジェンダー‧ギャップ映画祭」、第12回「領⼟と戦争映画祭」、第13回「移⺠とわたしたち」、第14回「声をあげる」。社会情勢の変化に応じて、学⽣たちが関⼼を寄せる課題を取り上げて来ました。学⽣は毎年変わり、年ごとに企画の⾊合いや選ぶ作品のテーマは異なりますが、「映画を通じてその時の社会について考え、何かを問いかけたい」という思いは⼀貫して受け継がれてきました。節⽬の15年を迎える今、あらためて学⽣が⾃らの⼒で映画祭を継続することの意味を考える機会にもなっています。

映画祭「はたらく×ジェンダー」開催概要

□主催:日本大学芸術学部映画学科映画学科映像表現・理論コース映画ビジネスゼミ、ユーロスペース

□上映協⼒:クロックワークス/国⽴映画アーカイブ/コピアポア‧フィルム/コミュニティシネマセンター/ジェイ‧シネカノン/シネマクガフィン/松⽵/松⽵⼤⾕図書館/東宝/パンドラ/マーメイドフィルム/ミカタ‧エンターテインメント/KADOKAWA/BIG RIVER FILMS/⾦東洋/Les Films du Losange/Park Circus Marketing/Rainer Werner Fassbinder Foundation

□会期:2025年12月6日(土)~12日(金)

□会場:⼀般のお問い合わせ:ユーロスペース(東京都渋⾕区円⼭町1-5KINOHAUS3F TEL:03-3461-0211)

□公式ホームページ:https://www.nichigei-eigasai.com/(外部サイト)

X:https://x.com/nua_eigasai2021(外部サイト)

Instagram:https://www.instagram.com/nichigei.eigasai/(外部サイト)

(オフィシャル素材提供)