登壇者:鹿賀丈史、常盤貴子、宮本亞門監督

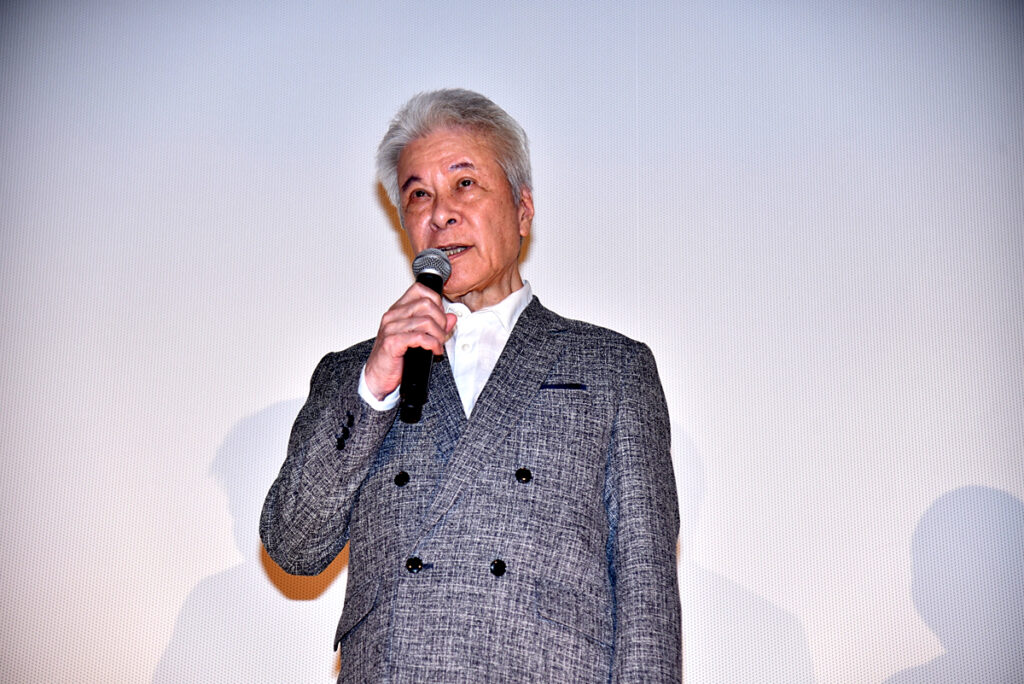

演出家の宮本亞門が自身の能登でのボランティア体験をきっかけに企画・脚本・監督を務めた北陸能登復興支援映画『生きがい IKIGAI』の公開記念舞台挨拶が7月12日(土)、東京・銀座のシネスイッチ銀座にて開催。宮本監督と主演の鹿賀丈史、常盤貴子が登壇し、それぞれに能登復興への思いを語った。

映画を観たばかりの観客は、温かい拍手で鹿賀、常盤、宮本監督を迎える。宮本監督は「正直に言いますと、東京で上映できると思っていなかったです」と正直な思いを吐露し、公開への喜びを口にした。この映画が生まれたきっかけについて、ボランティアで訪れた能登での体験を告白。「物を運んでいたら、能登の方に『亞門さんはそんなことしなくていい!』と怒られまして、『あなたみたいな人には、能登が忘れ去られないように、この状況を外に伝えてほしい』と言われたんです。僕は報道の人間でもなく、映画を撮る人間でもないので『すみません。(専門が)舞台なので出来ません』と東京に帰ったのですが、その数週間後に(被災地で)土砂災害が起きて、ニュースを見て体が震えました。映画にも出てきた、被災者の方の『まだ頑張らんといかんのか……』という言葉を聞いて、いたたまれなくなって友人のプロデューサーに『無理かもしれないけど映画を撮りたい』と伝えました。あの景色を撮りたい――きれいだからではなく、生々しい姿も全て撮って、その中でも人はどう生きていくのかを考えたいと思いました」とふり返る。

石川県出身の鹿賀は「日頃から天気予報を見ても、石川を離れて随分経つのに、つい石川の天気を見てしまう。ずっと心の中に石川出身というものがあるんです」と故郷への思いを口にし「今回の映画はエンタテインメントではあるんですけど、皆様の心の中に残る作品になればという思いです」と語る。

NHK連続テレビ小説「まれ」への出演で能登を訪れて以来、「第二の故郷」と言うほどの思いを能登に対して抱いているという常盤は、1月の震災から少し時間を置いた3月に「まれ」で知り合った仲間と共にボランティアとして能登を再訪し、その後も何度も足を運んできた。「(復興には)いろんなフェーズがあって、この映画のお話をいただいた頃は、皆さん“生きがい”を求め始めている時期で、この場所で映画の撮影をしてくださったら、『いま、能登で映画の撮影が行われている』ということが皆さんの希望になるんじゃないかと思いました。私がボランティアに行く中で、そういうことをやってもらいたいと思っていた時期だったので(宮本監督のオファーが)本当にありがたいなと思い、監督の思いをなんとか繋げたいと参加させていただきました」と明かす。

石川県では全国公開に先んじて6月20日より先行公開がスタートしており、登壇陣の元にも反響が届いているよう。鹿賀は「僕がびっくりしたのはご覧になった方が『号泣した』とおっしゃっていたこと。災害を思い出したり、現状の復興を考えたりして、スクリーンの中で(鹿賀が演じた)山本信三という男がどうやって生きて、再生していくかというプロセスをご覧になって号泣したのかなと思います。皆さんもどういうふうにご覧になったか感想をお聞きするのが楽しみです」と笑顔でうなずく。

常盤も「やはり『号泣しました』『始まってすぐ涙が止まらなくなった』と言ってくれた方がいて、どこに感動したかというと、『1日や2日ではこの映画の内容を感じることはできない』と。それくらい、宮本監督が能登の人たちとの交流を深めて、それを映画にしてくれた思いが嬉しいと言っていました」と嬉しそうに明かした。

宮本監督の元にもさまざまな声が届いているそうで「お手紙をいただいた中で『おかげでまだ頑張れると思います』という言葉をいただいいた時はグッとくるものがありました」と語る。あれだけ災害が続いて、心が折れていくということは当然あると思うし、突然、家がなくなり、未来がなくなるということはいつどこで起きてもおかしくないわけです。その時、どうやって何を目的に生きていけばいいのか? きれいごとで『希望はある』なんて言えませんが、人と人が出会うことで、生まれることがあるという映画です。『頑張れる』という言葉をいただいて『あぁ、映画をつくってよかった』と思いました」としみじみと語っていた。

宮本監督は当初、「最大限静かに粛々と迷惑をかけずに」との思いで撮影していたそうだが、むしろ被災者の人々が積極的に喜んで撮影を手伝ってくれたという。(手伝ってくれた被災者の人たちは)一日でも、一瞬でも人と交流できたことを喜んでくださって『亞門さん、やることがないことが一番つらいのよ』と言ってくださって、こちらが勇気づけられることが多かったです」と明かす。

常盤も「撮影中、鹿賀さんが住んでいた家の隣の家の方が温かいスープを作ってくださって『みんなにあげたいんだけど、毎日作ったら迷惑でしょ?』とおっしゃるので『全然迷惑じゃないです。ありがたいです!』と言って、作っていただきました」と嬉しそうに思い出を語田。

現場では、スタッフはヘルメットを被り、セットを使わずに全て実際の被災者の家などを利用して撮影が行われた。鹿賀にとっては「人生で一番(セリフが)少ない映画だった」とのことだが「実際に全壊した家の前を通ったし、(信三が)住んでいる家も半壊していたのですが、そこに住んでいた方々がいらっしゃった――そういうところで芝居をしますと、変に細かい芝居をするよりも、その気持ちさえ持っていれば大丈夫だろうなと、余計な芝居をしないように心がけてやりました」と充実した表情を見せる。

劇中で信三がボランティアの青年との出会いによって変わっていくというストーリーにちなんで「人生を変えた出会い」を登壇陣に尋ねると、鹿賀は「こういう仕事をしていると常に新しい出会いがありますが、『人生を変えた』と言われると、65年くらい前、金沢で少年合唱団に入っていまして、そこに非常に良い先生がいました。子どもたちの情操を見てくださる先生でした。市内の小学校から3人くらいずつ集まっていたので、学校以外の友達もできたり、良い体験させてもらいました。その出会いは、今日の僕の役者人生にも繋がっていると思います」と少年時代の恩師の存在をあげる。

常盤は大林宣彦監督との出会いに言及。常盤は大林監督の映画『野のなななのか』、『花筐/HANAGATAMI』、『海辺の映画館 キネマの玉手箱』に出演したが「映画人生というものがすごく楽しくなったし、映画の可能性をすごく広げてくださった監督です。映画とは記憶装置であると教えてくださった監督なんですが、それはこの映画のように、あのときの能登でしか撮れない画や心を映画という記憶装置の中に収められるということでもあります。また、劇場との出合いもそうですし、映画というものを通じて、いろんな人にバトンを渡せる場所だという、その可能性を知れたのも大林の言葉が大きかったと思います」と明かした。

そして、宮本監督は「僕は銀座生まれで、とにかくおふくろが映画と舞台が好きすぎて、日比谷のロードショーに何回行ったか……。立ち見でギュウギュウで人を押し分けて観ていました。ここ(=シネスイッチ銀座)が銀座文化劇場だった頃から来ているので『今、この劇場で話してる!』って。おふくろは絶対に天国で『良かったねぇ』と言ってると思います(笑)」と感慨深げに劇場、エンタテインメントとの出会いの大きさについて語ってくれた。

舞台挨拶の最後に、常盤は「私がこの映画を初めて観た時、“能登魂”を描いた映画だなと思いました。能登の人たちの強さをしっかりと感じてくださって、宮本監督が映画にしてくださったと思います。ぜひ多くの方に観ていただきたいです」と呼びかける。

宮本監督は「この映画を観て、ぜひ能登に遊びに行ってほしいという気持ちと、災害は身近な問題になる可能性もあるので、突然、家がなくなる、未来がなくなる――その時、どう生きていくか? また、歳を重ねた人たちがどれほど魅力的で意味があるかということも入れ込みたい。能登のおじいちゃん、おばあちゃんたちの素敵さと温かさを感じていただきたいし、そうやって日本から発信して、本来の日本の素晴らしさをもう1回、思い出してほしいと思っています」と語った。

鹿賀は最後に「能登の珠洲というところは 道が1本しかないもので、復興もなかなか上手くいかないんです。この映画を通じて、そういうところに少しでも復興の手が伸びるようにしていけたらと思います。久しぶりに心に残る良い映画に参加させていただきました。非常に嬉しく思っています。どうかみなさん、他の方々に宣伝なさってください」と呼びかけ、会場は温かい拍手に包まれた。

公開表記

企画協力・配給:スールキートス

全国公開中 シネスイッチ銀座他順次公開

(オフィシャル素材提供)