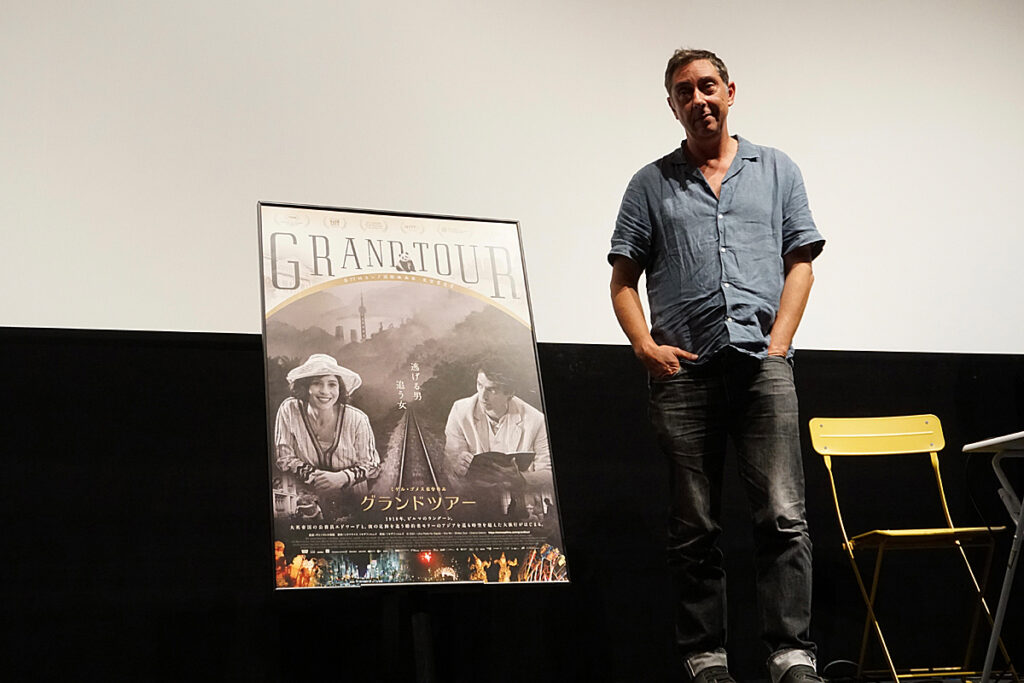

登壇者:ミゲル・ゴメス(監督・共同脚本)、草野なつか(映画作家)、長谷部慶太(ポルトガル語通訳)

ポルトガルの鬼才ミゲル・ゴメス監督最新作『グランドツアー』(提供:シネマライズ、ミモザフィルムズ 配給:ミモザフィルムズ)が、10月10日(金)よりTOHOシネマズ シャンテ、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国公開となる。

『グランドツアー』は、『熱波』『アラビアン・ナイト』などで知られるポルトガルの鬼才ミゲル・ゴメスが、コロナ禍を乗り越え制作期間4年をかけて完成させ、第77回(2024年)カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した話題作。

この度、日本劇場公開を記念し、ミゲル・ゴメス監督が来日。10/3(金)Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下にて、ジャパンプレミアを開催し、上映後にミゲル・ゴメス監督によるアフタートークを実施した。聞き手は『王国(あるいはその家について)』などの映画監督、草野なつか氏が務めた。

コロナ禍を経て4年の歳月をかけて制作

大きな拍手のなか、ミゲル・ゴメス監督と草野なつか氏が舞台に登壇。ミゲル監督は、劇中に登場するシンガポールの有名なカクテル、シンガポール・スリングを片手に「本日はお越しいただきありがとうございます。乾杯!」と挨拶し、会場はさっそく笑いに包まれた。

まずコロナ禍を経て4年の歳月をかけ制作された本作の構想がどのようにスタートしたのかを草野氏から聞かれると、ミゲル監督は「映画と人生がありますが、人生のほうが大切です」と前置きしてから、「2020年の1月から2月にかけて、撮影しながら旅をするという第一部がありました。ミャンマーから始まり日本を経由して、最後に中国にも行く予定だったんですが、日本から中国に行く時にコロナという人生の部分に影響がでてきました。エドワードとモリーが辿ったルートを我々も辿って撮影したんですが、その時点ではまだ脚本が出来ておらず、どんなシーンになるか分からなかったです。日本から上海への船の渡行がキャンセルになったので、中国は現地の撮影チームにお願いし、私はリスボンにいながらリモートで監督しました。中国の撮影が終わった時には、脚本が出来上がっていました。なので撮影した1年後に、脚本を元にスタジオに入り、リスボンとローマの2ヵ所でスタジオ部分を撮り終えました。そこでの撮影もすべて終わり、編集に入って、その後ポストプロダクションの工程に入って、すべて完成した時点で、4年の歳月が過ぎていたということになります」と制作過程を振り返る。そしてサマセット・モームの『パーラーの紳士』の一節、婚約者から逃げるため、アジアの果てへと旅に出た男の話が着想源にあることに触れ、「プロットと主人公が辿ったルートをベースに、それ以外の情報はすべて創作しました」と説明した。

脚本から始めない映画づくり、現実とフィクションの関係性について

続いて草野氏から撮影前にスタッフやキャストに提示したリファレンスがあったかどうかについて聞かれると、「特になかったです。私のほかの映画もそうなんですが、ちょっとしたアイデアから始めるんです。それをどのように最終的に1つの映画にするかは、毎作品考えるようにしています。まず脚本を書いて、撮影に行って、編集して仕上げるというクラシカルな映画の作り方は、基本的にやらないんです。トラベルログの部分と1918年を舞台とした男女のストーリーの部分。実際は2つの映画になる作品なんです。2つのものを1つの映画にできるのかどうか疑問に思いながら、実際にやってみました。やってみないと答えは出せないので。今となっては、1つの映画にできたと思っていますが、その結果の良し悪しは、私からは何とも言えません」。

さらに草野氏が「ミゲル監督の多くの作品がドキュメンタリーとフィクション・パートなど、映し方が違うパートがあって。全く違う性質の2つが一緒に存在しているのに、それがレイヤーとして分かれて見えずに融合している。段々と融合していくその感じがすごく好きで、『グランドツアー』はそれが顕著だったなと思いました」とコメントすると、ミゲル監督は「非常に嬉しいですが、私自身そんな才能があるとは思っていないんです。実際の物事は意外とそういうふうに成り立っていると考えています」と応じ、さらに、日本での撮影時の印象的なエピソードとして、京都で出会った虚無僧について触れた。「日本で撮影した時に、虚無僧に“なぜ虚無僧になろうと思ったんですか?”と、質問を投げかけたんです。彼らは“時代劇に出てくる侍を観て虚無僧になろうと思った”と答えてくれて、そのきっかけがフィクションだったということに驚かされました。物質的なリアルとフィクションが入り乱れているということがとても興味深かったんです。なので私が努力をして何かをミックスしようとしているわけでもないんです」と現実とフィクションの関係性について掘り下げた。

草野氏お気に入りの『マイ・ウェイ』カラオケ・シーン

続いて草野氏がお気に入りのシーンで、フランク・シナトラ『マイ・ウェイ』を熱唱するフィリピン人の男性のカラオケ・シーンを挙げると、「映画で採用する音楽はこれといった基準で採用しているわけではないんです。リサーチの過程でアイデアとなったものもあれば、撮影中や編集中に決めたものもあって、一定の基準はないんです」と説明。

そして本作で撮影を担当したポルトガル人の撮影監督の一人、ルイ・ポサスが過去に遭遇したフィリピンの“マイ・ウェイ ギャング”にまつわる出来事を披露した。それはルイ・ポサスがフィリピンに滞在した際にバーで強盗に合い、「『マイ・ウェイ』をカラオケで歌って高得点を出せたら解放する」と脅されたというもの。ミゲル監督は当時その話を信じていなかったが、その後リスボンで「“マイ・ウェイ ギャング”が逮捕された」という新聞記事を読み、フィリピンでこの曲が人気のあることに興味を持ったという。こうした経緯で『グランドツアー』では、現地プロデューサーに依頼してカラオケ好きのフィリピン人を集め、一番歌が上手かった人物に『マイ・ウェイ』を歌ってもらい、その様子を撮影した。「その方は『マイ・ウェイ』を歌いながら感極まって泣かれたんですけど、なぜこの曲がフィリピンの方々の感情を揺さぶるのかは、よく分からないままなんです」とコメントし、一連の話に会場は笑いに包まれた。

さらに続けて「こういう出来事というのは、非常に不思議だなと思います。最初にルイ・ポサスが話してくれたエピソード、その後リスボンで読んだニュース記事、そしてあの夜行った撮影。すべて振り返ってみれば驚きに包まれていて、なぜそれが驚くまでに感動を与えるのかというのは分からないままで、人生というものはこういうものなのかなと思います」。その言葉に草野氏も「ものを作る人間として大切にしたいお話だなと思います。」と感動を込めてコメントを添えた。

「映画に信仰心がある」ミゲル・ゴメス監督の創作の哲学とは

加えて草野氏が「起きた偶然を作品の中に採用する担保になっていることや基準があれば教えてほしい」と伝えると、ミゲル監督は「実は偶然とも思わないんです。物事はリンクしていて、その糸を辿っていくという感覚です。もちろん一生懸命仕事をしないといけません。ある日朝起きて偶然に何か面白いことが起きるということはなかなかないので、まずは余裕を持って出来事を受け入れるということが重要です。映画というのは時としては機械のように効率を求められることもあります。はやく目的に到達することを目指すと、撮影クルーは脚本とにらめっこしながら、決められたプランの通りに撮影をしなくてはいけなくなる。例えばその場に象10匹が目の前を通り過ぎたとしても、みんなカメラを構える余裕すらない。そういうことになってしまいます。物事を受け入れる余裕というのは、常に持っていたいです」とコメントした。

草野氏が「監督の作品を見ると、私は“祝祭”や“儀式”というワードが浮かんでくることが多いです。『グランドツアー』だと結婚やアジアの人形劇など、そういったモチーフを採用する理由が気になります」と伝えると、「確かに非常に興味があります。やはりそこには自分の知らない世界があって、独自の規範のようなものに惹かれます。ですが、儀式とか祝祭以上にあまり皆さん評価されない事実が、私の作品の根底にあって、それは自分が生きているということです。役者も私自身も、観客も生きている。死んでしまったら、映画も撮れないので、そういう基本的な価値というのは、実は自分が1番大切にしていることです」と答えた。

最後に驚きのラスト・シーンについて話は盛り上がり、フィクションが人生に波及する力について聞かれると「フィクションは素晴らしくて、死に打ち勝つ力を持っています。私は信仰心はありません。奇跡を見たこともありませんが、映画の中での奇跡というものは見たことがあります。ですから映画に対する信仰心はあるんです」と語り、トークを締めくくった。

公開表記

配給:ミモザフィルムズ

10月10日(金)よりTOHOシネマズ シャンテ、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか

全国公開