第75回ヴェネチア国際映画祭にて9月7日(金)、コンペティション部門にエントリーした塚本晋也監督の最新作『斬、』の公式記者会見が開かれ、塚本監督と、W主演の池松壮亮、蒼井 優が出席した。その後、サラ・グランデで公式上映が行われ、上映後は満席の観客から温かい拍手と歓声が監督と出演者に送られた。

【公式記者会見】

監督、私が知る限り、侍が人を殺すのを拒絶する映画は観たことがありません。このような時代、戦さ時の参戦忌避は不可能だったと想像されますが、侍としては異質なキャラクターを生み出した経緯をお話しください。

塚本晋也監督:江戸が終わろうとする時代を描く、いわゆる時代劇の中では人を殺したりするのは当たり前で、あるときはそれがヒーローだったりするんですけど、ちょっと考えてみたとき、「それは本当にそうなのかな」と思うところがありました。江戸時代の終わりに武士の社会にいて、実際に人を殺さなきゃいけなくなったときに、本当に何の躊躇もなく主君のために自分の命を投げ捨てるということができたのか、事実やってきたんですけど、本当に何の疑いもなくそういうことをしていたのかなと思ったのが、この映画を創る最初のきっかけでした。その時代に行って聞くことはもうできませんが、戦争に行った方々というのはまだ生きていらして、実際に伺うと、確かにその方々も戦争をやっているときは行くのが当たり前なので、誰も戦争に行くのを疑わなかったということでした。時代的にそういうことが当たり前になりますと、やらなくちゃいけなくなるわけです。そこに大きな危惧を感じていまして、今、日本の現実は戦争に近づくほうが現実的な流れになっています。そんな中で、現代の普通の若者が、もし江戸時代に行って本当に人を殺さなくてはいけない状態になったとき、どうなるんだろうと考えたのがこの映画です。

俳優のお二人に伺います。どのようにして役にアプローチしましたか? 今回の役を演じられて、現代に通ずるものを感じましたか? 監督が現代の状況との近似性について語られていましたが、どのように解釈しながら役作りされたのでしょうか。

池松壮亮:そうですね、脚本を読ませていただいたときに、時代劇でありながら、これは現代劇になるし、戦争ものにもなるなという感触はありました。ものすごく想像力が問われる役でしたね。世界にある痛みについての映画になると思いました。自分が知らない過去の痛み、今こうしているときにもある痛み、そしてこれから起こるであろう未来の痛み、そういうところに想像力を働かせて、何とかやらせていただきました。

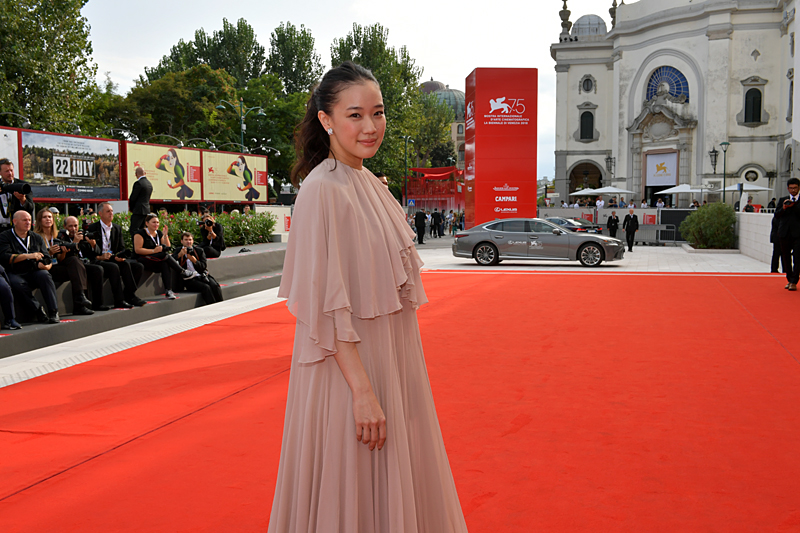

蒼井 優:“ゆう”という役をやらせていただいたんですが、女性キャストのとても少ない作品だということもあって、“ゆう”という個人、一人の女性を演じるだけではなく、“ゆう”の中に女性のさまざまな側面を出せればいいなと思って演じました。台詞を言っているときには、“ゆう”として言っているような、一人の女性として言っているような、そして現在生きている私、蒼井 優個人として言っているような、そういう不思議な感覚が起きましたね。とても楽しみながら演じさせていただきました。

この映画は暴力に対する懐疑がテーマになっていると思うのですが、一方で暴力描写が魅力的に描かれているようにも見えました。その両義性がこの映画の面白さだと思いましたが、監督ご自身はどのようなお考えですか?

塚本晋也監督:そこのところが、自分でも描いていて今回のテーマだなと思いました。前作『野火』ではひたすら戦争の恐ろしいところを見せて、「もう嫌だ、うんざりだ」と思わせるのが目的だったんですけど、今度の映画はそれとはちょっと違いました。僕のやった“澤村”という役は、今まであった時代劇ではむしろ、観ていて拍手喝采を送りたくなるような役なんですね。でも、この映画の中では“澤村”がそのまま良い人として観終えるかというと、ちょっと疑問です。そこがとっても大事なところで、今までの時代劇、今までのヒロイズムというものにちょっと懐疑的、シニカルに疑問を投げかけるような意味合いの映画でもあります。現に、作っていても、自分が「よし!」と相手をやっつけるぞと意気込んで立ち上がるシーンがあると、編集していても「よっしゃー、いけー!」という気持ちになりまして、たぶん観客の方々もそういう気持ちになると思うんですけど、そんな気持ちになって観ている方々の目の前に刃がだんだん突き刺さってくるように、そんな映画にしたいなと思って作りました。

ところどころ、ユーモラスな台詞、トーンが出てきますが、それを入れようと思われた理由は?

塚本晋也監督:今回は少なめだったと思うんですが……(笑)。僕のギャグって大味なギャグでして、最も大事なところで使ったりもします。今度の映画で言うと、映画前半のほうはいわゆる時代劇のようで、殺陣の稽古を一生懸命やって、二人が戦う者として成長していくのをあたかも拍手を送るような描き方をしているんですけど、映画の途中で急に、戦いの門出が、パキッ!と枝が折れるように折れちゃいます。これは僕の中ではかなりギャグなんですけど、一方ですごく真面目なテーマが入っています。ギャグと大真面目なテーマを混ぜたりするのが、割と好きでして。でも、大味なギャグでポキッと折れたところから、実はこの映画の一番大事なテーマが始まっていくという使い方だと思います。

『鉄男』という最初の映画では、一番恐ろしいシーン、女の人がひえぇぇ~!と怯えているときに、男の一物がドリルのようにグルグルと回ります。これって、笑っていいのか怖がっていいのか分からないという(笑)。こういうのが大体、いつもの僕のギャグ……ギャグじゃなくて(笑)、ギャグでありつつ、その映画のやりたいところなんです。こんな大事な場で、こんな答えでいいのかなと心配になります(笑)。

デヴィッド・クローネンバーグ監督と会うことはできましたか? クローネンバーグ監督の映画に大きな影響を受けたということですが。また本作は、一人の戦う男の変わりゆく様を描き、侍の時代における新たな侍像を生み出したと解釈できるのではないでしょうか。

塚本晋也監督:デヴィッド・クローネンバーグ監督は『鉄男』という初期の映画を創ったときに、“お父さん”と呼んでました。自分はクローネンバーグ監督の息子のつもりで『鉄男』を創りましたので、今回は来ていらっしゃると聞いて、ちょっとお会いしたいなという気持ちと、実際目の前にしたら緊張して逃げ出してしまうんじゃないかという気持ちが入り混じっています。

新しい侍像ということに関しては、まさにその通りです。観客の方々がいわゆる時代劇のヒーローはこうだ!と思っているはずのヒーローと、そうじゃないヒーローが出てくるわけですが、「あなたはどちらに感情移入しますか?」と観客に問いかけるような映画になっています。自分としては両方に感情移入できるように作ったつもりですが、あとは皆さんがどう感じるかです。

『斬、』というタイトルは、人を殺すということ以外に、例えば、これまでの思いやありかたを断ち切る、といったイメージもあるように感じました。また、最後に句点が付いていますが、監督のタイトルにこめた思いをお聞かせください。

塚本晋也監督:「これまでの思いを断ち切る」というのは考えていなかったんですけど、それ、とてもいいアイデアなので、次回使わせてもらいます(笑)。引き出しに頂きました。……はい、そうです(笑)。

『斬、』の「、」というのは、切って「。」、切ってそこで終わりというではなくて、「斬ったことによって、さあ、どうなるんですか、皆さん」という投げかけのつもりで「、」を付けました。スタッフにも「どう、このタイトル?」と聞いたときに、「、」が涙にも見えるし、斬られた後の血にも見えると反応してもらい、「やっぱり、いいな」とあらためて思ったタイトルでした。

声を上げることの緊急性を感じていらして、この映画を作られたということですが?

塚本晋也監督:はい。前作の『野火』を創ったのは、戦後70年間、日本では平和な時代が続き、日本人たちはその平和を享受して生きてきたんですが、戦争に実際行かれた方たちが少なくなるにつれて、どうもだんだんと戦争のほうに自然と近づいていっていると実感していたからです。これまでは、戦争なんか絶対に嫌だと主張する人たちが常にいて、その人たちが戦争をしたいと思う人たちの気持ちをぐーっと押さえていたと思うんですが、戦争体験者の方たちが少なくなってくると、目の上のたんこぶがなくなったかのように、本来戦争をしたかった人たちがだんだん鎌首をもたげてきて、堂々と戦争に向かえそうな時代が来てしまったことに対して、とても恐ろしいと思ったからこそ、『野火』を創りました。この映画を創ったことで自分はある程度ものを言えた、表現できたということで、少し気持ちが晴れるかと思ったんですが、それから3年の歳月が過ぎても一向に不安や懸念が晴れないのです。その不安がだんだん日常化していき、人は怒りや緊張状態を持続させることはできないので、時には何も考えずにぼや~っとするんですけど、そのぼや~としながらも、時々恐怖でうわ~っと叫びたい感情が湧き上がってきて、その時に、昔から考えていた、刀を1本過剰に見つめてしまう若い浪人の話を描くときが来たと感じました。

このアイデアは20年ほどずっと温めていたんですけど、その浪人の心と自分の叫びがばちっ!と合わさって、いまの時代、いまのこの瞬間に叫びたいという思いがすごく高まって、割と一気にとても短い時間でばーーーっ!と爆発して叫んだという感じの映画です。ですから、いつものようにすごく長くかけて創ったというよりは、脚本もスピーディーでしたし、撮影期間もとて も短いなかで、この素晴らしい俳優さんたちの一瞬のセッション、瞬間的なスパークみたいなものをカメラが絶対逃さないようにしつつ、自分の叫びをのせていった作品になりました。

池松さんと蒼井さん、塚本監督とお仕事されるのは初めてですが、これまでどんな監督だと思っていらっしゃいましたか? 実際に仕事をされてどういう印象を頂かれましたか?

池松壮亮:僕が10代で映画を志した頃にはもう、塚本監督は日本の最前線で映画を撮っていて、時代感覚をもちながら独自のスタイルで映画を撮っている方だなという印象がありました。個人的にファンでしたが、とはいえ、こちらからお願いして仕事ができる監督ではないと分かっていましたので、想い続けて俳優を続けていれば、いつかどこかで出会うんじゃないかなと思っていました。 実際仕事をご一緒して感じたのは、とにかく本当に、言葉にできないほどすごい才能をおもちなんですよ。なんでそんなことを思いつくの?という日々を送らせてもらいまして、塚本監督から出てくる言葉、動作一つひとつを見逃すまいと夢中になってましたね。

蒼井 優:私は役者を志す前に、芸能事務所に所属したんですが、映画のことは全く知らなかったんです。あまりエンターテインメントを見せてくれない家で育ちまして、クラシック・バレエとかクラシック・コンサートのようなものしか関わらせてもらえませんでした。でも、ひょんなことから芸能事務所に所属することになったんですが、少ないお小遣いでは映画館にも行けなくて、近所のレンタル・ビデオ屋さんのビデオを全部見ようと思って、片っ端から借りて見ていったんですけど、その中の1本に塚本監督の『双生児』がありました。岩井俊二監督の『ピクニック』、塚本監督の『双生児』、阪本順治監督の『顔』、この3本で私は、自分の知らないこんなに面白い世界があったんだっていうことにものすごく心が震えました。それまではピンクや黄色っぽいような照明しか見たことがなかったのに、青かったり黒い世界に初めて触れて、ものすごく映画の世界に憧れを抱くことができたんです。なので、塚本監督とお仕事ができるなんて思ってもいなかったですし、音楽室に飾られているバッハとか(笑)、そういう肖像画の人物とそんなに変わらないくらい遠い存在で、同じ日本映画界にいても、ものすごく離れた世界の人という感覚でしたので、今回お話を頂いて……とても怯みました。

蒼井さん、先ほど、現代に生きる蒼井さん自身の思いもこめられたとおっしゃいましたが、そう思われた理由をお教えください。

蒼井 優:頂いた役が女性代表という感覚ではないんですけど、女性の逞しさも美しさも愚かさも、いろいろ表現できたらいいなと思いました。最初、池松さん演じる浪人・杢之進に惹かれていて、私の乏しい感性では、そのままこの人を思い続けるという役かなと思っていたら、本を読んでいくうちに、(塚本監督のほうを見て)この強い澤村という存在にも惹かれたりだとか、そういった弱い部分やミーハーさみたいなものもこの役にこめることで、私の乏しい想像力で考える時代劇とは違って、よりもう少し現代に近づけさせることができるかなと思って演じてみました。

塚本晋也監督:(嬉しそうに)あぁ~~、なんか皆さんシーンとしていますけど、これ(「音楽室に飾られているバッハみたいな存在だった」という蒼井さんの言葉)は僕の“お宝”に……。すみません(笑)。

この映画の美に心が震えました。物語の中の崇高性に触れる思いだったからです。あれこれ語る必要はないでしょう。『鉄男』のメタルから今作のテントウ虫への飛翔――と言うだけで十分です。自然と深く結びついた傑作を生みだしているのだという意識はありましたか?

塚本晋也監督:構想自体は20年もの間温めていて、プロットもある程度の形をつけてしばらく抱えていたんですけど、いざやろうと決めてからはすごい短い時間で瞬発的に撮ったもんですから、正直いうと自分も、撮り終わったときにどういう映画を創ったのかという意識があまりなかったんです。ですから、お客さんの反応にとても興味があって、今日の夜(公式上映)もどんな反応なのか見ながら、だんだん自分の映画のことを分かっていこうと思っていますので、あまりそういう意識はなかったんですよね。

この作品のことを随分良く言っていただいてありがたいです。(質問者の)エンリコさんは、ローマ国際ファンタスティック映画祭で『鉄男』がグランプリを頂いた際(89年)の審査員のお一人なので、その方がそんな風に言ってくださるととても嬉しく思います。ありがとうございます。

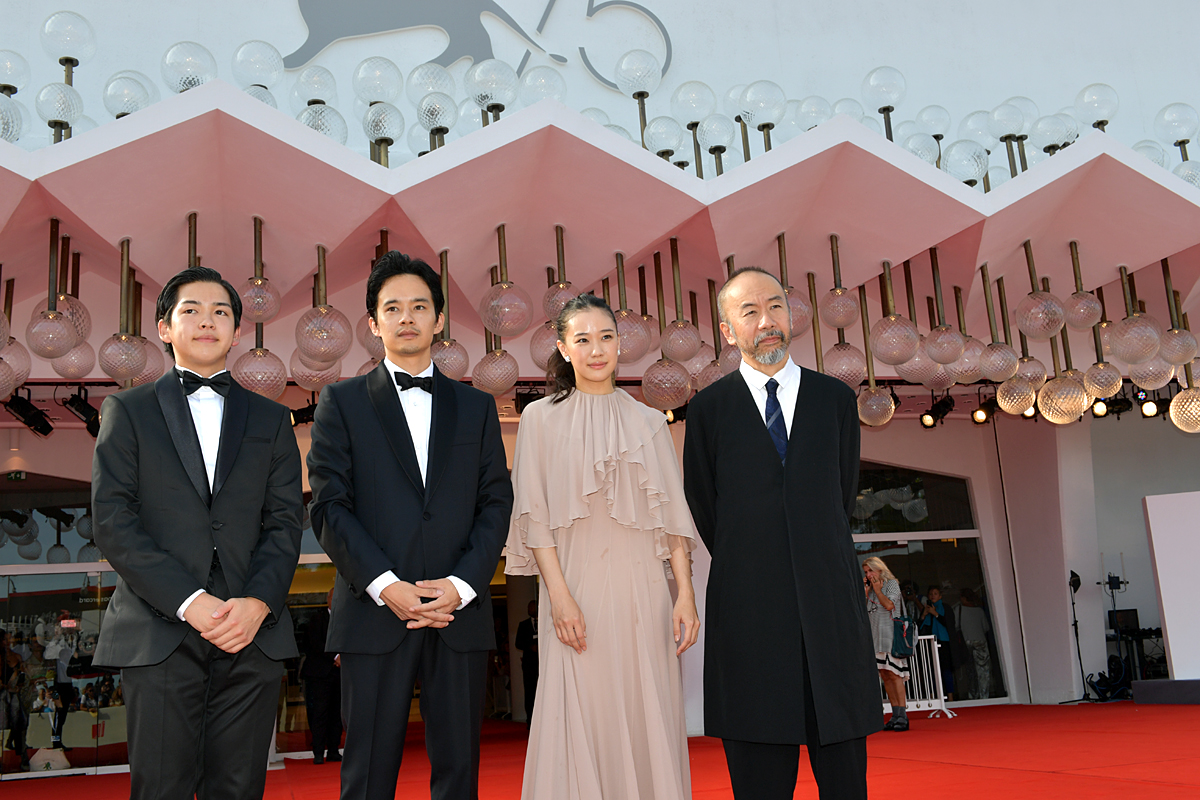

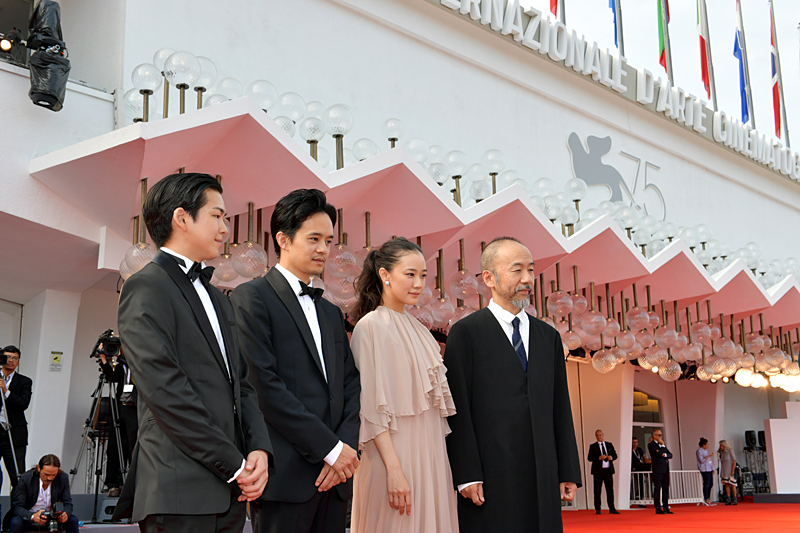

【フォトコール】

【公式上映】

雷雨の予報も出ていた公式上映当日、朝から弱い雨が降り続いていたものの、上映直前のレッドカーペット時にはすっかり晴れ上がり、まるでヴェネチアの空が『斬、』の門出を祝福しているかのようだった。

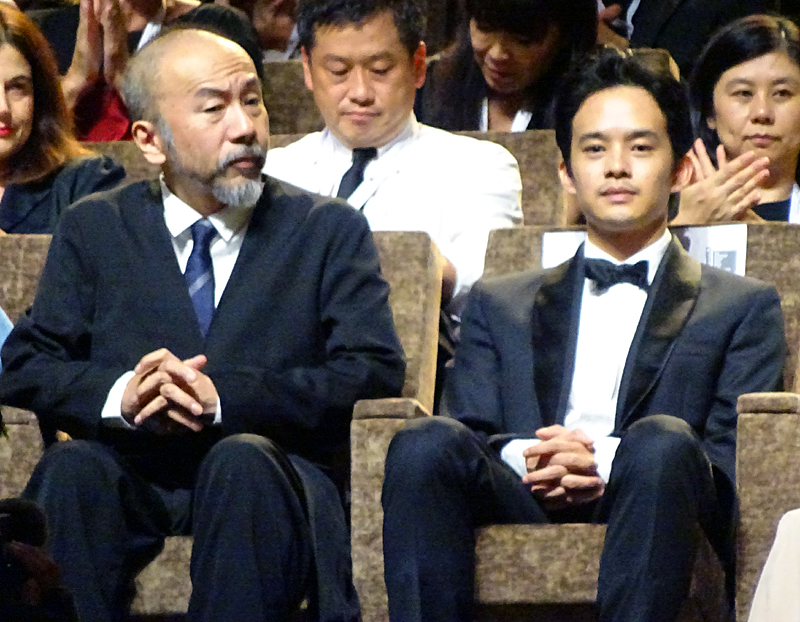

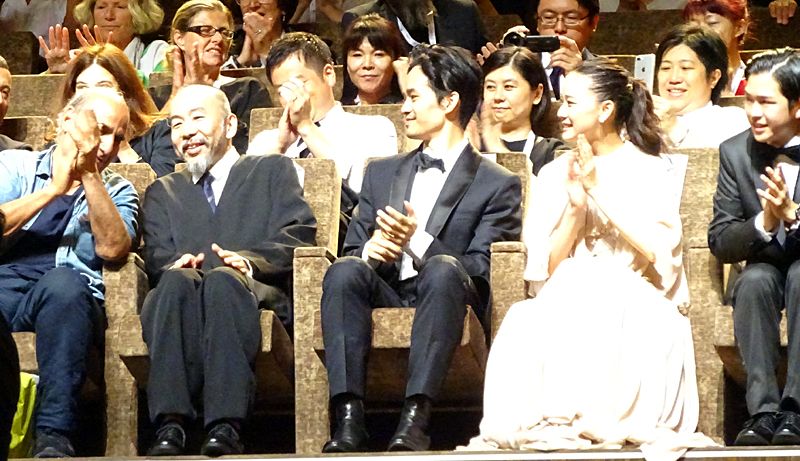

監督、出演者が会場に入ると大きな拍手と歓声が沸き起こり、プレス試写時と同様に、スクリーンに塚本監督の名前が映されると、熱狂的な歓声が。塚本監督は、北野 武監督と並んで、ヴェネチアに本当に愛されていると喜ばしい気持ちになる。

上映直後は緊張した面持ちの一同だったが、温かなスタンディングオベーションに相好を崩し、感激した面持ちで全方向の観客に向けて心のこもったお辞儀を繰り返していたのがとても日本人らしく、印象的で美しかった。

開国直前の動乱の日本を舞台に、腕が立ちながらも人を斬ることを恐れる若き武士の心の揺れと迫られる運命の選択を、スピーディーな映像で鮮烈に描いた本作。監督初の時代劇ながら、観る者の心に浸潤する、むせかえるような峻厳かつ美しい自然の映像、心の臓に杭打つようなメタリックな音楽には塚本印が刻印されており、確かに何かがこれまでの時代劇とは違う。これからもっと監督の時代劇を観たいと思わされた。魂を揺さぶるような叫びにこめられた監督の想いは、これからも世界を駆け抜けていってほしい。

登壇者:塚本晋也監督、池松壮亮、蒼井 優、(公式上映から)前田隆成

(取材・文:Maori Matsuura、photo-公式記者会見・公式上映:Maori Matsuura、フォトコール・レッドカーペット:オフィシャル素材)

公開表記

配給:新日本映画社

2018年11月24日(土)よりユーロスペースほか全国公開